Les lecteurs permanents de cette revue ont certainement remarqué que le titre de cet article présente une grande similitude avec le titre du n° 30 de la Revue du MAUSS. A première vue, l’appellation de ce numéro Vers une autre science économique (et donc un autre monde) peut paraître bizarre. Effectivement, si l’on remplace le mot « économique » dans ce titre par les mots « physique », « chimique », ou « biologique », on obtient une très étrange déclaration : un autre type de physique (chimie ou biologie) nous donnera un autre monde dans lequel nous serions censés vivre, c’est-à-dire que les propriétés physiques des matériaux deviendraient différentes, les réactions chimiques se produiraient différemment, et les qualités biologiques des organismes seraient transformées. Mais si pour les sciences naturelles, cette phrase n’a pas de sens, pour la science économique, elle a une signification profonde. La clé pour la compréhension de ce sens nous donne l’institutionnalisme constructiviste [Hay, 2006]. Suivant cet institutionnalisme, la science économique fournit à la société les éléments pour le discours socio-économico-politique, et elle fait elle-même partie de ce discours qui, à son tour, influence considérablement les changements institutionnels [Hall, 1992]. Ce trait de la science économique crée pour les économistes une tentation de passer directement à ce discours (principalement à ce qui devrait être) sans consacrer assez d’attention à l’étude de la réalité (de ce qui est). Le fait que les économistes ne résistent pas à cette tentation a de graves conséquences : malgré toute leur bonne volonté, les solutions proposées et réalisées sans la connaissance des détails de la réalité soit ne donnent pas les résultats escomptés, soit provoquent très souvent des conséquences négatives inattendues. Le XXe siècle donne plein de témoignages dans ce sens.

La liaison génétique de la science économique avec l’économie politique comme branche de la philosophie morale et politique, d’où vient sa normativité [Combemale, 2007, p. 61], favorise cette précipitation des économistes. Le manifeste « Vers une économie politique institutionnaliste » publié dans le n° 30 de la revue annonce explicitement que la philosophie politique est « la forme la plus générale de la science sociale » (p. 38) et prône implicitement l’application à la science économique des pratiques de la communauté des philosophes politiques. Mon article est une tentative de convaincre les économistes de suivre plutôt les pratiques de la communauté des chercheurs des sciences naturelles. L’institutionnalisme constructiviste nous invite à ne pas céder à la tentation de passer directement au discours à propos de ce qui devrait être, mais, en partant de la vision du monde socio-économico-politique très proche de celle qui est exposée dans le manifeste mentionné ci-dessus, à se concentrer sur l’étude de ce qui est. L’institutionnalisme constructiviste nous indique également comment il faut le faire.

À l’heure actuelle, le ton dans le discours socio-économico-politique est donné par le courant dominant institutionnellement de cette science, l’économie néoclassique et ses ramifications récentes. Le manifeste et les articles qui l’accompagnent publiés dans la Revue du MAUSS représentent un appel pour élargir considérablement la place des courants hétérodoxes de cette science dans ce discours, ce qui exige d’ébranler la domination institutionnelle du mainstream. Les auteurs de ces articles admettent que le mot « institutionnaliste » dans l’appellation « économie politique institutionnaliste » remplace le mot « hétérodoxe ». Ils trouvent de l’institutionnalisme même chez les classiques. Suivant Nicolas Postel, « un paradigme hétérodoxe cohérent » doit avoir parmi d’autres éléments en commun « une ontologie commune : l’arrière-plan de l’économie est institutionnel et mouvant » [2007, pp. 97, 98]. Suivant le constructivisme social, « l’institutionnalisation se manifeste chaque fois que des classes d’acteurs effectuent une typification réciproque d’actions habituelles … chacune de ces typifications est une institution » [Berger et Luckmann, 1991, p. 72] [1]. L’institutionnalisme constructiviste voit la source des régularités sociales dans ces typifications réciproques, et de cette façon il exige d’étudier les institutions non comme l’arrière-plan de l’économie mais comme son premier plan. Ce type d’étude prévoit l’observation proche (« ethnographique ») pratiquée dans le passé par l’école historique allemande (Gustav Schmoller) et l’école institutionnelle de Wisconsin (John Commons). Les hétérodoxes actuels (post-keynésiens, marxistes, régulationnistes, conventionnalistes, socio-économistes) qui voient les institutions comme l’arrière-plan de l’économie, se contentent dans leur recherche de l’observation lointaine et n’exercent pas la collecte d’informations détaillées à propos des règles et des croyances qui les soutiennent. De ce point de vue, on peut considérer que les orthodoxes et la plupart des hétérodoxes actuels se trouvent dans le même paradigme qui ne permet pas d’obtenir une compréhension de la réalité économique suffisante pour avoir la possibilité d’expliquer les mécanismes et de prévoir l’arrivée de phénomènes comme celui de la crise actuelle. Les quelques personnes qui ont réussi à le faire ont fait leur recherche dans le cadre d’un autre paradigme, celui de l’institutionnalisme constructiviste, sans peut-être le savoir. Le passage de la communauté des économistes vers ce paradigme exigerait une réforme institutionnelle radicale de la profession. L’institutionnalisme constructiviste nous donne également les fils conducteurs de cette réforme.

Les règles qui gèrent actuellement la profession d’économiste sont fondées sur les croyances héritées des Lumières, lesquelles étaient elles-mêmes très influencées par la philosophie scholastique très étroitement liée avec la théologie [Secada, 2004]. Pour ces deux dernières, la vérité doit être cherchée non pas sur la base des contacts directs avec les objets étudiés, mais à partir de constructions abstraites déductives. On peut expliquer pourquoi ces croyances ont servi de point de départ pour la détermination des règles qui gèrent la profession d’économiste à partir de l’analyse historique de l’institutionnalisation de la profession à la fin du XIXe siècle. La profession d’économiste est née initialement au sein de l’institution de l’université. Le lourd héritage médiéval de l’institution de l’université à cette époque [Charle et Verger, 2007] en Angleterre, qui était transférée aux Etat Unis, fut l’un des principaux facteurs qui a déterminé les croyances de la profession dans le monde anglo-saxon. Un autre facteur déterminant fut l’opposition des hommes d’affaires, qui contrôlaient déjà à cette époque les universités de ces pays, aux investigations sur les problèmes courants, car il y avait de fortes chances que les études, même objectives et impartiales, puissent donner des arguments à la critique du capitalisme contemporain [Coats, 1993, pp. 439, 440]. La communauté des hommes d’affaires de l’époque a contribué à l’éradication des enseignants-chercheurs qui faisaient ce type d’investigations, et a soutenu ceux qui voyaient dans la discipline économique la continuation de la philosophie morale et politique légitimant l’ordre établi. A cette même époque, l’institutionnalisation de la discipline économique dans les universités allemandes se déroulait dans des conditions totalement différentes. C’est le jeune Etat allemand, lequel était très intéressé à la stabilité politique, qui contrôlait les universités du pays récemment unifié et non pas les hommes d’affaires, et ces universités étaient des universités « humboldtiennes », c’est-à-dire orientées plutôt vers les traditions expérimentales des sciences naturelles. Ce type de science économique fut pratiqué par la communauté des économistes allemands, présidée par Gustav Schmoller, qui travaillaient à résoudre la question sociale (Die Soziale Frage). Plus tard, cette façon de faire la recherche fut transférée aux Etats-Unis via l’école de Wisconsin de John Commons [2], école qui est à l’origine de l’élaboration du système de la sécurité sociale américaine en suivant l’exemple allemand. Le terme d’« institutionnalisme constructiviste » et son prédécesseur « l’institutionnalisme historique » sont assez récents et sont utilisés dans les sciences politiques [Rhodes, Binder et Rockman, 2006]. Pourtant ce sont les économistes Schmoller et Commons qui furent les vrais auteurs de ces directions de la pensée dans les sciences sociales. Maintenant, il s’agit de restaurer cette tradition à l’aide d’une réforme institutionnelle de la profession d’économiste.

Dans cette introduction j’explique le sens du titre de mon article. Pour finir je veux dire que j’aurais pu également intituler mon article « Pourquoi je suis un constructiviste non repentant », en suivant l’exemple de Jean-Louis Le Moigne [2001] qui, parodiant l’appellation de l’article de Marc Blaug « Pourquoi je ne suis pas un constructiviste. Confession d’un poppérien non repentant » [1994], a appelé le sien de cette façon. A mon avis, la communauté des économistes, pour être utile à la société (voire à l’humanité), doit aller non pas en direction d’une économie politique institutionnaliste mais d’une économie institutionnelle constructiviste.

Les sciences naturelles comme modèle pour les sciences économiques

Les économistes sont convaincus que dans leurs recherches ils suivent l’exemple des sciences naturelles. Pourtant trois questions se posent à propos de cette conviction. Est-ce que les représentants de la profession d’économiste connaissent vraiment comment la recherche dans les sciences naturelles se passe ? Est-ce que les membres de la communauté des économistes comprennent correctement le modèle qu’ils veulent suivre ? Et puis, est-ce que les orthodoxes et les hétérodoxes reproduisent dans leurs recherches le trait principal de ce modèle qui a assuré son énorme succès pratique ? J’oserais dire que les réponses à toutes ces questions sont négatives. Je pense que maintenant il faut se rendre compte de cette ignorance et s’adresser à ceux qui pourraient nous aider de la surmonter. A mon avis, ce sont ceux qui étudient les pratiques de recherche en sciences naturelles, en les observant de près, de la façon « ethnographique ». Une des spécialistes reconnues dans ce domaine est Karin Knorr Cetina, professeur de l’Université de Bielefeld en Allemagne. En étudiant les pratiques de recherche dans la physique expérimentale des particules et dans la biologie moléculaire, elle est venue à la conclusion que ces pratiques ne sont pas une pure exécution de certains standards de raisonnement établis par la philosophie et qu’elles ne peuvent pas être présentées comme un clair et austère progrès des vérifications (ou falsifications, ou capacités d’explication), mais plutôt comme des activités assez désordonnées des différentes expérimentations [Knorr Cetina, 1991, p. 107]. Elle nous indique le trait principal de ces pratiques : les chercheurs et les objets étudiés ensemble constituent un système comportemental où les objets ne sont pas des receveurs passifs mais réactants actifs, qui résistent aux actions des chercheurs [p. 120]. Bruno Latour, qui, comme Knorr Cetina, a une expérience très riche des études des pratiques des sciences naturelles, confirme également ce trait principal. Pour lui, l’objectivité de la recherche scientifique provient non pas du contrôle, de l’impartialité ou du désintéressement, mais d’une organisation de la situation expérimentale de telle sorte que les objets d’étude soient capables de « contester » ce qui est dit par les chercheurs à leur sujet [Latour, 2000, p. 114]. C’est cette résistance des objets d’étude aux chercheurs qui est la source de la compréhension des phénomènes étudiés. Latour critique les méthodologies des sciences sociales qui ignorent ce plus important trait de la recherche scientifique [3]. Dans ses recommandations aux chercheurs en sciences sociales il insiste sur la prise en compte de ce trait principal de la recherche scientifique [4]. Ce trait principal des sciences naturelles – l’organisation de la résistance des objets d’études aux chercheurs et l’obtention des connaissances à propos de ces objets à partir de cette résistance – est et a toujours été inaliénable dès leur naissance [5]. Cette organisation était toujours le noyau de la culture des communautés des chercheurs engagés dans ces sciences. Ce n’est pas le cas pour les communautés des économistes, d’où proviennent leurs échecs de la compréhension et de la prévision des phénomènes économiques.

La plupart des économistes pensent qu’ils utilisent dans leurs recherches la méthode de Newton. Je vais essayer de montrer que ce n’est pas le cas, car la résistance, trait principal des sciences naturelles indiqué ci-dessus, est ignoré dans ces recherches. La méthode de Newton peut être présentée comme la séquence de trois étapes : 1. la simplification du phénomène par l’expérimentation, de telle façon qu’il soit caractérisé par un petit nombre de variables quantitatives qui peuvent être mesurées précisément ; 2. l’élaboration mathématique des liaisons entre ces variables ; 3. l’expérimentation complémentaire orientée vers la vérification de l’applicabilité de ces liaisons élaborées pour d’autres domaines en essayant de les réduire à leur forme la plus générale ; dans le cas de phénomènes plus complexes, cela peut révéler l’existence de causes supplémentaires qui doivent alors être eux-mêmes l’objet d’un traitement quantitatif, et si la nature de ces causes supplémentaires reste obscure, cela peut nécessiter l’élaboration d’un appareil mathématique mieux adapté pour traiter ces causes. [Burtt, 2003, p. 221-222]. Ce qu’il faut souligner, c’est que pour Newton la recherche commence avec l’expérimentation et finit par l’expérimentation [6]. Burtt soulignait que la première étape a été pratiquement négligée par les logiciens qui prétendaient suivre Newton [p. 221]. Apparemment, c’est J.S. Mill qui est à l’origine de cette négligence que j’appelle « la maladie de Mill ». La discipline économique a été contaminée par cette maladie depuis son institutionnalisation dans la deuxième partie du XIXe siècle, et la profession d’économiste n’arrive toujours pas à se guérir de cette maladie jusqu’à nos jours.

La maladie de Mill provoque chez les économistes la croyance très profonde en la « théorie des lunettes » [7]. C’est Milton Friedman qui a exprimé cette théorie de la façon la plus explicite : « Une théorie est la manière dont nous percevons les ‘faits’, et nous ne pouvons pas percevoir les ‘faits’ sans une théorie » [1953, p. 34] [8]]. La « théorie des lunettes » provient partiellement de la spécificité des sciences naturelles. Par exemple, Galilée a étudié le mouvement des planètes dans l’espace en utilisant déjà la théorie existante de l’espace : la géométrie. Ilya Prigogine donne les explications suivantes : « Le dialogue expérimental avec la nature, que la science moderne se découvre capable de mener de façon systématique, ne suppose pas une observation passive, mais une pratique. Il s’agit de manipuler, de mettre en scène la réalité physique jusqu’à lui conférer une proximité maximale par rapport à une description théorique. Il s’agit de préparer le phénomène étudié, de le purifier, de l’isoler jusqu’à ce qu’il ressemble à une situation idéale, physiquement irréalisable mais intelligible par excellence puisqu’elle incarne l’hypothèse théorique qui guide la manipulation. Les relations entre expérience et théorie proviennent donc du fait que l’expérimentation soumet les processus naturels à une interrogation qui ne prend sens qu’en référence à une hypothèse concernant les principes auxquels ces processus sont soumis, et à un ensemble de présupposés concernant des comportements qu’il serait absurde d’attribuer à la nature. (…) Le dialogue expérimental constitue une démarche fort particulière. L’expérimentation interroge la nature mais à la manière d’un juge, au nom des principes postulés. La réponse de la nature est enregistrée avec la plus grande précision, mais sa pertinence est évaluée en référence à l’idéalisation hypothétique qui guide l’expérience : tout le reste est bavardage, effets secondaires négligeables. » [Prigogine et Stengers, 1986, p. 76-78]. La nécessité de ce type de procédé provient du fait que la nature est muette. Voilà pourquoi on ne peut l’interroger qu’en utilisant la langue théorique développée par les chercheurs. Par contre, les objets des sciences sociales en général, et économiques en particulier, sont les êtres humains qui ne sont pas muets, et dont les chercheurs sont capables de comprendre la langue. Toutes les pratiques sociales sont inévitablement verbalisées, et le chercheur doit se plonger dans cette verbalisation, c’est-à-dire qu’il doit étudier les règles écrites (par exemple les lois) et apprendre à partir de contacts directs avec les acteurs les règles non écrites (règles informelles). Ce qu’il doit également faire, c’est étudier les croyances qui se trouvent derrière ces règles formelles et informelles. On peut aussi apprendre ces croyances à partir de l’étude des sources écrites (les ouvrages des idéologues et les discours publiés des acteurs politico-économiques) et des interviews, des observations participantes et/ou des recherches-actions. Suivant la méthodologie constructiviste l’obtention de l’information à propos des règles et des croyances qui les soutiennent, ou autrement dit de la « connaissance » sociale des acteurs, est essentielle pour la compréhension de la réalité économique car les sources de ses régularités sont ces règles et croyances. La présentation des résultats de la recherche dans le cadre de cette méthodologie, qui tire son origine des pratiques de recherche des écoles de Schmoller et de Commons, prend la forme d’une description riche (thick description) comprenant la description des faits (les pratiques de l’application des règles et des discours qui les légitiment), accompagnée par l’analyse [9].

La vision du monde de Newton est plutôt statique, déterministe et mécaniste : « La théorie newtonienne, et sa foi dans l’approche rationaliste et mécaniciste pour résoudre toutes les énigmes humaines, est rapidement adoptée par les classes moyennes bourgeoises du XVIIIe siècle : c’est le siècle des lumières » [Forti A. et al., 1996, p. 15]. La

méthodologie de Newton a donné des résultats extraordinaires dans le développement des technologies parce que cette vision était suffisante pour le développement de systèmes relativement simples. Cette méthodologie devient inadéquate dès que l’on veut étudier des systèmes plus complexes : « L’étonnante avancée des sciences naturelles pendant les deux derniers siècles est due surtout au succès de leurs applications pratiques. La science s’est toujours associée davantage à la technologie, toujours moins soucieuse de comprendre la véritable nature profonde de notre être […] Il est certain que si nous voulons survivre dans un monde en changements constants et rapides, il nous faut connaître les paradigmes de la nouvelle science et abandonner les certitudes de Newton et de ses épigones » [p. 17,19].

Schmoller a pris très au sérieux le schéma de Newton, mais il l’a transformé à partir des spécificités de la recherche socio-économique. Dans ses ouvrages méthodologiques, Schmoller a fait plusieurs références à Wilhelm Dilthey, et on peut dire que sa méthodologie est très influencée par l’approche interprétative/herméneutique. Actuellement, les courants

importants de la sociologie et de l’anthropologie sociale sont fondés sur cette approche. Bruno Latour s’exprime à propos du travail des sociologues/anthropologues de la façon suivante : « Notre business à nous, ce sont les descriptions. Tous les autres font du trafic de clichés. Enquêtes, sondages, travail de terrain, archives, documentaires, tous les moyens sont bons - on y va, on écoute, on apprend, on pratique, on devient compétent, on modifie nos conceptions. C’est vraiment très simple : ça s’appelle le travail de terrain. Un travail de terrain produit toujours de nombreuses descriptions nouvelles [...] Je dirais que si votre description a besoin d’une explication, c’est que ce n’est pas une bonne description, voilà tout. Seules les mauvaises descriptions ont besoin d’une explication [...] Dans notre discipline, le texte n’est pas une histoire, une belle histoire, c’est l’équivalent fonctionnel du laboratoire. C’est là où on fait des tests, des expériences, et des simulations » [Latour, 2006, p. 213, 214, 217]. De cette façon, le travail de terrain dans la recherche socio-économique est équivalent à la première étape de la recherche chez Newton.

En opposition à Newton, la méthodologie en provenance de Schmoller refuse dans cette première étape de réduire les phénomènes à leurs plus simples éléments, mais on observe chaque situation dans sa totalité. La principale caractéristique du travail de terrain est le contact direct du chercheur avec les acteurs. Même si la simplification par l’expérience dans le cadre de la première étape de la recherche a lieu, elle prend une autre forme que chez Newton ; celle du choix des acteurs qui voudront bien répondre sincèrement aux questions posées par le chercheur et de l’ambiance dans laquelle ces questions seront posées. Le succès de cette étape dépend de l’existence de relations de confiance entre l’acteur et le chercheur. La deuxième étape de la recherche socio-économique suivant la méthodologie de Schmoller est la description du phénomène étudié à partir de l’enquête réalisée. Schmoller a anticipé la notion de description riche (thick description) proposée par Clifford Geertz [1973] ; Schmoller indiquait qu’« observer des phénomènes économiques c’est rechercher les motifs des actions économiques qui s’y rapportent, et leurs résultats, leur marche et leur effet » [1902, p. 269]. Cette description joue le même rôle que le modèle mathématique dans le schéma de Newton. Elle donne la possibilité de faire le travail d’analyse pour comprendre le phénomène en question et même pour prévoir son développement ultérieur. Comme le dit Latour, elle sert de laboratoire. Dans la troisième étape, la méthodologie en provenance de Schmoller et Commons, après la description initiale réalisée, prévoit la continuation du travail de terrain dans d’autres endroits pour vérifier l’applicabilité plus générale de la compréhension obtenue lors de la deuxième étape. Cette compréhension peut être corrigée grâce à ce travail de terrain additionnel. Une autre forme de cette troisième étape pratiquée par Commons est l’application de la recherche-action. Dans ce cas, les chercheurs, ensemble avec les acteurs, essaient de faire des changements dans le domaine étudié. Michel Wieviorka caractérise cette forme de travail de la façon suivante : « Le chercheur, ici, intervient à des fins de changement, il entend en même temps produire un savoir et contribuer à transformer la situation et les relations entre acteurs. Sa recherche est effectuée dans des situations réelles, au sein d’un groupe concret, dans une entreprise par exemple, avec l’idée que la recherche et l’action, la production de connaissances et le changement concret relèvent d’une seule et même activité pratique » [2008, p. 106]. La recherche-action peut être non seulement à la troisième étape de la recherche, mais également lors de la première étape. La méthodologie de Schmoller et Commons peut être caractérisée comme une méthodologie expérimentale [10].

Les économistes ont totalement déformé le schéma de Newton. Cette déformation a été très bien exprimée par un groupe de professeurs français d’économie dans leur réponse à la lettre ouverte des étudiants normaliens (le Monde du 17 juin 2000) qui protestaient contre les pratiques de l’enseignement de l’économie dans les universités françaises, réponse dans laquelle la triade de Newton est remplacée par une autre triade dite « de la démarche scientifique traditionnelle » :

« Il nous semble en effet important que l´économie garde une méthode conforme à la démarche scientifique traditionnelle, laquelle peut se décrire par un enchaînement en trois temps du raisonnement :

- l´identification et la définition précise des concepts et des comportements qui caractérisent l´activité économique (consommation, production, investissement...) et l’énoncé des hypothèses de base relatives à ces comportements ;

- la formulation de théories ayant comme mode d´expression la formalisation de liens fonctionnels entre les éléments précédemment identifiés ;

- la vérification de ces théories par l´expérience. Jusqu´à preuve du contraire [11], en économie cette expérience ne peut être constituée que par la confrontation à l’histoire quantifiée par la statistique et l’économétrie. » (« Contre-appel pour préserver la scientificité de l´économie » paru dans Le Monde de l’Economie daté du mardi 31 octobre 2000).

Comme on le voit, ils ne commencent pas, comme Newton le faisait, par l’expérimentation, mais comme le suggérait Mill, par la définition de concepts. De cette façon, la « résistance » sous forme de vérification dans leur troisième étape ne provient pas de l’objet réel, mais d’un objet imaginaire d’où proviennent les mondes imaginaires des théories économiques enseignées aux étudiants et contre lesquelles ils se révoltaient. Cette substitution de l’objet réel par un objet imaginaire dévalorise totalement la vérification de la troisième étape. Cette vérification peut prouver tout et son contraire. Bien sûr les auteurs de ce contre-appel sont des économistes orthodoxes, mais beaucoup d’économistes hétérodoxes basent leurs recherches sur une triade qui ne diffère pas beaucoup de celle-là, avec la seule différence que les modèles quantitatifs sont remplacés par les raisonnements qualitatifs. Les deux courants croient profondément dans la « théorie des lunettes » et oublient souvent totalement dans leurs recherches la troisième étape. Même si les hétérodoxes basent leurs recherches sur les observations, ces observations sont réalisées « de trop loin » et les institutions sont vues dans ces recherches comme l’arrière-plan de l’économie. C’est pour cela qu’ils ont besoin de « lunettes théoriques » pour « voir la réalité ».

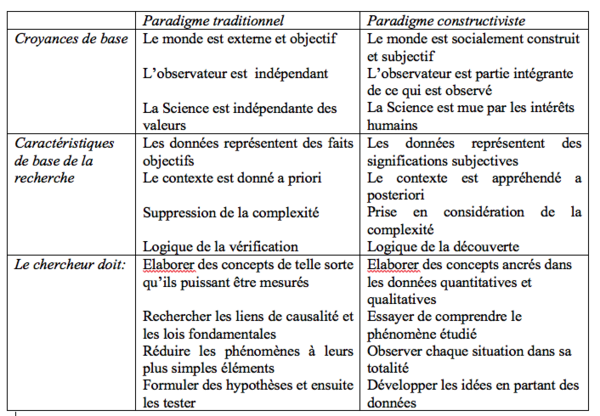

La méthodologie constructiviste de Schmoller et Commons prévoit de faire des observations « de près » (« ethnographique »), et comme nos « objets » parlent, les chercheurs qui suivent cette méthodologie n’ont pas besoin de « lunettes théoriques ». La soit disant « démarche scientifique traditionnelle » en provenance du siècle des Lumières peut être comparée avec la méthodologie constructiviste dans le tableau suivant :

J’aimerais seulement faire un commentaire sur la ligne de ce tableau concernant l’élaboration des concepts. Actuellement, il y a une abondante littérature à propos de la théorisation ancrée (Grounded Theory) [Bryant et Charmaz, 2007]. Mais la question se pose de savoir si l’utilisation de notions spéciales créées à l’intérieur de la communauté des économistes est absolument nécessaire dans la recherche économique ? A mon avis, non ; on peut s’en passer. Très souvent, la création et l’utilisation des notions n’avancent pas la compréhension et créent des obstacles pour le dialogue en dehors de la communauté des économistes. Je pense que souvent ces obstacles sont créés à dessein pour donner une image de scientificité.

L’institution des sciences naturelles versus l’institution des sciences économiques

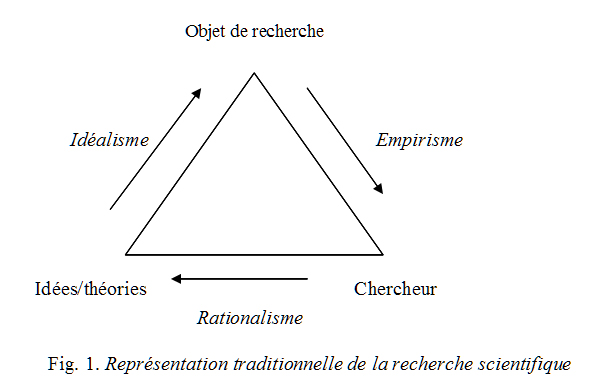

Les Lumières nous ont laissé l’héritage de la représentation totalement faussée de la recherche scientifique. Le dualisme cartésien, qui est à l’origine de cette représentation, sépare l’objet du sujet, le fait de la valeur, la théorie de la pratique, la réflexion de l’action, le raisonnement du l’observation, la déduction de l’induction ([Bush, 1993, p. 65], (Mini, 1994, p. 39] . Suivant cette tradition dualiste, les doctrines mutuellement exclues et opposées, telles que l’empirisme et le rationalisme ou le matérialisme et l’idéalisme, étaient élaborées. En dépit de toutes les différences entre ces doctrines, elles partagent la même représentation de la recherche scientifique présentée ci-dessous sur la Fig. 1.

Cette représentation est basée sur la séparation nette de l’objet de recherche et du chercheur, ainsi que sur l’individualisme du processus de la recherche scientifique. Suivant les doctrines, trois éléments de cette représentation - objet de recherche, chercheur et idées/théories – sont liés différemment. L’empirisme considère les liens entre ces éléments de la façon suivante : objet de recherche → chercheur → idées/théories. Le rationalisme voit les liens entre ces éléments différemment : chercheur → idées/théories → objet de recherche, d’où provient la théorie des lunettes. Le positivisme de Comte hésitait entre ces deux visions, ce qui a permis à John S. Mill à annoncer que l’économie politique ne doit être rien d’autre qu’une science abstraite. L’idéalisme a proposé les suivantes liaisons entre les éléments : idées/théories → objet de recherche → chercheur, et le matérialisme a tourné la direction des flèches dans le sens inverse. Les partisans de ces différentes doctrines en sciences sociales, qui partagent cette représentation traditionnelle de la recherche scientifique en provenance des Lumières, sont condamnés à la stérilité cognitive car elle oriente leur attention dans les fausses directions de constructions d’hypothèses et de théories a priori, de vérifications ou de falsifications, au lieu de l’organisation de situations expérimentales où les objets d’études pourraient résister aux idées et aux théories des chercheurs à leur sujet. La représentation de la recherche scientifique en provenance des Lumières réduit ladite méthode scientifique à la méthode hypothético-déductive qui fait l’accent sur la vérification (testing) [12]]. La vérification dans le cadre de la représentation traditionnelle de la recherche scientifique n’ajoute pas beaucoup du réalisme à la recherche, car la « vérification » des constructions purement mentales coupées du mouillage dans la réalité prouve tout et rien [13].

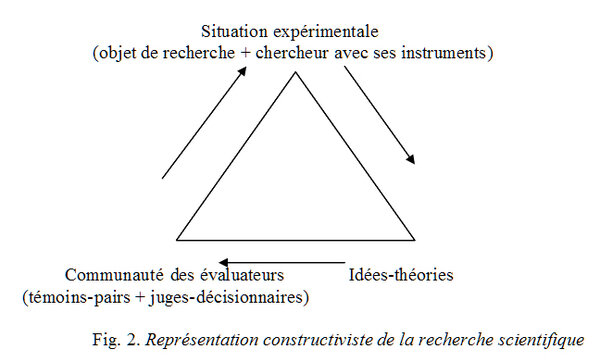

La Figure 2 ci-dessous reflète la représentation constructiviste de la recherche scientifique. L’objet de recherche et le chercheur avec ses « instruments » ne sont pas séparés, mais ils constituent ensemble la situation expérimentale. Cette représentation prévoit que le destin des idées et des théories, qui sont construites sur la base des observations et des expériences par le chercheur, n’est pas déterminé exclusivement par les vérifications et/ou falsifications de la communauté des chercheurs mais par une communauté plus large d’ évaluateurs. En plus des membres de la communauté scientifique, cette communauté comprend des administrateurs, des politiques et des segments concernés du public.

Les évaluateurs peuvent être divisés en deux catégories : les témoins et les juges. La différence entre ces deux catégories consiste dans leurs rôles respectifs dans la procédure des évaluations : les premiers expriment juste leur opinion à propos des idées et des théories évaluées et les seconds, prenant ou ne prenant pas en considération ces opinions, prennent les décisions concernant le destin des idées et des théories et de l’avenir de la situation expérimentale elle-même. La plupart des membres de la communauté scientifique, sauf ceux qui détiennent le pouvoir dans cette communauté, rentre dans la catégorie des témoins. La représentation constructiviste de la recherche scientifique ne conduit pas vers le relativisme et ne contredit pas à l’objectivité de la recherche si la situation expérimentale est construite de telle façon que l’objet d’étude soit capable de « résister » aux idées et aux théories exprimées par le chercheur à son sujet. Si dans la représentation traditionnelle de la recherche scientifique le chercheur était seul dans la quête de la vérité comme d’une copie plus en moins exacte de la réalité, dans la représentation constructiviste c’est la communauté scientifique qui cherche à trouver un accord à propos des idées et des théories qui exigent encore une approbation par les membres influant de la communauté des évaluateurs. C’est l’institution de chaque discipline scientifique qui détermine les règles de cette évaluation. Le point de départ de ces règles dans les sciences naturelles est la « résistance » des objets d’étude aux idées et théories évaluées. Cela n’est pas le cas dans les sciences économiques. A l’heure actuelle, la majorité des économistes ne considèrent pas dans leurs recherches les acteurs comme leurs objets d’étude, qui sont porteurs des règles et des croyances à propos de ces règles. Dans la plupart des cas ils ignorent les détails des institutions, en les considérant au mieux comme un arrière-plan de l’économie, et ils concentrent leur attention sur les caractéristiques quantitatives ou/et qualitatives plus au moins synthétiques de l’économie. De cette façon, la source des régularités en économie (les règles et les croyances qui les soutiennent) n’est pas mise au centre de la recherche, d’où proviennent leurs maigres résultats.

La divergence institutionnelle radicale entre les sciences naturelles et les sciences économiques s’explique par les différences dans les processus historiques de leur institutionnalisation. L’institution de la science économique était née au sein de l’institution de l’université. Du XIIIe jusqu’au XIXe siècle, l’activité de l’université était basée sur l’idée que « tout le savoir accessible reposait sur un certain nombre de textes, d’« autorité » vénérables, héritées de l’Antiquité, et que tout progrès dans le savoir ne pouvait dériver que d’une exégèse plus approfondie de ces textes » [Charle et Verger, 2007, p. 10]. La véritable formation était obtenue en dehors de l’université et « le grade universitaire valait avant tout comme brevet d’appartenance sociale, geste d’allégeance à l’ordre politique imposé » [p. 56]. Même si le nombre important des penseurs sont passés par l’université, « c’est généralement hors de l’université qu’ils ont élaboré leurs œuvres majeures ou fait leurs découvertes » [p. 53]. Ce sont les sociétés savantes qui ont servi de berceaux de l’institution des sciences naturelles. Ces sociétés représentaient des formes organisationnelles alternatives aux universités. Les nouvelles sociétés savantes avaient pour but de fournir une forme organisationnelle nouvelle, adaptée à la nouvelle pratique de l’obtention des connaissances par l’expérimentation ; elles étaient tournées vers la production de connaissances nouvelles, et non pas vers le maintien et les commentaires de vieux textes. Ces sociétés savantes – et c’était central pour leur identité – essayaient de lier le progrès de la science aux affaires sociales et non pas exclusivement aux préoccupations savantes ou religieuses [Shapin, 1996, p. 133].

La liaison entre la science et l’université a été créée initialement en Allemagne au XIXe siècle par la réforme de Wilhelm Humboldt [14]. A la fin du XIXe siècle quand l’institutionnalisation de la science économique en Allemagne, en Angleterre et aux Etats-Unis a eu lieu, les programmes d’études des universités anglaises et américaines étaient dominés par l’enseignement basé sur les sources antiques et la Bible. C’était le facteur décisif de leur institutionnalisation comme de discipline enseignée aux universités suivant leurs traditions scholastiques. Au contraire, en Allemagne la science économique était institutionnalisée au sein de la nouvelle université de recherche dans laquelle l’approche expérimentale était hautement appréciée. Le nouvel Etat allemand était très intéressé dans l’unité nationale et la crise politique du capitalisme de la fin du XIXe siècle créait des dangers pour cette unité. La communauté des économistes allemands était encouragée et soutenue par l’Etat dans son engagement de contribuer à la solution de la « question sociale ». La première association professionnelle des économistes, Der Verein für Sozialpolitik, (l’Union pour la politique sociale) était créée en 1873 pour mobiliser la profession pour la solution de ce problème. Le fondateur de cette Union, Gustav Schmoller, peut être considéré comme le fondateur de la Nouvelle école historique allemande, qui se différenciait de l’ancienne école historique par cet engagement et l’approche expérimentale de recherche largement pratiquée sur la base organisationnelle de l’Union pour la politique sociale [15].

l’Union pour la politique sociale « était conçue comme un organisme tourné exclusivement vers la recherche de la question sociale pour fournir l’information générale dérivant de cette recherche scientifique, et avant tout, les informations pratiques visant à la réforme, à l’usage des partis politiques, du public, du législateur et des fonctionnaires de l’Etat, dont il était espéré qu’ils utiliseraient cette information ‘scientifique’ comme bases de leurs décisions, et de cette façon qu’ils ne seraient pas aveuglés par le brouillard de la ‘science économique partisane’ » [Grimmer-Solem, 2003, p.179]. L’activité de l’Union était basée sur l’idée que les sciences économiques et sociales doivent appliquer la même approche expérimentale que les sciences naturelles. Les membres de cette union croyaient également que la source des régularités sociales est l’existence de règles communes pour les acteurs, et que ces règles sont liées étroitement avec les croyances qui les légitiment (c’est-à-dire les croyances qui expliquent ces règles et les justifient). Ces règles et croyances ne peuvent pas être présentées quantitativement, et c’est pour cette raison que les méthodes utilisées par les économistes de cette école étaient qualitatives, méthodes actuellement utilisées activement en sciences humaines et sociales [Mucchielli, 1996]. L’accent dans ces méthodes est mis sur les descriptions, ce qui est tellement mal vu actuellement par les économistes. Ces derniers ne sont pas au courant des pratiques expérimentales des sciences naturelles dans lesquelles la description minutieuse du déroulement de l’expérience est une partie centrale de l’expérience. La différence de la science économique pratiquée par la Nouvelle école historique allemande de Schmoller avec certaines sciences naturelles réside dans le fait que cette description est plutôt quantitative et non pas qualitative, mais cela est dû à la différence des objets d’étude (naturels et sociaux). Nous verrons plus loin que l’absence de la compréhension profonde des règles et des croyances partagées comme seule source des régularités sociales menait la plupart des courants de la pensée économique à simuler dans les sciences naturelles leur apparence ontologique (leur caractère quantitatif) plutôt que leur approche épistémologique (leur caractère expérimental).

Grâce à l’Union pour la politique sociale dans la communauté des économistes allemands de l’époque, une bonne pratique professionnelle était identifiée avec la recherche empirique. Cette Union guidait et organisait la recherche économique par l’intermédiaire de comités en charge de l’élaboration des programmes de conférences annuelles. Ces conférences n’étaient pas de simples réunions des membres d’une profession partageant entre eux les résultats de leurs recherches (ce qui est le cas de la plupart des associations d’économistes actuelles). Ces conférences étaient des lieux de débats à propos d’études commanditées : « Avant les conférences, le comité exécutif de l’Union tenait des réunions pour nommer et voter les sujets qui seront discutés durant les conférences. Des ensembles de questions étaient alors soulevées, et des paramètres pour la recherche et le travail de terrain étaient établis (en cas d’enquêtes, des questionnaires détaillés étaient élaborés et diffusés) par un expert commandité, et progressivement, par un groupe d’experts. Les résultats de ces investigations et enquêtes devaient ensuite être compilés en études récapitulatives que l’on faisait circuler avant les conférences […] Après les conférences, les études commanditées étaient publiées dans une série de monographies de l’Union, Schriften des Verein für Sozialpolitik […] Pour avoir une idée de l’échelle des recherches effectuées par cette Union, en 1914 il fut publié quelques 140 volumes de ces monographies d’environ 350 pages chacune » [Grimmer-Solem, 2003, p. 69 -70]. Dans bien des cas, l’Union recevait un support financier des ministères pour la collecte des données [Tribe, 2002, p. 12]. Les résultats des investigations des économistes allemands affiliés à cette Union étaient publiés dans plusieurs revues académiques comme la revue de Schmoller, Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich (Annales de législation, d’administration et d’économie dans l’Empire allemand) et la revue Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (Annales d’économie nationale et de statistiques), dont les éditeurs en chef étaient Bruno Hildebrand et Johannes Conrad.

Les membres de cette Union n’étaient pas exclusivement des professeurs d’université, mais la profession d’économistes se définissait comme la profession des professeurs en économie des universités publiques. Les chaires d’économie existaient en Allemagne dès le XVIIIe siècle [16]. Les bénéficiaires de l’enseignement de l’économie étaient les étudiants en droit pour lesquels les cours d’économie étaient obligatoires. La spécialisation en économie pouvait être effectuée en doctorat. Le passage par un doctorat était une exigence formelle pour les futurs professeurs universitaires ainsi que pour certains types de fonctionnaires de l’administration publique, par exemple les employés des départements statistiques qui étaient employés à partir des années 1830. L’obtention d’un emploi pour les titulaires d’un doctorat en économie dépendait des contacts formels et informels, ce qui « a ajouté au pouvoir et à l’influence de professeurs comme Schmoller, capables d’attribuer des thèmes de doctorat à un nombre grandissant d’étudiants et d’attirer les fonds publics pour la réalisation de ces recherches » [Tribe, 2002, p. 4]. Les professeurs d’économie dans les universités allemandes étaient des fonctionnaires de l’état, et les décisions concernant leur sélection étaient prises par le ministère de l’éducation. Néanmoins les membres influents de l’Union pouvaient influencer cette sélection [17]. La place de l’enseignement économique dans l’université allemande à la fin du XIXe siècle se trouvait « sécurisée » par sa place dans le programme d’étude en droit [p. 2].

Cette nouvelle école allemande d’économie, sous la direction de Schmoller, a rompu totalement avec la méthodologie scholastique de la science économique en provenance de la philosophie morale et politique. La confrontation de la méthodologie de Schmoller, qui a suivi les traditions des sciences naturelles, avec la science économique qui a suivi la méthodologie de John S. Mill, était inévitable, et elle a pris la forme de la dispute des méthodes (Methodenstreit) entre Gustav Schmoller et Karl Menger. Cette dispute a démarré avec la publication par Schmoller [1883] de l’article critiquant le livre méthodologique de Menger [1883]. Dans cet article, il indiquait les divergences de sa méthodologie avec celle de Menger. Sa méthodologie apportait des réponses différentes de celles de Menger aux questions suivantes :

1. Qu’est-ce que la science économique doit étudier ?

2. Quels types de résultats doit-elle obtenir ?

3. De quelle façon ces résultats doivent-ils être obtenus ?

4. Quelle est la différence entre les recherches théoriques (fondamentales) et les recherches appliquées ?

5. Quelles sont les liaisons de la science économique avec les autres sciences sociales et humaines ?

Suivant Menger, il faut étudier l’échange entre les agents économiques qui composent l’économie nationale. Schmoller était convaincu que les institutions font le squelette du corps économique, et c’est pourquoi les économistes doivent étudier en premier lieu les règles et les croyances légitimant ces règles pour comprendre la réalité socio-économique. Le fondateur de l’école autrichienne pensait que ce sont les lois économiques universelles qui doivent être cherchées comme résultats de la recherche économique. Le leader de la Nouvelle école historique allemande était sûr que l’économiste ne peut compter comprendre que des réalités particulières situées dans l’espace (pays) et dans le temps (époque), sans aucune prétention à l’universalité. Suivant Menger, l’économiste doit découvrir des lois universelles par la déduction, sur la base de constructions abstraites à partir de suppositions simplificatrices. La méthodologie de Schmoller préconisait au contraire que la compréhension de la réalité économique ne peut être obtenue qu’à partir des descriptions détaillées historiques du fonctionnement des organisations et des institutions économiques, de l’ensemble des règles que les acteurs suivent, ainsi que des systèmes religieux (idéologiques) dans lesquels les acteurs croient. Ces descriptions doivent servir de base pour l’analyse menant à la compréhension des phénomènes économiques. Menger estimait comme inadmissible le mélange des recherches théoriques et appliquées. Les recherches de Schmoller avaient une orientation très pratique pour la réalisation des réformes sociales en Allemagne. Enfin, la science économique de Menger était totalement autosuffisante : toutes les énonciations à propos de l’homme, des groupes et de la société étaient élaborées (postulées) à l’intérieur de la science économique, sans le recours aux autres sciences humaines et sociales. Schmoller a critiqué Menger pour le fait que ce dernier ne connaissait apparemment pas les grands succès de son temps dans les domaines de la psychologie, du droit, de l’éthique qui avaient déjà tant contribués à la découverte des mystères de la vie mentale et des phénomènes psychiques de masse, et il lui paraissait impossible pour les économistes de les ignorer. Schmoller identifiait surtout la psychologie et l’anthropologie comme les bases de toutes les autres sciences humaines. Selon lui, c’est sur la base de la psychologie et l’anthropologie, à travers les sciences de la culture et de l’organisation sociale, que l’on peut résoudre le problème de la compréhension de la liaison historique des états sociaux successifs. La dispute des méthodes à l’époque de l’institutionnalisation de la science économique concernait la question principale de cette institutionnalisation : quelle méthodologie (les règles de recherche) sera mise à la base de cette institution ? Nous pouvons dire à l’heure actuelle que Gustav Schmoller a suivi dans ses recherches trois exigences pour la recherche économique : les institutions ont leur importance, les idées ont leur importance et les détails ont également leur importance (institutions matter, ideas matter and details matter [18]).

La dispute des méthodes entre Gustav Schmoller et Carl Menger peut être considérée comme un renouvellement d’une dispute similaire qui avait eu lieu plus de deux siècles auparavant entre Robert Boyle, l’un des créateurs de la Société royale de Londres pour l’amélioration du savoir naturel (Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge), créée en 1660, et Thomas Hobbes. Les activités de Verein für Sozialpolitik et de la Royal Society étaient en plusieurs aspects similaires : elles consistaient en la collecte des données dans le cadre de situations expérimentales, en l’élaboration de rapports détaillés et en l’évaluation collective des résultats obtenus ([Shapin and Schaffer, 1985], [Grimmer-Solem, 2003]). Boyle insistait sur l’importance des témoignages honnêtes à propos des expériences dans le processus de la recherche scientifique et sur l’absence d’idées préconçues, et spécialement d’apports théoriques dans l’organisation des expérimentations [Shapin and Schaffer, 1985, p. 68]. Il est peu connu maintenant que Hobbes n’était pas seulement un philosophe politique mais également un physicien (natural philosopher). Il critiquait le mode expérimental de production de la connaissance et insistait sur les méthodes rationalistes de l’obtention des connaissances. Menger avait la même opinion à ce sujet. Les deux procédaient à partir des définitions par la voie des déductions pour arriver aux conclusions. Pour Hobbes et Menger, c’est la géométrie qui servait de modèle pour la science, laquelle fournissait une connaissance irréfutable et incontestable [p. 100]. Au contraire, la Royal Society se proclamait elle-même comme ‘l’union des yeux et des mains’ [p. 78]. Hobbes pensait que la connaissance des faits pouvait être utile dans l’obtention des connaissances, mais cela ne donnait pas la certitude et le consentement dans la communauté des savants [p. 102]. Boyle a gagné la dispute et Schmoller a perdu. On peut se poser la question de savoir pourquoi ? La devise de la Royal Society, Nullius in Verba (la démonstration par les faits et non pas par les paroles), est devenue la règle de base de l’institution des sciences naturelles, le plus important élément de la culture scientifique. Dès le départ, l’activité des chercheurs qui suivaient cette règle n’était pas en contradiction avec les intérêts des groupes détenant le pouvoir, et plus tard, ces groupes se sont même intéressés à l’application de cette règle compte tenu des résultats pratiques profitables obtenus et escomptés. Par contre, les groupes au pouvoir au XIXe siècle (à cette époque c’étaient déjà les hommes d’affaires) s’opposaient à l’application de l’approche expérimentale dans la science économique car ils voyaient pour eux dans cette application le danger de fournir, sur la base de cette recherche, des éléments supplémentaires pour la critique du capitalisme contemporain [19]. A contrario, ils étaient très intéressés dans la production et l’enseignement de constructions théoriques abstraites qui justifiaient le laissez-faire [Coats, 1993]. Ce type de constructions correspondait bien aux traditions scholastiques des universités. Dans le cadre de ces traditions, les mathématiques étaient considérées comme le sommet de l’approche scientifique.

La Royal Economic Society créée en Angleterre en 1890 par Alfred Marshall était d’une nature absolument différente de l’Union pour la politique sociale allemande (Verein für Sozialpolitik) : son principal objectif était la publication d’une revue. Les quelques économistes anglais, comme William Cunningham [1894], qui voulaient suivre l’exemple allemand, furent frappés d’ostracisme. Ni l’Etat britannique ni la communauté des affaires n’étaient intéressés dans la recherche économique empirique. Les approches allemande et britannique se trouvèrent confrontées aux Etats-Unis. L’American Economic Association, créée en 1885 par Richard Ely, fervent partisan de l’approche allemande, s’est finalement transformée dans une association similaire à la Royal Economic Society. La continuation et le très brillant développement aux Etats-Unis de l’institutionnalisme du Wisconsin [Rutherford, 2006], suivant la tradition de la science économique née en Allemagne, étaient dus à un extraordinaire concours de circonstances : l’arrivée de Richard Ely, et de son étudiant John Commons, dans le Wisconsin où la volonté politique du gouverneur Robert La Follette, un des leaders du mouvement progressiste soutenu par le Président Théodore Roosevelt, avait créé des conditions institutionnelles très favorables pour la recherche économique expérimentale par les chercheurs de l’université du Wisconsin ([Commons, 1964], [Ely, 1938], [Harter, 1962]).

A l’heure actuelle, la science économique (economics) et la (les) théorie(s) économique(s) sont considérées comme synonymes. Faire de l’économie signifie créer ou améliorer des théories économiques, et enseigner l’économie signifie transférer des théories économiques aux étudiants. L’héritage de Schmoller et Commons n’est pas leurs théories, qui peuvent être considérées comme obsolètes, mais leur vision constructiviste des réalités économiques et leur méthodologie expérimentale de recherche et d’enseignement. Leurs écoles ont obtenu des résultats pratiques très importants en utilisant cette méthodologie pour la résolution de ladite question sociale par le lancement des systèmes de sécurité sociale en Allemagne et aux Etats-Unis. Ce type de méthodologie peut être utilisé dans n’importe quel autre domaine socio-politico-économique, comme par exemple la régulation financière. L’institution de la science économique renouvelée doit être fondée sur cette vision et cette méthodologie. Le déclin et la disparition des traditions de Schmoller et Commons sont dues avant tout non pas à des raisons « scientifiques » (l’absence de « résultats scientifiques tangibles », et la « supériorité scientifique » de l’école néo-classique), mais aux intérêts des personnes avec le pouvoir qui désiraient que la discipline économique enseignée dans les universités soit la continuation de la philosophie politique et morale légitimant (expliquant et justifiant) l’ordre social établi.

La crise économique et politique de l’entre-deux guerres ne pouvait pas être sans influence sur la communauté des économistes allemands. La Verein für Sozialpolitik a été dissoute en 1936 avec l’arrivée au pouvoir des Nazis. Après la Deuxième Guerre Mondiale, la présence militaire de l’U.R.S.S. en Allemagne de l’Est et celle des Etats-Unis en Allemagne de l’Ouest ont prédéterminé le règne de l’économie politique marxiste-léniniste [Mittag, 1969] dans une partie de l’Allemagne et de l’économie néo-classique dans l’autre. Au moins à partir de la chute du mur de Berlin « l’économie néo-classique était et est toujours dominante en Allemagne […] Tout récemment encore on disait que ‘Schmoller était condamné et fustigé à jamais » [Peukert, 2002, p. 72].

Aux Etats-Unis à partir du milieu du XIXe siècle « les membres de l’école dite cléricale des économistes académiques […] travaillaient étroitement avec un groupe de puissants et riches hommes d’affaires. Leur objectif commun était l’installation du système de la science économique américaine prônant le ‘laissez-faire’ » [Furner, 1975, p. 37]. A la fin du XIXe et au début du XXe siècles, le contrôle extérieur de l’institutionnalisation de la profession d’économiste par la communauté des hommes d’affaires fut très fort aux Etats-Unis . Les attaques politiques sur les économistes progressistes « ont conduit ces derniers à restreindre leur activité académique sur des terrains intellectuels ‘sécurisés’ ». L’économie néo-classique, et surtout sous sa forme mathématique, était idéale pour servir un tel terrain. C’est la raison pour laquelle elle est devenue « une stratégie de recherche attractive pour les économistes américains, particulièrement pour les jeunes générations qui devaient se faire une position universitaire » [Fourcade, 2009, p. 79 – 80]. Les intérêts purement politiques et économiques qui étaient derrière ces attaques étaient camouflés par le discours fallacieux sur la nécessité de passer du plaidoyer (advocacy ) à l’objectivité. Ce passage signifiait en réalité le refus d’étudier objectivement la réalité afin de résoudre certains problèmes socio-politico-économiques brûlants en faveur de l’étude de constructions abstraites de mondes imaginaires légitimant le statu quo et évitant d’aborder des sujets dérangeants pour l’establishment [20]. Le financement sélectif [21] de la recherche économique de la part des universités, du gouvernement, de la communauté des affaires et des fondations caritatives jouait également un rôle important pour la diminution graduelle des courants de la pensée économique différents de l’économie néo-classique et considérés comme dérangeants [Goodwin, 1998, p. 54, 78 - 79]. Finalement, grâce à la grande interaction entre les économistes et les mathématiciens, l’évolution de la science économique fut plus influencée par les tendances intérieures du développement des mathématiques que par la réalité économique dynamique avec ses brûlants problèmes [Weintraub, 2002]. Durant les premières décennies du XXe siècle aux Etats-Unis et en Grande Bretagne, l’institutionnalisation de la science économique étant achevée et plusieurs générations d’étudiants étant passées par cette institution telle qu’elle avait été créée, le contrôle extérieur de la profession n’était plus désormais nécessaire [Morgan et Rutherford, 1998]. Suivant Berger et Luckmann, cela signifiait que l’institutionnalisation avait réussi.

La science des mondes imaginaires versus la science des mondes réels

Dans leurs livres sur l’histoire de la pensée économique, Robert Heilbroner [1971] et Mark Blaug [1998] en proposent deux versions. La version originale américaine du livre de Heilbroner s’intitule The Wordly Philosophers (« Les philosophes de ce monde ») et traite les économistes de philosophes liés étroitement avec certains projets sociaux [22]. Par contre, le livre de Blaug, qui est considéré comme un classique de l’histoire de la pensée économique, dans sa version américaine s’appelle Economic Theory in Retrospect, et il considère les économistes comme des scientifiques similaires aux théoriciens en sciences naturelles. A mon avis, Heilbroner est plus perspicace et plus intellectuellement honnête que Blaug dans sa vision de la profession d’économiste, mais tous les deux ne voient la science économique que comme un ensemble de théories ; le premier voit les théories comme des constructions idéologiques qui influencent la vie des sociétés, et le second est convaincu – et comme démontré dans les précédentes sections de cet article, à tord - que les théories économiques sont des réflexions plus ou moins exactes de la réalité économique. Dans ces deux versions de l’histoire de la pensée économique, il n’y a pas de place pour les écoles de Schmoller et Commons, car elles ne rentrent pas dans le paradigme existant de la science économique [23].

Lorsque l’on dit que la science économique provient de la philosophie morale et politique, il faut se rendre compte que cette discipline à l’époque d’Adam Smith « était conçue de façon bien plus extensive qu’elle ne l’est de nos jours. La [philosophie] morale incluait la théologie, l’éthique, la jurisprudence et l’économie politique : il s’agissait donc aussi bien des aspirations les plus sublimes de l’homme à l’ordre et l’harmonie que des activités moins pures et harmonieuses visant à assurer par tous les moyens sa subsistance » [Heilbroner, 1971, p. 40]. Adam Smith lui-même enseignait cette discipline à l’Université de Glasgow dans les années 1760. Nous pouvons juger le contenu de cette discipline sur la base du manuel de William Paley (1743 – 1805), « Principes de philosophie morale et politique » (Principles of Moral and Political Philosophy) publié en traduction française en 1817. Ce livre fut l’un des textes philosophiques les plus influents de la fin de l’époque des Lumières en Grande-Bretagne. On y fait référence dans plusieurs débats au Parlement d’Angleterre et au Congrès américain, et il demeura le texte de référence au programme de l’Université de Cambridge durant toute l’époque victorienne. Il fut publié en 1785 et connut 15 rééditions durant la seule vie de l’auteur [24]. Ce manuel est orienté vers la pratique ; il contient principalement des raisonnements orientés vers la justification des différents types de règles nécessaires à la vie dans la société britannique de cette époque. Parmi ces règles se trouvent celles qui concerne la propriété, différents types de contrats (contrats de vente mobilières ou immobilières, contrat de travail), « la conduite envers les domestiques et les inférieurs », « le devoir de la soumission au gouvernement civil », « la liberté civile », « l’administration de la justice », différentes formes de gouvernement, la constitution britannique, l’agriculture et le commerce comme servant à la subsistance de la population. Les raisonnements justifiant ces règles représentent de multiples constructions déductives assises sur l’hypothèse de l’existence de Dieu. Paley admet que « le fondement de tout l’édifice » de son ouvrage est la réponse positive à la question : « Y aura-t-il réellement, après cette vie, une distribution de punitions et de récompenses ? » [Paley, 1817, tome I, p.62]. Par exemple, ces raisonnements à propos du devoir de la soumission au gouvernement civil s’appuient sur l’épître de St-Paul au Romains. Parmi les six livres de ce manuel, un est directement consacré aux « devoirs envers Dieu ». Paley a consacré spécialement le livre « Théologie naturelle » [25] (publié en 1802) à la démonstration de l’hypothèse de l’existence de Dieu. Comme beaucoup d’autres professeurs universitaires de l’époque, il faisait partie du clergé (Paley était archidiacre de Carlisle). Son livre « Les évidences du christianisme » (Evidences of Christianity) publié en 1794 est devenu lui aussi rapidement un classique qui restait inclus dans le syllabus de l’Université de Cambridge jusque dans les années 1920.

Adam Smith a suivi l’habitude intellectuelle des philosophes de l’époque de mettre Dieu au centre de leurs systèmes déductifs. La différence avec Paley consiste dans le remplacement dans son texte de « La Richesse des nations » du mot « Dieu » par le mot « Nature » [Waterman, 2004, p. 90, 91] [26]. Cette substitution lui permet de présenter le monde social comme analogue au monde naturel avec ses lois naturelles [27]. Il n’a pas essayé de chercher la source des régularités sociales, car pour lui cette source était la même que celle des régularités de la nature pour Newton, c’est-à-dire Dieu. Par contre, Schmoller a indiqué que les règles et les croyances qui les soutiennent sont les sources de ces régularités est. Plus récemment, le constructivisme social a expliqué la nature de ces régularités par les processus de l’accoutumance, de la typification liée avec l’attribution du sens à chaque activité particulière, et finalement par l’institutionnalisation des règles devenues habitudes. Newton n’a pas cherché la source des régularités dans la nature, parce que pour lui c’était Dieu, et même à l’heure actuelle, nous ne pouvons pas dire si la recherche de cette source est sensée à cause de l’infini de la nature. Au contraire, la source des régularités sociales est expliquée par le constructivisme social de façon très claire et convaincante. Smith a appliqué le discours de Newton avec ses lois naturelles, sans appliquer sa méthodologie en provenance de la Royal Society et, par ce moyen rhétorique, il a apporté à ses constructions « semi-théologiques » l’autorité des sciences naturelles, qui était déjà à son époque très élevée. Les économistes qui ont suivi Smith ont substitué le mot « nature » par le mot « marché », et nous obtenons la construction qui domine actuellement la perception du monde, qui s’appelle le néolibéralisme. Schmoller et Tarde comprenaient très bien la nature théiste des constructions de Smith [28].

John S. Mill vivait déjà à l’époque de la disparition de Dieu dans le discours philosophique. N’étant pas croyant, il a décidé dans sa jeunesse, sous l’influence de l’ami de son père, Bentham, de consacrer sa vie à une religion civile [29]] : l’utilitarisme, d’où provient le caractère de son influence sur la direction du développement de la science économique. C’est lui qui, en prolongeant la tradition démarrée avec Adam Smith, a condamné à la stérilité la science économique par sa célèbre définition : « L’Economie Politique raisonne, et doit, nous soutenons cette thèse, nécessairement raisonner, à partir de suppositions, et non de faits » [Mill, 1994, p. 56].

Marx a suivi à la lettre dans le Capital la définition de Mill : « L’analyse des formes économiques ne peut, en outre, s’aider ni du microscope, ni d’aucun réactif chimique. Il faut les remplacer par la force d’abstraction » [Marx, 1993, p. 4]. Marx partageait avec ses adversaires idéologiques (l’école classique de l’économie politique) l’approche de la recherche basée sur les simplifications et les abstractions. De cette façon, il a contribué à l’établissement de la néfaste tradition de la discipline économique. Marx était pris dans les visions scholastiques de son temps en partageant avec Mill la conviction de l’impossibilité de l’approche expérimentale dans le domaine économique [idem]. Comme les autres représentants de l’école classique, il croyait profondément dans l’existence des « lois naturelles » dans le domaine économique. Le Capital de Marx est une œuvre dans une grande mesure scholastique, visant à « prouver » l’existence de l’exploitation de la classe ouvrière par la bourgeoisie et non pas à chercher les rouages du fonctionnement du système pour les changer de façon constructive et non pas destructive. Dans le livre premier du Capital il ne s’intéresse pas du tout aux pratiques des échanges et de la fixation des prix. Pour lui, le prix n’est qu’une apparence, et il n’étudiait que l’essence : la valeur. Dans les premiers sept chapitres du livre, il raisonne en utilisant des exemples conventionnels, et il ne s’adresse pas du tout aux faits. C’est ici qu’il présente ces constructions déductives sur la base desquelles il justifie son message à propos de l’exploitation. Les chapitres 8 (« La journée de travail ») et 13 (« La machinerie et la grande industrie ») sont beaucoup plus volumineux que les autres grâce à la description des faits, mais ces derniers ne servent que d’illustrations des conclusions qui ont été déjà faites auparavant dans des chapitres avec les raisonnements abstraits. Le rôle des faits comme illustrations des constructions déductives abstraites continue d’être présent dans le reste de l’ouvrage.

Je me permets de citer ici un long passage du discours de rectorat de Schmoller prononcé à l’Université royale de Frédéric-Guillaume à Berlin le 15 octobre 1897, dans lequel il compare les écoles de Smith et de Marx comme étant ressorties de la philosophie du XVIIIe siècle : « L’économie politique devint une science autonome ; elle a donné dès lors naissance aux deux grandes théories ou écoles qui ont dominé la pensée et l’action de 1770 à nos jours : l’économie politique individualiste, et l’économie politique socialiste. Ce sont deux enfants de la même mère : l’ancienne théorie, la théorie individualiste abstraite de la nature des Physiocrates et d’Adam Smith à J.S. Mill et à K.H. Rau, et la théorie socialiste un peu plus moderne de la lutte de classe de William Thompson à Karl Marx, sont le produit du droit naturel, libéral et radical. Ces deux écoles croient pouvoir déduire de la nature humaine abstraite un système objectif complet de l’économie actuelle. Toutes deux exagèrent comme tout le XVIIIe siècle et la philosophie constructive de la première moitié du XIXe siècle, notre possibilité actuelle de connaître ; toutes deux veulent arriver d’un bond, sans l’étude des détails (mis en italique par VY), sans une base psychologique exacte, sans des études préalables complètes de droit et d’histoire économique, à la vérité économique ultime, et par elle dominer le monde, les hommes, les Etats ; toutes deux sont liées à la connaissance économique empirique de leur époque, elles cherchent à s’accommoder à ces données empiriques, mais toutes deux ne sont, chez leurs principaux représentants, que des idéologies, des systèmes fermés, qui posent directement un nouvel idéal de l’économie, de la vie sociale, de l’ensemble des institutions économiques et juridiques. Par leur méthode et leur contenu elles ne s’élèvent pas encore complètement au rang d’une véritable science [...] Le point faible des théories socialistes et des théories individualistes est dans leur conception d’une économie abstraite séparée de l’Etat et du droit, et dans ce fait qu’elles raisonnent sur elle. Toutes deux renferment une grande part d’idéalisme qui agissait sur la vie pratique et poussait à l’action les esprits les plus avancés ; mais c’était chez toutes deux un idéalisme qui dépassait le but, et qui conduisait directement à la révolution et au bouleversement [30] » [Schmoller, 1902, p. 228]. Schmoller a bien vu que ces deux écoles ne sont que des philosophies et non pas des sciences qui suivent la tradition des sciences naturelles. [31]]

En opposition à Smith et Marx, Schmoller pensait que les « lois naturelles » de la vie économique n’existent pas. En croyant aux lois naturelles, Marx ne comprenait pas la source des régularités dans la vie sociale : les règles (les institutions) et les croyances derrière ces règles. Gustav Schmoller était apparemment le premier qui ait compris que les économistes doivent étudier les règles et les croyances des acteurs pour comprendre le système économique et prévoir les résultats de son fonctionnement (comme par exemple la crise actuelle). Voila comment il résume la différence entre son école et ses prédécesseurs : « La théorie économique (Volkswirtschaftslehre) actuelle en est venue à une conception historique et éthique de l’Etat et de la société, toute différente de celle qu’avaient formulée le rationalisme et le matérialisme. Elle n’est plus une simple théorie du marché et de l’échange, une espèce d’économie politique des affaires, qui menaçait de devenir une arme de classe pour les possédants ; elle est redevenue une grande science politique et morale, qui étudie la production des biens, mais aussi leur répartition, les phénomènes de l’échange, mais aussi les institutions économiques, qui a fait à nouveau de l’homme le centre de la science, et non plus les biens et le capital. » [Schmoller, 1902, p. 238]

Les fondateurs de l’Union pour la politique sociale étaient frustrés par le mode de raisonnement de l’économie classique qui « leur semblait totalement en désaccord avec le climat scientifique positiviste et matérialiste de l’époque, quand les sciences naturelles allaient de succès en succès en travaillant empiriquement » [Grimmer-Solem, 2003, p.123]. Contrairement à la plupart des professeurs universitaires en économie, les fondateurs de l’Union pour la politique sociale, Gustav Schmoller et Georg Knapp, avaient reçu une bonne formation en sciences naturelles : Schmoller avait étudié à l’université de Tübingen la chimie, la physique, la mécanique et la technologie ; Knapp avait étudié la physique et la chimie au laboratoire de Liebig [p. 133]. La traduction en allemand du System of Logic de Mill fut publiée en 1865, et Schmoller, comme beaucoup d’autres, a remarqué l’inconsistance du traitement par Mill des sciences sociales qui excluait l’application à ces dernières de l’approche expérimentale : « En rejetant cette inconsistance qu’il ne voyait pas servir la science mais la propre opinion de Mill à propos de ce qui constituait la nature humaine et la loi naturelle, Schmoller cherchait à la place à mener les recherches en science économique de la même façon que le faisaient les chercheurs en sciences naturelles » [p. 133, 134]. Il croyait que « les sciences économiques et sociales ont la même épistémologie que les sciences naturelles » [p. 160]. Selon Schmoller et ses collègues, « les principales sources des régularités sociales étaient la morale, l’éthique et les institutions communes » [ibid]. C’est pour cette raison qu’ils contestaient l’existence de lois sociales universelles, en invitant les économistes à chercher les régularités sociales en se limitant dans l’espace et dans le temps. L’épistémologie commune de la science économique avec les sciences naturelles n’impliquait pas une ontologie commune : les régularités de la nature sont immuables et ne sont pas la création des êtres humains, alors que les régularités sociales sont une pure création des êtres humains. Remarquons que Mill prônait le contraire, c’est-à-dire que les sciences sociales devaient être similaires aux sciences naturelles du point de vue ontologique, mais qu’elles devaient être totalement différentes du point de vue épistémologique.

Un siècle avant l’apparition du constructivisme social, Schmoller a compris l’importance de l’accoutumance dans le processus du changement institutionnel. C’est pour cette raison qu’il ne voyait des réformes efficaces possibles que si elles étaient graduelles, s’inscrivant dans un processus d’adaptation institutionnelle par étapes [p. 161], et ancrées dans des habitudes profondes partagées. C’est pour cette raison également qu’il insistait sur l’importance de la recherche historique qui pouvait révéler ces habitudes profondes partagées. Les économistes de l’école classique insistent sur le fait que ce sont les intérêts des gens qui guident leurs actions. Du point de vue de Schmoller et de ses collègues, « les institutions ont toujours modelé les intérêts individuels pour protéger la société, et de cette façon elles ont rendu possible les interactions économiques socialisées, et dans l’analyse économique la morale et le droit peuvent être considérés comme des facteurs causaux » [ibid]. [32] La préparation de reformes se traduit dans l’élaboration de nouvelles lois, et pour la Nouvelle école historique allemande, la « recherche des éléments moraux communs pour construire de nouvelles lois et institutions conduit naturellement aux investigations historiques sur ce qui formait la sphère morale commune et l’action économique qui avait été éthiquement contrainte et modelée, c’est-à-dire les coutumes, les normes, les conventions, les règles et régulations, les lois, les organisations, les organes corporatifs et autres institutions, et pas le moins important, l’Etat » [p. 160, 161). Sur la base de ses investigations historiques, Schmoller est venu à la conclusion que « l’Etat et sa bureaucratie peuvent défendre l’intérêt général et servir de forces pour les améliorations sociales, (et que) les institutions en économie apportent une plus grande certitude et un plus grand ordre dans les relations de marché dans lesquelles elles injectent un ensemble de normes morales et éthiques » [p. 168].

Si Schmoller et ses collègues ont bien saisi le trait principal de l’approche des sciences naturelles, à savoir la nécessité de la « résistance » de l’objet d’étude au chercheur, les fondateurs de la théorie économique néoclassique, Stanley Jevons et Léon Walras, ignoraient totalement ce trait. En analysant le mystère de la « découverte » simultanée dans les années 1870 par ces deux dernières personnes [33] de l’économie néoclassique, Philip Mirowski est venu à la conclusion que cette simultanéité est due au fait de l’infiltration de la thermodynamique dans les manuels dans les années 1860 [1989, p. 217]. Suivant Mirowski, ces deux personnes ont mécaniquement réinterprété les constructions mathématiques de cette physique en termes de biens, de prix et d’utilités. Son analyse montre que le départ de l’économie néoclassique n’était pas très glorieux. Il doute que Jevons comprenait bien le sens physique de ces constructions mathématiques [p. 218]. En ce qui concerne Walras, en arrivant à Lausanne en 1870, il n’avait pas de connaissances des mathématiques en dehors de la géométrie analytique élémentaire, mais déjà un an plus tard il proposait à la publication son Traité d’économie politique rédigé sur la base de son cours. C’est un ingénieur et professeur de mécanique de l’Académie de Lausanne, Antoine Paul Piccard, qui lui a fourni un mémo sur les mathématiques de l’optimisation que Walras a utilisé pour des « objectifs métaphoriques » [p. 258]. Mirowski exprime l’idée que la formulation de la théorie néo-classique dans les années 1870 était l’appropriation métaphorique systématique de la structure analytique de la physique du milieu du XIXe siècle. L’économie néoclassique est ainsi vue non comme une “découverte”, mais comme l’imposition arbitraire sur la réalité sociale d’un modèle emprunté d’un domaine de connaissances étranger à celle-ci [Carlson, 1997]. Jevons et Walras ont ouvert la tradition de l’attirance des mathématiciens et physiciens « ratés » par la discipline de l’économie. Une des raisons principales de pourquoi les constructions de Jevons et Walras ont été mises au centre de l’enseignement de cette discipline est très simple : elles remplissaient les fonctions de justification du laissez-faire (le caractère harmonieux et juste de l’ordre social basé sur ce principe), mieux même que l’économie politique classique attaquée sur son terrain de la théorie de la valeur travail par le marxisme.

François Simiand a indiqué depuis longtemps que l’économie mathématique n’est rien d’autre qu’une construction idéologique [2006, p. 87 – 114]. Cette construction idéologique sous forme mathématique était mise à la base de l’institution anglo-saxon de la discipline économique par le créateur de cette institution, Alfred Marshall. La biographie de ce dernier, écrite par son célèbre élève John Maynard Keynes [1963], nous donne la possibilité de comprendre comment son environnement social l’encourageait de trouver dans l’économie politique la justification de l’état actuel des couches pauvres de la population d’Angleterre, et comment les circonstances de sa vie et le caractère non-héroïque de sa personnalité (il n’était pas prêt de s’engager dans « les études directes de la vie et du travail [qui] n’auraient pas rapporté beaucoup de fruits pendant plusieurs années ») l’ont poussé à abandonner ses plans initiaux de suivre dans ses recherches la méthodologie de l’école historique allemande [34]. Marshall a continué la tradition de l’économie politique, en se basant sur la méthodologie de Mill, de la légitimation « scientifique » de l’ordre social désiré ou établi. Ce type de science économique était le bienvenu pour les hommes d’affaires américains qui, de plus en plus, remplaçaient à cette époque le clergé dans les conseils d’administration des universités [35]. En dépit que Keynes ait ironisé à propos du changement de plan de son maître à étudier la vie économique en contactant les acteurs en faveur de l’élaboration d’un traité économique exclusivement de sa tête, lui-même n’a pas évité la tentation d’écrire un pareil traité. Comme l’a souligné Schumpeter, la définition des notions fondamentales de la Théorie générale de Keynes (propension à consommer, attitude envers la liquidité, efficacité marginale du capital) n’a été précédée par aucune recherche empirique [Schumpeter, 1983, p. 74]. Keynes, élève de Marshall, est également touché par la méthodologie de Mill, et le mot peut-être le plus souvent utilisé dans le texte de sa Théorie générale est « supposons ».