Les bienfaits. Livre II

Traduction J. Baillard, 1914

Qu’il faut savoir donner, recevoir et rendre (ou plutôt donner à son tour). - 1864 avant M. Mauss (avant son « Essai sur le don ») environ.

I. Examinons maintenant, mon cher Liberalis, ce que j’ai négligé dans la première partie, comment il faut accorder un bienfait. Voici, pour y parvenir, la voie la plus facile et la plus courte, à mon avis : donnons comme nous voudrions qu’on nous donnât ; surtout donnons de bon coeur, promptement, sans hésiter. Quel charme peut avoir le bienfait que longtemps le bienfaiteur a retenu dans sa main, qu’il semble n’avoir lâché qu’avec peine, et comme en se faisant violence à lui-même. Si même il survenait quelque retard, ayons soin qu’on ne puisse en accuser notre irrésolution. L’hésitation est tout près du refus et n’a droit à aucune reconnaissance - car le premier mérite du bienfait consistant dans l’intention du bienfaiteur, celui dont la mauvaise volonté s’est trahie par ses tergiversations mêmes, n’a point donné ; seulement il a laissé prendre ce qu’il n’a point eu la force de retenir. Il est bien des gens qui ne sont généreux que par l’impuissance de refuser en face. Les bienfaits sont agréables surtout quand ils sont accompagnés de prévenance, et que, s’offrant d’eux-mêmes, ils ne sont retardés que par la discrétion de l’obligé. S’il est bien d’accéder aux demandes, il est mieux encore de les devancer. Je dis qu’il est mieux encore de prévenir les prières. En effet, l’homme de bien ne demandant jamais sans embarras dans le maintien, ni sans rougeur au front, lui épargner ce tourment, c’est multiplier le bienfait. Ce n’est point obtenir gratuitement, que de ne recevoir qu’après avoir demandé, parce que, comme le pensaient judicieusement nos pères, rien ne coûte si cher que, ce qu’on achète par des prières. Les hommes seraient plus avares de voeux, s’ils devaient les faire en public, et les dieux eux-mêmes, dont la majesté ennoblit nos supplications, c’est à voix basse et dans le secret de nos coeurs que nous préférons les implorer.

II. Je vous demande : mot fâcheux qui nous pèse et qu’on ne prononce que le front baissé ; il, faut l’épargner à notre ami, comme à tout homme que nous voulons nous attacher par nos bienfaits. On a beau se hâter, c’est obliger trop tard que de le faire après la demande. Il faut donc épier le désir de chacun, et, quand on l’a deviné, faire grâce du pénible embarras de demander. Le bienfait le plus doux, et dont le coeur conserve un long souvenir, est celui qui vient au-devant de l’obligé. S’il nous arrive d’être prévenus, hâtons-nous de couper la parole à celui qui nous sollicite, de peur de paraître sollicités ; à peine avertis, promettons sur-le-champ, et, par cet empressement, prouvons-lui que nous l’aurions obligé, même sans avoir été requis. Pour un malade, quelque nourriture donnée à propos, et, au besoin, une goutte d’eau peuvent tenir lieu de remède : ainsi le service le plus léger, le plus ordinaire, s’il vient promptement, s’il n’est point différé d’un instant, augmente de prix et l’emporte sur les services les plus importants, quand la lenteur et l’hésitation les accompagnent. Obliger si prestement, c’est ne pas laisser en doute qu’on ne le fasse de bon coeur : aussi l’on prend plaisir à rendre service, et le visage exprime la joie du coeur.

III. Les bienfaits les plus signalés, certains hommes les gâtent par ce silence, cette lenteur à répondre qui tiennent de la morgue et de l’humeur ; ils promettent de l’air dont on refuse. Combien n’est-il pas mieux de joindre les bonnes paroles aux bons effets, et d’ajouter par des témoignages de politesse et de bienveillance un nouveau prix à ce que l’on donne ! Pour que l’obligé se corrige de sa lenteur à demander, on peut encore lui faire ce reproche amical : « Je vous en veux de ne pas m’avoir fait savoir plus tôt ce que vous désiriez de moi ; d’avoir mis trop de façons à me demander ; d’avoir employé un intermédiaire. Je me félicite de l’épreuve à laquelle vous avez mis mes sentiments pour vous. À l’avenir, quelque chose que vous désiriez, demandez, je suis à votre service : je pardonne pour cette fois à votre mauvaise honte. » C’est ainsi que vous manifesterez des sentiments qui ajouteront encore du prix à vos bienfaits, quelque importants qu’ils puissent être. Alors se connaît la haute vertu, la touchante bonté du bienfaiteur, quand on se dit à soi-même en le quittant : « Ô le grand bien qui m’est advenu aujourd’hui ! j’aimerais mieux recevoir peu d’un tel homme que beaucoup de tout autre. Jamais ma reconnaissance ne pourra égaler la bonté de son coeur. »

IV. Mais la plupart rendent odieux leurs bienfaits par une telle rudesse de paroles, par un air si renfrogné, par des manières si hautaines, qu’on se repent de les avoir reçus. Ensuite, après les promesses, viennent des délais à n’en plus finir : or, rien n’est plus dur que de redemander ce qu’on a déjà obtenu. Les bienfaits doivent être payés comptant ; autrement, il est, auprès de certaines gens, plus difficile de les recevoir que de les obtenir. On est forcé de recourir à des intermédiaires, tant pour rappeler la promesse que pour la faire réaliser. Alors un bienfait s’use en passant par tant de mains ; l’on en sait d’autant moins de gré à celui qui l’a promis, que chaque intercesseur entre avec l’auteur du bienfait en partage de l’obligation. Si donc vous voulez qu’on vous sache pleinement gré de vos bienfaits, faites en sorte qu’ils arrivent à leur destination, entiers, sans déchet, et, comme on dit, sans retenue. Que personne ne les intercepte, ne les retienne en route : personne ne peut tirer quelque reconnaissance du bienfait que vous accordez, sans que ce soit autant de pris sur celle que vous méritez.

V. Rien n’est si pénible qu’une longue attente. On souffre moins de perdre ses espérances que de les voir languir. Mais tel est le travers de la plupart des protecteurs : ils diffèrent par vanité l’accomplissement de leurs promesses, pour ne pas diminuer la foule des solliciteurs. Semblables aux ministres dépositaires, de la puissance royale, ils aiment à prolonger le spectacle de leur orgueilleuse importance ; ils ne font rien de suite ; ils font tout à deux fois : leurs outrages volent, et leurs bienfaits se traînent. Admettez donc comme plein de vérité ce mot d’un poète comique : « Quoi ! ne voyez-vous pas que vous ôtez à la reconnaissance tout ce que vous ajoutez au délai ? » De là ces paroles que le dépit arrache à l’homme de coeur : « Faites donc, si vous voulez faire. » Et encore : « Ah ! c’est trop attendre : j’aime mieux un prompt refus. » Lorsque ainsi l’ennui d’attendre a fait prendre le bienfait en haine, peut-on en être reconnaissant ?

De même que le comble de la barbarie est de prolonger le supplice, et qu’il y a une sorte d’humanité à faire mourir vite, parce que la dernière douleur porte son terme avec soi, et que l’intervalle qui précède le supplice est ce qu’il a de plus cruel ; ainsi la reconnaissance d’un bienfait est d’autant plus grande, qu’il s’est moins fait attendre. Car, même des meilleures choses, l’attente n’est point exempte d’inquiétude ; et comme la plupart des bienfaits sont un remède à quelque mal, prolonger les souffrances, ou retarder la satisfaction d’un homme que l’on peut soulager sur-le-champ, c’est de sa propre main mutiler son bienfait. Toujours la bienveillance est empressée et qui oblige de bon coeur oblige promptement. Qui oblige tardivement, et en remettant d’un jour à l’autre, n’oblige qu’à contre-coeur. Il perd ainsi deux choses bien précieuses, le temps et la preuve de sa bienveillance ; vouloir tard, c’est ne pas vouloir.

VI. En toute affaire, mon cher Liberalis, le moins important n’est pas la manière dont on parle et dont on agit : on gagne beaucoup par la promptitude ; on ne perd pas moins par la lenteur. Tous les javelots sont armés d’un fer pointu ; mais quelle différence, s’ils sont lancés d’un bras vigoureux, ou s’ils s’échappent d’une main débile ! La même épée effleure ou perce d’outre en outre, suivant la tension du poignet qui la dirige : ainsi, quand on donne, la différence est dans la manière de donner.

Quelle douceur, quel prix n’acquiert pas un bienfait, si celui qui l’accorde épargne à l’obligé jusqu’aux remerciements ; si en donnant il semble oublier déjà qu’il a donné ! Car réprimander au moment même où l’on oblige, c’est une vraie folie : c’est mêler l’outrage au service que vous voulez rendre. Que l’aigreur donc ne gâte pas vos bienfaits ; éloignez-en toute amertume. Dans le cas même où vous auriez quelque réprimande à faire, choisissez un autre moment.

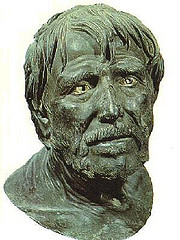

VII. Fabius Verrucosus comparait le bienfait durement accordé par un bourru, à un pain grossier que l’homme qui a faim est forcé d’accepter, mais qui n’en est pas moins amer à la bouche. L’empereur Tibère, que M. Élius Nepos, ancien préteur, avait sollicité de l’aider à payer ses dettes, se fit donner par celui-ci le nom de ses créanciers. Ce, n’était pas faire une libéralité, c’était convoquer une assemblée de créanciers. Le mémoire lui ayant été remis, Tibère écrivit au bas l’ordre d’en payer le montant au débauché Élius. Grâce à cette réprimande injurieuse, Élius se vit à la fois affranchi de ses dettes et de la reconnaissance. Tibère le délivra de ses créanciers, et ne s’en fit point un obligé. Ce n’est pas qu’il n’eût son but : celui, je crois, de prévenir le renouvellement de pareilles demandes. C’était là peut-être un moyen efficace pour mettre, par la honte, un frein aux passions cupides ; mais l’homme qui ne songe qu’à obliger suit une tout autre voie.

VIII. Ne négligez aucun moyen d’embellir ce que vous donnez, afin de le faire mieux agréer. Agir comme Tibère, c’est, non pas obliger, mais déshonorer ; et, pour dire en passant ce que je pense à ce sujet, il me parait même assez peu digne d’un empereur de donner pour flétrir. Encore Tibère ne put-il éviter par là les importunités, comme il l’avait cru. En effet, quelque temps après, il se trouva d’autres sénateurs qui sollicitèrent la même grâce : à tous il enjoignit de déclarer en plein sénat l’origine de leurs dettes ; et ce n’est qu’à cette condition qu’il leur donna la somme nécessaire. Mais ce n’est point là une libéralité, c’est une censure ; ce n’est point un secours, c’est une aumône de prince. Il n’y a pas de bienfait dans une largesse que je ne puis me rappeler sans rougir. J’ai été cité devant un juge ; pour obtenir, il m’a fallu plaider !

IX. Tous les maîtres de la sagesse enseignent qu’il est des bienfaits qu’on doit répandre publiquement, et d’autres en secret : publiquement, ceux qu’il est glorieux d’obtenir, comme les dons militaires, les honneurs et tout ce qui acquiert plus de prix par la renommée. Quant aux bienfaits qui ne contribuent ni à la considération ni à l’honneur de ceux qui les reçoivent, mais qui viennent au secours de la faiblesse, de l’indigence, ou qui préviennent le déshonneur, ils doivent être accordés en silence, et n’être connus que de ceux à qui ils sont utiles. Quelquefois même la supercherie est permise envers celui qu’on assiste, et les secours doivent lui arriver sans qu’il connaisse la main du bienfaiteur.

X. On raconte qu’Arcésilas avait un ami pauvre, et qui dissimulait sa pauvreté : cet homme tomba malade, et même alors il ne voulait pas avouer qu’il manquait des choses les plus nécessaires. Arcésilas jugea qu’il fallait l’assister en secret ; et, sans lui en rien dire, il glissa sous son oreiller un sac d’argent, afin que, en dépit de sa discrétion, son ami parût trouver ce dont il avait besoin, plutôt que le recevoir.

Quoi donc ! il ne connaîtra point la main qui l’a obligé ? C’est ce qu’il faut avant tout, puisque cette ignorance même fait partie du bienfait. Ensuite je prodiguerai beaucoup d’autres bienfaits, je multiplierai mes dons, pour faire connaître ainsi l’auteur du premier bienfait. Enfin, quand bien même il ne saurait jamais que je lui ai donné, je saurai toujours l’avoir fait. C’est peu, direz-vous. Oui, sans doute, si vous voulez placer à intérêt ; mais si vous ne voulez que donner de la manière la plus utile à celui qui reçoit, vous donnerez, et votre propre témoignage vous suffira. Autrement ce qui vous plaît, ce n’est pas de faire le bien, c’est de paraître le faire. Je veux, dites-vous, que l’obligé le sache : vous ne cherchez donc qu’un débiteur ? Je veux de toute manière qu’il le sache : mais s’il lui est plus avantageux, plus honorable, plus agréable de l’ignorer, ne changerez-vous pas de méthode ? Non, je veux absolument qu’il le sache. Ainsi tu ne sauverais pas la vie à un homme dans les ténèbres ?

Je ne dis pas qu’on ne puisse dans l’occasion jouir de la reconnaissance de celui qu’on oblige ; mais s’il a en même temps besoin et honte de mon assistance ; si le service que je lui rends, à moins d’être enveloppé de mystère, est une humiliation, je n’irai point prendre acte de mes bienfaits. Pourquoi irais-je lui faire connaître que c’est de moi qu’il les tient, puisqu’un de nos premiers préceptes, un des plus indispensables, consiste à ne jamais reprocher, ni même rappeler un service ? Telle est la loi qui lie le bienfaiteur et l’obligé : l’un doit de suite oublier son bienfait, l’autre s’en souvenir toujours : c’est déchirer l’âme, c’est l’humilier, que de rappeler sans cesse vos services.

XI. On s’écrierait volontiers, comme cet homme qu’un ami de César avait sauvé de la proscription des triumvirs, et qui, fatigué de l’insolence de son bienfaiteur, s’écria : « Rends-moi à César. Jusques à quand, me diras-tu : « Je t’ai sauvé, je t’ai arraché à la mort ? » Oui, si c’est moi qui le premier m’en souviens, je te dois la vie ; si tu m’en fais une obligation, cette vie est une mort. Je ne te dois rien, si tu ne m’as sauvé que pour en faire parade. Jusques à quand me traîneras-tu comme à ta suite ? quand cesseras-tu de m’accabler du souvenir de ma misère ? Un triomphateur ne m’eût traîné qu’une seule fois. »

Il ne faut pas parler du bien que l’on a fait : rappeler un service, c’est le redemander. N’insistons jamais là-dessus ; n’en rappelons jamais la mémoire, à moins que, par un nouveau bienfait, nous ne fassions ressouvenir du premier. Il ne faut pas même raconter à d’autres nos services ; qui donne doit se taire : c’est à celui qui reçoit à parler. Sans quoi, on pourrait vous appliquer ce qu’on disait d’un homme qui prônait partout son bienfait : « Nierez-vous qu’on vous l’a rendu ? - Quand donc ? répondit cet homme. - Souvent et en maints endroits ; autant de fois et partout où vous l’avez publié. »

Qu’avez-vous besoin de parler, et de vous charger de la tâche d’un autre ? Il est quelqu’un qui s’en acquittera plus honorablement que vous ; et, quand il parlera, vous serez loué même de votre silence. Vous me jugez donc ingrat, de vous imaginer qu’en vous taisant votre bienfait ne sera pas connu ? Vous devez si bien vous abstenir de le publier, que si l’on venait à en parler devant vous, vous auriez à répondre : « Il mériterait qu’on fit encore plus pour lui ; mais malheureusement, jusqu’ici, je lui ai voulu plus de bien que je n’ai pu lui en faire. » Et un tel propos, il ne faudrait pas le tenir avec une arrière-pensée, ni de l’air d’un homme qui repousse d’une main ce qu’il veut retenir de l’autre.

Un bienfait doit en outre être suivi de toutes sortes de bons procédés. Le laboureur aura semé en pure perte, s’il borne là ses travaux. Que de soins ne faut-il pas pour conduire ses semis jusqu’à la moisson ! Point de germe qui donne des fruits, s’il n’est, depuis le premier jusqu’au dernier moment, l’objet d’une culture régulière et suivie : de même pour les bienfaits. En est-il de plus grands que ceux que les enfants tiennent de leurs pères ? Cependant ils seraient sans résultat, s’ils se bornaient à l’enfance, et si, par la continuité de ses soins, l’amour paternel ne conservait son ouvrage. Il en est de même des autres services ; ils sont perdus, si on ne les soutient : c’est peu de les avoir rendus, il faut les entretenir. Voulez-vous exciter la reconnaissance de ceux que vous obligez, ne vous contentez pas de leur faire du bien, aimez-les. Surtout, comme je l’ai dit, ménageons leurs oreilles : rappeler ses services, c’est se rendre ennuyeux ; les reprocher, c’est se faire détester. Il n’est rien, en faisant le bien, qu’on doive plus éviter que l’orgueil. A quoi bon ce visage arrogant et ces propos altiers ? la chose même vous élève assez. Dépouillons toute vaine jactance : laissons parler les faits, et taisons-nous. Un bienfait accompagné d’orgueil n’est pas seulement désagréable il est odieux.

XII. C. César donna la vie à Pompeius Pennus, si c’est donner que de ne pas ôter : puis, Pennus acquitté, rendant grâces à l’empereur, celui-ci lui présenta son pied gauche à baiser. Ceux qui, pour excuser Caligula, prétendent qu’il n’agit point par insolence, disent que, portant un brodequin doré, ou même d’or, brodé de perles, il avait voulu le montrer. A la bonne heure. Qu’y avait-il d’injurieux pour un consulaire, à baiser de l’or et des perles ? et d’ailleurs quelle partie Pennus aurait-il pu choisir dans le corps de l’empereur, où le baiser fût moins impur ? Ce Caïus, né pour substituer aux moeurs d’un état libre la servitude asiatique, pensa que c’était trop peu qu’un vieillard, un sénateur, ayant passé par les premières dignités de l’empire, se prosternât devant lui en présence des principaux citoyens, dans la vile attitude d’un suppliant, comme un vaincu devant un ennemi vainqueur ; il trouva le secret de faire descendre plus bas que ses genoux la liberté romaine.

N’est-ce pas là fouler aux pieds la république ? et même dira-t-on (car cette circonstance n’est pas indifférente), la fouler du pied gauche ? Son insolence n’aurait pas été assez hideuse, assez effrénée, s’il se fût borné à juger en brodequins un consulaire plaidant pour sa vie, et s’il n’eût sur la face d’un sénateur appuyé les clous de sa chaussure.

XIII. Ô insolence d’une haute fortune ! Ô stupide démence ! Qu’ il est doux de ne rien recevoir de toi ! comme tout bienfait de ta part se change en outrage ! Quel charme tu trouves dans tous les excès ! et combien toutes ces façons te donnent mauvaise grâce ! plus tu veux t’exhausser, plus ta taille paraît petite ; et tu nous fais bien voir que tu ne connais pas ces biens dont tu parais si gonflé. Tout ce que tu donnes, tu le gâtes. Mais je veux te demander ce qui te fait porter la tête si haut et changer de physionomie et de maintien, au point qu’on dirait que tu as un masque plutôt qu’un visage ? Ils sont doux, les bienfaits qui se présentent sous les dehors de la bienveillance, de l’aménité, de la sérénité, et quand celui qui les répand ne s’élève pas au-dessus de moi de toute sa hauteur, mais se montre toujours affable, qu’il descend à mon niveau, qu’il dépouille ses dons de tout faste, qu’il épie le moment favorable, et paraît avoir attendu, pour m’obliger, l’occasion plutôt que l’urgence de mes besoins. En un mot, afin d’engager ces importants à ne pas perdre leurs bienfaits par trop d’arrogance, prouvons-leur que tout le fracas qui accompagne leurs dons n’en augmente pas plus la valeur, qui il ne les fait paraître eux-mêmes, plus grands ; l’orgueil n’est qu’une fausse grandeur, et fait haïr même ce qui est aimable.

XIV. Il est des choses nuisibles à ceux qui les obtiennent : ici ce n’est pas le don, mais le refus, qui est un bienfait. Nous pèserons donc l’intérêt plutôt que la volonté des demandeurs : car on désire souvent des choses préjudiciables, et l’on ne discerne pas combien elles sont nuisibles, tant que la passion offusque le jugement ; mais lorsque le désir s’est apaisé, lorsque l’emportement d’une âme ardente et indocile s’est enfin calmé, on déteste les pernicieux auteurs de ces funestes présents. Comme nous refusons l’eau froide aux malades, le poignard aux affligés qui ont pris en haine leur propre vie, et aux amants tout ce que leur désespoir pourrait tourner contre eux-mêmes ; ainsi les choses nuisibles, quoiqu’on nous les demande avec instance, avec humilité, quelquefois même en implorant notre pitié, nous persisterons à ne pas les accorder. Il faut considérer également le commencement et la fin de nos bienfaits, et donner ce qu’on sera heureux non seulement de recevoir, mais encore d’avoir reçu.

Bien des gens disent : « Je sais que cela ne lui sera pas profitable ; mais que faire ? Il insiste ; je ne puis résister à ses prières : c’est son affaire ; c’est à lui, et non à moi, qu’il devra s’en prendre. » Vous êtes dans l’erreur : il se plaindra de vous, et même à juste titre, lorsqu’il aura recouvré son bon sens, lorsque la fièvre qui agitait son âme se sera calmée. Comment ne haïrait-il pas celui qui a facilité sa ruine ou son péril ? Se rendre à des voeux funestes à ceux qui les forment, c’est une bonté cruelle. De même que c’est une fort belle action de sauver un homme malgré lui, et quoiqu’il ne veuille pas être sauvé ; de même, accorder une faveur funeste, c’est de la haine flatteuse et affable. Que nos bienfaits deviennent de plus en plus chers par l’usage, et ne tournent jamais à mal. Je ne donnerai pas de l’argent à un homme qui veut, à ma connaissance, en faire le prix de l’adultère, afin de ne point partager avec lui la honte du fait ou de l’intention. Si j’en ai le pouvoir, je le dissuaderai de ce crime ; sinon, je ne l’y aiderai point. Soit que la colère l’emporte hors du droit chemin, soit qu’une fougue ambitieuse l’éloigne de la prudence, je ne lui donnerai pas sujet de dire quelque jour de moi : son amitié m’a perdu. Il n’existe souvent aucune différence entre les dons de nos amis et les voeux de nos ennemis. Le mal que ceux-ci nous désirent, les autres, par une indulgence mal placée, nous y jettent, nous y préparent. Et quoi de plus honteux que de ne mettre, ce qui arrive trop souvent, aucune différence entre la haine et le bienfait ?

XV. Ne donnons jamais rien aux dépens de notre honneur. La première loi de l’amitié, c’est l’égalité entre amis : il faut donc consulter l’intérêt de chacun. J’assisterai cet homme dans l’indigence, mais sans m’y plonger moi-même ; je lui sauverai la vie, mais sans exposer la mienne, à moins que ce sacrifice ne soit la rançon d’un grand homme ou le prix d’un noble dévouement. En un mot, je ne donnerai jamais ce que j’aurais honte d’exiger. Je n’exagérerai point un service médiocre, mais je souffrirai qu’on estime mes bienfaits au dessous de leur valeur : car, si mettre en ligne de compte le bien que l’on a fait, c’est en perdre tout le mérite, de même, en faisant montre de ce que l’on donne, ce n’est pas le faire valoir, c’est le reprocher. On doit aussi consulter ses moyens et ses forces, afin de ne faire ni plus ni moins qu’on ne peut. Il faut, en outre, apprécier la personne à qui l’on donne : il est des bienfaits trop minces pour venir d’un homme considérable ; d’autres sont trop considérables pour la personne à qui on les offre. Il faut donc mettre en parallèle ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, les peser avec le bienfait dans une juste balance, et voir si le présent est trop lourd ou trop léger pour celui qui donne, et si celui à qui vous le faites serait homme à le dédaigner ou à le refuser.

XVI. Alexandre, cet insensé qui n’avait jamais que des pensées gigantesques, faisait présent d’une ville à quelqu’un.

Celui-ci, sachant s’apprécier, et voulant éviter l’odieux d’un pareil don, allégua qu’il ne convenait point à sa fortune. « Je ne cherche pas, répondit Alexandre, ce qu’il te convient de recevoir, mais ce qu’il me convient de donner. » Le mot paraît sublime et royal ; je n’y vois qu’une grande sottise. Il n’y a pas, en effet, de convenance absolue entre tel homme et tel présent ; il faut considérer la chose, la personne, le temps, la cause, le lieu et les autres circonstances, pour déterminer la nature de l’action.

Monstre gonflé d’orgueil ! S’il ne lui convient pas de recevoir ce don, il ne te convient pas de le faire. On doit proportionner les dignités aux personnes, et, la vertu consistant toujours dans la modération, l’excès n’est pas moins blâmable que le défaut. Je veux que ton pouvoir s’étende jusque-là ; la fortune t’avait porté assez haut, pour que tes présents fussent des villes ; mais qu’il eût été plus grand et plus noble de ne pas prendre ces villes que de les distribuer en forme de cadeau ! Et cependant il peut se trouver quelqu’un de trop petit, pour qu’on lui jette dans les bras une cité.

XVII. Un cynique demanda un talent à Antigone : « C’est plus que ne doit demander un cynique, » répondit le prince. Ainsi refusé, l’autre demanda un denier : « C’est trop peu pour un roi. » Honteuse subtilité ! c’était un subterfuge, afin de ne rien accorder : pour le denier, Antigone n’envisagea que la grandeur royale ; pour le talent, que la bassesse du cynique ; tandis qu’il pouvait à la fois accorder le denier au cynique, et donner le talent comme roi. En admettant qu’il y eût des présents trop considérables pour un cynique, il n’est don si petit que la bienveillance d’un roi ne puisse honorablement accorder. Si vous voulez savoir mon avis, j’approuve le refus d’Antigone : car c’est une chose intolérable que de demander de l’argent, alors qu’on le méprise. Vous avez crié : haine aux richesses ! telle a été votre profession de foi. Vous avez adopté ce rôle, il faut vous en acquitter. Quelle injustice, de vouloir acquérir des richesses en faisant gloire de la pauvreté ! Il ne faut donc pas moins songer à ce qu’on se doit à soi-même, qu’à celui qu’on va obliger. Je veux user ici d’une comparaison familière à Chrysippe, notre maître ; elle est tirée du jeu de paume. Si la balle tombe, ce ne peut être que par la faute de celui qui la jette ou de celui qui la reçoit. Elle conserve sa direction, tant que, renvoyée d’un joueur à l’autre, elle est lancée et reçue avec une adresse égale ; mais il faut qu’un bon joueur proportionne son coup à la taille plus ou moins élevée de son adversaire. Il en est de même pour les bienfaits : s’ils ne sont pas proportionnés à la personne qui donne et à celle qui reçoit, n’espérez pas les voir convenablement sortir des mains de l’une pour arriver dans celles de l’autre. Si nous avons affaire à un joueur habile et exercé, nous lancerons la balle avec assurance, car elle trouvera toujours, de quelque part qu’elle lui parvienne, une main prompte et adroite pour la renvoyer. Si c’est à un joueur maladroit, nous ne la lancerons plus avec la même raideur, mais en amortissant nos coups ; et la balle, moins rapide, viendra mollement chercher une main novice. On doit en agir de même pour les bienfaits. Il est des gens à qui il faut donner des leçons ; et s’ils font des efforts, s’ils montrent de la confiance et de la bonne volonté, ne leur en demandons pas davantage. Mais le plus souvent nous ne faisons que des ingrats, et nous les encourageons à l’aise, comme s’il n’y avait de bienfaits signalés que ceux qu’on n’a pu reconnaître. En cela, nous ressemblons à ces joueurs malins qui cherchent à faire rire de leur adversaire, au détriment du jeu, qui ne peut se prolonger que par le bon accord.

Il est des gens d’un si mauvais naturel, qu’ils aiment mieux perdre le fruit de leurs bienfaits, que de paraître en être payés : gens orgueilleux et exigeants ! Combien n’est-il pas plus juste et plus humain de laisser son rôle à l’obligé, et de l’encourager pour aider la reconnaissance, d’interpréter tout avec bienveillance, d’accueillir ses remerciements comme le paiement de la dette, et de donner à celui qu’on a lié par ses dons la facilité de se dégager ! On accorde peu d’estime au prêteur à usure, soit qu’il exige sa dette avec dureté, soit que, pour en retarder le paiement, il fasse naître des difficultés et des délais : de même, il n’est pas moins essentiel d’accepter le retour de ses bienfaits, que de ne pas l’exiger. L’homme bienfaisant donne facilement et n’exige rien ; il est charmé quand on s’acquitte : après avoir oublié de bonne foi ce qu’il avait donné, il en reçoit le paiement comme un bienfait.

XVIII. Quelques-uns non seulement donnent, mais reçoivent avec orgueil ; c’est un travers qu’il faut éviter. Me voici arrivé à la seconde partie de mon sujet, et je vais exposer la manière dont il faut se conduire en recevant des bienfaits. Tout devoir réciproque exige autant d’une part que de l’autre. Après avoir examiné ce que doit être un père, il nous reste à déterminer avec non moins de soin ce que doit être un fils. Le mari a des devoirs, l’épouse n’en a pas de moindres. Toutes ces relations rendent en proportion de ce qu’elles imposent, et veulent une règle commune, laquelle, dit Hécaton, est difficile, car l’honnête et tout ce qui en approche est sur un sommet escarpé.

Faire le bien ne suffit pas, si l’on ne prend pour règle la raison : c’est elle qui doit nous guider durant tout notre chemin ; nos actions, les plus petites comme les plus grandes, doivent être régies par ses conseils : selon qu’elle avise, donnons. Or, la raison nous dira tout d’abord qu’il ne faut pas recevoir de tout le monde. De qui recevrons-nous donc ? En deux mots je vais vous répondre : de ceux à qui nous voudrions avoir donné. Et ne croyez pas qu’il faille apporter moins de scrupule dans le choix du bienfaiteur que dans celui de l’obligé : car, n’en résultât-il aucun autre inconvénient (et il en résulte bien d’autres), c’est un tourment très pénible que d’être redevable envers une personne dont on ne voudrait pas être l’obligé. Au contraire, il est très doux d’avoir reçu un bienfait de celui que vous aimeriez même après une offense, quand, sous d’autres rapports, il a su vous rendre son amitié douce et légitime ; mais, pour un homme honnête et réservé, c’est le comble du malheur, d’être contraint d’aimer celui qu’il ne prend pas plaisir à aimer.

Est-il besoin de répéter encore que je ne parle point des sages qui veulent tout ce qu’ils doivent, qui sont maîtres de leur âme, qui s’imposent à leur gré des lois et savent les observer ? non, je parle toujours des hommes imparfaits, qui aiment la vertu, mais dont souvent les passions n’obéissent qu’en résistant.

Il faut donc choisir celui dont on recevra un bienfait, et choisir même plus soigneusement un bienfaiteur qu’un créancier. Car à celui-ci je rendrai la somme que j’aurai reçue, et, le remboursement fait, je serai quitte et libéré. Mais à l’autre il faut davantage, et, quoique j’aie acquitté la dette de la reconnaissance, l’obligation n’est pas détruite. Après avoir rendu, je dois encore ; il faut recommencer. La raison m’avertit de ne point accorder mon amitié à celui qui en est indigne : or, les bienfaits établissent des droits sacrés, d’où l’amitié prend naissance. « Mais, dira-t-on, je ne suis pas toujours libre de dire : Je n’accepte point ; il faut quelquefois recevoir un bienfait malgré soi. Un tyran cruel, irritable, me fait un présent : si je le dédaigne, il s’offense ; n’accepterai-je pas ? Mettez sur la même ligne le brigand, le pirate, et le roi qui porte un coeur de brigand et de pirate. Que faire ? je le trouve indigne de m’obliger ».

Lorsque je vous dis de choisir votre bienfaiteur, j’excepte la force majeure et la crainte : en leur présence, plus de choix possible. Si vous êtes en liberté, si vous avez la faculté de dire oui ou non, pesez en vous-même les circonstances. Si la nécessité vous ôte le choix, persuadez-vous bien que vous ne recevez pas, mais que vous obéissez : nul ne doit de reconnaissance pour un don qu’il n’a pas été libre de refuser. Voulez-vous savoir si j’accepte ? permettez-moi le refus. Cependant il vous a donné la vie ; peu importe le don, si la volonté de l’un n’est pas aussi libre que celle de l’autre. De ce que vous m’avez sauvé, il ne s’ensuit pas que vous soyez mon sauveur. Le poison quelquefois a guéri un malade : on ne compte pas, pour cela, le poison parmi les remèdes salutaires. Certaines choses servent, et n’obligent pas.

XIX. Un homme, en voulant tuer un tyran, lui perça un abcès : le tyran dut-il remercier celui qui, en voulant lui nuire, accomplit une opération salutaire qui avait effrayé l’art des médecins ? Vous voyez donc que l’action en elle-même n’a aucune importance, et que je ne puis pas regarder comme un bienfaiteur celui qui m’a fait du bien en me voulant du mal : le bienfait vient du hasard ; le mal vient de l’homme.

Nous avons vu dans l’amphithéâtre un lion reconnaître son ancien maître parmi les bestiaires, et le protéger contre la fureur des autres bêtes. Appellerons-nous bienfait. cette assistance d’un animal féroce ? Non sans doute, parce que ce lion n’a pu avoir ni la volonté ni l’intelligence du bienfait. A la place de la bête féroce, mettez le tyran : tous deux ont donné la vie ; ni l’un ni l’autre n’ont fait le bien, parce qu’il n’y a point de bienfait quand on est forcé de recevoir, et quand on est dans la nécessité de devoir à qui l’on ne veut point. Commencez par me rendre mon libre arbitre ; ensuite viendra le bienfait.

XX. On doute que M. Brutus dût recevoir la vie des mains de Jules César, qu’il jugeait digne de mort. Quant à ses motifs pour tuer le dictateur, nous en parlerons une autre fois. Brutus, qui d’ailleurs fut un grand homme, me semble avoir commis une erreur palpable, et tenu une conduite peu conforme aux principes du stoïcisme, soit en redoutant le nom de roi, lorsque le meilleur des gouvernements est celui d’un roi juste ; soit en croyant au retour de la liberté, lorsque de si grands avantages étaient attachés à l’empire et à la servitude ; soit en s’imaginant que l’État pouvait recouvrer son ancienne constitution, après avoir perdu ses anciennes moeurs, et en espérant voir l’égalité des droits et les lois respectées là où il avait vu tant de milliers d’hommes combattre, non pour la liberté, mais pour le choix d’un maître. Et comment put-il oublier la nature de l’homme et l’état de son pays, au point de croire qu’après la mort d’un tyran, il en manquerait un autre qui voudrait la même chose, quand il s’était trouvé un Tarquin après tant de rois tués par le fer et par la foudre ? Mais il dut recevoir la vie, et cependant ne pas honorer comme un père l’homme qui, par la violence, avait acquis le pouvoir de conférer ce bienfait. Car ce n’était pas le sauver, que de ne pas le tuer. Il ne lui accorda pas un bienfait, mais il l’affranchit de la mort.

XXI. On peut, avec plus de raison, examiner ce point : que doit faire un prisonnier de guerre qui se voit offrir sa rançon par un homme qui a prostitué son corps et souillé sa bouche par d’infâmes débauches ? Me laisserai-je sauver par un être si impur ? et quand il m’aura rendu à la liberté, quelle reconnaissance pourrai-je lui témoigner ? Vivrai-je avec un impudique ? ne vivrai-je pas avec mon libérateur ? Je vais, à cet égard, exposer mon opinion. Je puis d’un tel homme recevoir un argent auquel est attaché le salut de mon existence ; mais je le recevrai comme un prêt, et non comme un bienfait. Je lui rendrai son argent, et même, si l’occasion se présente de le tirer d’un péril, je le sauverai ; mais de l’amitié, qui suppose la conformité de sentiments, je me garderai bien de lui en accorder ; je ne le regarderai point comme un libérateur, mais comme un usurier à qui je dois rendre ce que j’ai reçu. Il est tel homme digne d’être mon bienfaiteur, mais qui va se nuire pour m’obliger. Je ne dois point recevoir de lui, par la raison même que je le vois prêt à risquer pour moi sa fortune et sa vie. Il veut me défendre dans un procès capital ; mais la protection qu’il m’accorde lui attirera l’inimitié du prince. C’est moi qui serais son ennemi, si, lorsqu’il veut s’exposer au péril pour moi, je ne préférais, ce qui est plus simple, y être exposé sans lui.

Ridicule et frivole est l’exemple qu’Hécaton cite à ce propos : Arcésilas refusa l’argent que lui offrait un fils de famille, de peur d’offenser un père avare. Qu’y a-t-il donc là de si louable ? il ne voulut pas être recéleur d’un vol ? il ne voulut point accepter ce qu’il aurait fallu restituer ? Belle modération, de ne pas accepter le bien d’autrui !

S’il nous faut un exemple d’un généreux désintéressement, citons celui de Julius Grécinus, que Caligula fit mourir, uniquement parce qu’il avait plus de vertu qu’il ne peut convenir à un tyran. Grécinus rassemblait l’argent que ses amis lui offraient à l’envi pour la célébration des jeux ; mais il refusa d’accepter une grosse somme que lui envoyait Fabius Persicus. Ses amis, considérant plus le don que le donnant, lui reprochaient ce refus : « Comment, leur dit-il, vous voulez que je reçoive un bienfait d’un homme de qui je ne voudrais pas accepter une santé à table ! » Et comme le consulaire Rebilus, homme non moins taré, lui offrait une somme encore plus considérable, et le pressait de l’accepter : « Excusez-moi, lui dit Julius Grécinus, j’ai déjà refusé Persicus. » Serait-on plus scrupuleux dans le choix d’un sénateur, que Grécinus dans le choix d’un bienfaiteur.

XXII. Quand nous avons jugé convenable de recevoir, recevons gaiement ; montrons notre satisfaction ; qu’elle soit évidente aux yeux de notre bienfaiteur, pour qu’il commence dès lors à recueillir le fruit de son bienfait. Car c’est un bonheur, de voir son ami heureux ; c’en est un plus grand encore, lorsqu’on en est la cause. Que notre reconnaissance éclate avec effusion, non seulement en sa présence, mais en tous lieux. Celui qui a reçu de bonne grâce un bienfait a déjà fait son premier paiement.

XXIII. Il est des hommes qui ne veulent être obligés qu’en secret : ils évitent tout témoin, tout confident des obligations qu’ils contractent : défiez-vous de leurs intentions. Si le bienfaiteur ne doit divulguer ses bienfaits qu’autant qu’il plaît à l’obligé, celui-ci doit les proclamer à la face de tous. Avez-vous honte de devoir ? n’acceptez point. D’autres n’expriment leur reconnaissance que furtivement, dans un coin, à l’oreille. Ce n’est point là de la modestie, c’est une manière de renier le bienfait. On est ingrat, quand on cherche l’absence de témoins pour rendre grâces. Il est des gens qui, dans les engagements qu’ils contractent, ne veulent ni énonciation des noms, ni entremetteurs, ni témoins, ni contrat : voilà précisément la conduite de ceux qui prennent toutes les précautions possibles pour envelopper de mystère les services qui leur sont rendus. Ils craignent de leur donner de l’éclat, afin de paraître devoir leur fortune à leur propre mérite, plutôt qu’à l’assistance d’autrui. Ils sont peu assidus à rendre leurs devoirs à ceux auxquels ils doivent la vie ou leur avancement ; et, afin de n’être pas pris pour des clients, ils se résignent à l’inconvénient plus grave de passer pour ingrats.

XXIV. D’autres disent beaucoup de mal de ceux qui leur ont fait le plus de bien. Il est moins dangereux d’offenser certains hommes, que de les obliger : ils cherchent, par la haine, à prouver qu’ils ne doivent rien. Or, rien n’est plus essentiel, que de conserver le souvenir des bienfaits, et de le renouveler en son esprit ; car on ne saurait être reconnaissant, si l’on ne se souvient pas, et le souvenir est déjà de la reconnaissance. En recevant, il ne faut pas faire le difficile ; il ne faut pas non plus se montrer humble et rampant. Si l’on reçoit sans empressement, tout bienfait, dans sa nouveauté, étant nécessairement agréable, que fera-t-on quand la jouissance qu’il procure d’abord sera émoussée ? Celui-ci accepte dédaigneusement, et comme s’il disait : « Je n’ai pas besoin ; mais, puisque vous le voulez absolument, je me rends à vos désirs. » Cet autre reçoit avec si peu d’attention, qu’on doute qu’il se soit aperçu du service ; un troisième desserre à peine les dents, et se montre ainsi plus ingrat que s’il ne disait rien. Il faut parler ; il faut proportionner nos remercîments au bienfait, et ajouter : « Vous avez obligé plus de gens que vous ne pensez. » Car il n’est personne qui n’aime à voir s’étendre le résultat d’un service rendu. « Vous ne savez pas tout ce que vous avez fait pour moi ; mais je ne dois pas vous le laisser ignorer, c’est plus que vous ne croyez. » On est reconnaissant, lorsqu’on exagère l’obligation qu’on peut avoir : « Je ne pourrai jamais m’acquitter envers vous ; mais je ne cesserai de déclarer partout que je ne puis m’acquitter. »

XXV. Furnius ne gagna jamais tant le coeur d’Auguste, et ne le rendit par la suite facile à ses demandes, que par ces paroles, quand il obtint la grâce de son père qui avait suivi le parti d’Antoine : « César, je n’ai qu’un seul tort à vous reprocher ; vous m’avez condamné à vivre et à mourir ingrat. » En effet, quoi de plus digne d’un coeur reconnaissant, que de ne pas être satisfait de sa reconnaissance, et que de croire impossible d’égaler jamais un bienfait ? Faisons en sorte, par de telles paroles ou d’autres semblables, que notre gratitude ne reste point cachée, mais qu’elle se montre et qu’elle éclate au grand jour. Et même, à défaut de paroles ; quand nous sommes affectés comme nous devons l’être, que nos sentiments se peignent sur notre visage. Celui qui doit être reconnaissant, dès l’instant même qu’il reçoit le bienfait, songe à s’acquitter. Il ressemble, d’après Chrysippe, à un concurrent disposé à disputer le prix de la course ; renfermé dans la barrière, mais tout prêt à partir, il n’attend que le signal pour s’élancer. Il lui faut une grande agilité, de grands efforts, pour atteindre celui qui l’a devancé.

XXVI. Voyons maintenant ce qui fait surtout les ingrats. C’est la trop bonne opinion qu’on a de soi, et ce vice inné dans l’homme, qui consiste dans l’admiration de nous-mêmes et de tout ce qui tient à nous ; c’est la convoitise, c’est l’envie. Commençons par le premier point. Chacun se juge avec une indulgente partialité : ainsi l’on croit avoir tout mérité ; on reçoit un bienfait comme une dette ; on ne se croit jamais apprécié à sa juste valeur. « Il m’a donné cela ; mais après combien de temps ! après combien de peines ! que j’aurais obtenu bien plus, si je m’étais attaché à tel ou tel autre, ou si je m’étais fait valoir ! je ne m’y attendais pas. On m’a confondu dans la foule : on m’a donc jugé digne de si peu de chose ! Il aurait été plus poli de m’oublier entièrement ».

XXVII. L’augure Cn. Lentulus, l’homme le plus riche que l’on eût connu, avant que des affranchis le fissent passer pour pauvre, vit dans ses coffres jusqu’à quatre cent millions de sesterces. (Il vit, c’est le mot propre ; car il se contenta de les voir.) Esprit mince, coeur rétréci, malgré son excessive avarice, il lâchait plutôt un écu qu’une parole, tant il était pauvre de langage ! Il devait toute sa fortune au divin Auguste, à qui il n’avait apporté qu’une pauvreté surchargée du poids d’un grand nom ; et pourtant, devenu le premier de Rome en crédit et en richesses, souvent il osait se plaindre d’Auguste, disant qu’il l’avait enlevé à ses études. « Tout ce que j’ai pu obtenir, disait-il, ne m’a pas dédommagé de ce que j’ai perdu en renonçant à l’éloquence. » Et cependant c’était une obligation de plus qu’il avait à Auguste, de l’avoir préservé du ridicule et d’un travail en pure perte.

La cupidité est incompatible avec la reconnaissance ; jamais à un espoir insatiable les dons ne peuvent suffire. Plus on obtient, plus on désire ; et l’avarice n’est jamais plus ardente, qu’assise sur des monceaux d’or : c’est comme une flamme qui a d’autant plus de force, qu’elle s’élance d’un plus vaste embrasement.

De même l’ambition ne permet pas de se reposer dans un degré d’honneurs dont, en d’autres temps, le désir eût été une folie. Personne ne se dit content du tribunat ; on se plaint, si l’on n’arrive à la préture ; et la préture n’est comptée pour rien, si elle n’est suivie du consulat ; enfin le consulat ne comble pas les voeux, s’il n’est déféré qu’une fois. L’ambition s’élance toujours en avant ; elle est insensible aux avantages acquis, parce qu’elle regarde toujours, non le point de départ, mais le but où elle tend.

XXVIII. Mais les maux qu’elle nous cause le cèdent aux tourments de l’envie, dont la voix importune ne cesse de nous troubler par ses comparaisons. Il a fait cela pour moi ; mais il a donné plus à celui-ci, et plus tôt à celui-là. Enfin l’envie ne plaide la cause de personne, et, à l’exclusion de tout le monde, elle n’a de bon vouloir que pour elle-même. N’est-il pas plus modeste et plus prudent de relever le bienfait qu’on a reçu, et de reconnaître que nul n’est autant estimé par les autres que par soi ? J’aurais dû recevoir davantage ; mais il n’était pas aisé pour lui de donner plus ; sa libéralité devait s’étendre sur plusieurs. C’est un commencement ; soyons satisfaits, et par notre gratitude excitons sa bienveillance. Il a fait peu, il fera plus souvent ; il a préféré un tel à moi, il m’a préféré à bien d’autres. Cet homme ne m’égale ni pour le mérite, ni pour les services rendus ; soit ; mais il a trouvé le secret de plaire. En me plaignant, je ne me montrerai pas digne de plus grands bienfaits ; mais peu digne de ceux que j’ai reçus. On a donné davantage à ces hommes décriés ; qu’importe ? la Fortune a-t-elle des yeux ? Tous les jours nous nous plaignons du bonheur des méchants ; souvent la grêle, passant à côté du champ d’un scélérat, écrase la moisson des hommes les plus vertueux. Chacun subit sa destinée en amitié comme dans tout le reste. Nul service n’est si complet, que la malice ne puisse y trouver à redire ; si petit, qu’une interprétation bienveillante ne puisse le relever. Nous aurons toujours des sujets de plainte, si nous regardons les bienfaits du mauvais côté.

XXIX. Voyez avec quelle injustice sont appréciés les présents des dieux, quelquefois même par ceux qui font profession de sagesse. Ils se plaignent de ce que l’homme n’a pas la grosseur de l’éléphant, l’agilité du cerf, la légèreté de l’oiseau, la force redoutable des taureaux ; de ce que la peau des buffles est plus épaisse que la nôtre, le poil du daim plus beau, celui de l’ours plus fourré, celui du castor plus fin ; de ce que les chiens nous surpassent par la subtilité de leur odorat, les aigles par leur vue perçante, les corbeaux par leur longévité, une foule d’animaux par leur aptitude à nager. Et quoique certaines qualités soient incompatibles dans le même individu, telles que la vitesse et la force, ils font un crime à la nature de n’avoir pas réuni dans l’homme des avantages qui s’excluent réciproquement.

Ils accusent les dieux de négligence envers le genre humain, pour ne lui avoir pas donné une santé inaltérable, une force invincible, et la science de l’avenir. Peu s’en faut même que, dans leur sacrilège impudence, ils ne maudissent la nature, parce que nous sommes inférieurs aux dieux, et que nous ne marchons pas leurs égaux. Combien ne vaut-il pas mieux revenir à la contemplation de tant de bienfaits signalés, et leur rendre grâces de nous avoir, dans ce magnifique domicile du monde, cédé la seconde place avec l’empire sur les choses terrestres !

Peut-on ainsi nous comparer à ces animaux qui sont placés sous notre dépendance ? Tout ce qui nous a été refusé, nous ne pouvions l’avoir. Or, qui que tu sois, injuste appréciateur de la condition de l’homme, songe à tout ce que nous avons reçu du père des hommes. Combien d’animaux plus forts que nous nous soumettons à notre joug, et combien de plus agiles nous savons atteindre ! songe enfin qu’il n’est rien de mortel qui ne soit placé sous la puissance de l’homme. Combien de qualités précieuses n’a-t-il pas en partage ! combien d’arts ! Et cette âme dont l’activité pénètre partout, plus rapide dans son essor que les astres, dont elle devance de tant de siècles les révolutions futures ! Considère enfin toutes ces productions, tous ces trésors, toutes ces richesses accumulées les unes sur les autres. Parcours toute la chaîne des êtres, et tu n’en trouveras pas un seul contre lequel, à tout prendre, tu voulusses te changer ; oui, tu seras obligé de choisir dans chaque espèce les qualités que tu voudrais posséder ! Alors pesant avec équité les bontés de la nature, tu ne pourras t’empêcher de convenir que l’homme a été l’objet de sa prédilection. Oui, nous avons toujours été chéris des dieux immortels, et nous le sommes encore. Et quel plus grand honneur pouvaient-ils nous accorder ? ils nous ont placés immédiatement après eux : les dieux ont beaucoup fait pour nous, notre nature ne comportant pas davantage.

XXX. Cette digression, mon cher Liberalis, m’a paru nécessaire, et parce qu’il fallait parler un peu des plus grands bienfaits en parlant des moindres, et parce que, de l’ingratitude envers les dieux provient l’audace de cet exécrable vice envers les hommes. Car, envers qui sera-t-on reconnaissant, quel service trouvera-t-on considérable et digne de retour, si l’on méprise les bienfaits du ciel ? à qui se croira-t-on redevable de son salut, de sa vie, si l’on prétend n’avoir pas reçu des dieux l’existence qu’on leur demande tous les jours ? Ainsi, quiconque enseigne la reconnaissance, plaide la cause des hommes et celle des dieux, de ces dieux qui, n’ayant besoin de rien, et hors de la sphère des désirs, peuvent néanmoins recevoir l’hommage de notre reconnaissance. Qu’une âme ingrate n’aille pas s’excuser sur la faiblesse ou l’indigence ; qu’on ne dise pas « Que faire, et comment m’y prendre ? comment puis-je, à des êtres supérieurs, maîtres de la nature, montrer de la reconnaissance ? » En montrer est très facile, sans dépense, si vous être avare, sans fatigue, si vous êtes indolent. A l’instant où l’on vous oblige, vous êtes, si vous le voulez, quitte, quel que soit le bienfaiteur : recevez de bon coeur, et vous avez rendu.

XXXI. De tous les paradoxes de la secte stoïque, voici, à mon sens, le moins étonnant et le moins contestable : recevoir de bon coeur un bienfait, c’est le rendre. Car, comme nous rapportons tout à l’intention, tenons pour fait tout ce qu’un homme a voulu faire ; et de même que la piété, la bonne foi, la justice, toutes les vertus, en un mot, sont parfaites en soi, quoiqu’il ne leur ait pas été permis de se manifester extérieurement, de même un homme est pleinement reconnaissant par la seule intention.

Toutes les fois qu’on vient à bout de ce qu’on se proposait, on recueille le fruit de ses soins. Or, le bienfaiteur, que se propose-t-il ? l’utilité de celui qu’il oblige, et sa propre satisfaction. Si donc il a réussi dans ce qu’il se proposait, si mon coeur est pénétré de sa bienveillance et partage sa satisfaction, mon bienfaiteur a obtenu ce qu’il désirait ; car il ne demandait rien en retour de ses dons : autrement, ce n’eût pas été un bienfait, mais un trafic.

On a fait une heureuse navigation, lorsqu’on touche au port désiré. Ma main a tiré juste, lorsque le trait lancé par moi a frappé le but. Celui qui fait du bien veut seulement qu’on y soit sensible ; il a tout ce qu’il voulait, si le bienfait est reçu avec joie. Mais il espérait quelque profit : alors plus de bienfait, puisque le caractère du bienfait est de n’attendre aucun retour. Si, en recevant, je suis entré dans les sentiments de celui qui donnait, je ne lui dois plus rien : autrement, bien misérable serait la condition de la plus belle des vertus. Pour être reconnaissant, on me renvoie à la Fortune. Si je ne puis m’acquitter malgré elle, l’intention doit suffire à l’intention. Quoi donc ? Ne ferai-je pas tous mes efforts pour m’acquitter ? Ne chercherai-je pas le moment et l’occasion ? Ne désirerai-je pas combler de richesses celui qui m’a fait part des siennes ? Assurément ; mais le bienfait vient de mauvaise source, si l’on ne peut s’acquitter, même les mains vides.

XXXII. Celui qui a reçu un bienfait a beau l’avoir accepté du meilleur coeur, il n’a pas rempli son devoir tout entier ; il lui reste encore l’obligation de s’acquitter. Ainsi, en jouant à la paume, c’est quelque chose de recevoir la balle avec art et adresse ; mais on ne donne le titre d’habile joueur qu’à celui qui renvoie avec dextérité et sur le coup la balle qu’il a reçue. La comparaison n’est pas juste : pourquoi ? Parce qu’ici on loue l’agilité du corps, la souplesse, et non la disposition de l’âme : or, on doit donner un entier développement à toute action soumise au jugement des yeux. Et cependant je ne refuserai pas le nom d’habile joueur à celui qui a reçu la balle convenablement, s’il n’a pas dépendu de lui de la renvoyer.

Mais, poursuit-on, quoiqu’il ne manque rien à l’habileté du joueur, puisqu’il a rempli la moitié des conditions du jeu, et qu’il peut remplir l’autre moitié, le jeu n’en demeure pas moins incomplet ; car il consiste dans les allées et venues de la balle, alternativement reçue et renvoyée. Je ne pousse pas plus loin ma réfutation. Admettons qu’il en soit ainsi, et qu’il manque au jeu quelque chose, il ne manque rien au joueur de même, dans la question que nous traitons, il manque quelque chose au don, pour lequel on doit un équivalent, il ne manque rien à l’âme du bienfaiteur, qui a rencontré dans l’obligé une âme sympathisant avec la sienne ; et celui-ci, autant qu’il est en lui, a fait ce qu’il voulait.

XXXIII. On m’a fait du bien : je l’ai reçu de manière à contenter pleinement mon bienfaiteur. Il a obtenu ce qu’il désirait, et la seule chose qu’il désirât : je suis donc reconnaissant. Restent encore les services qu’il peut tirer de moi, et les complaisances qu’on est en droit d’attendre d’un homme reconnaissant ; mais ce n’est pas là le complément d’un devoir incomplet, c’est l’accessoire d’un devoir accompli. Phidias fait une statue : il faut en elle distinguer le fruit de l’art et la récompense de l’artiste : le fruit de l’art est d’avoir fait ce qu’il voulait faire ; la récompense de l’artiste est le profit qui lui en revient. Phidias a exécuté son oeuvre, quoiqu’elle ne soit pas vendue. Triple est le fruit qu’il en retire. Le premier est la conscience de son oeuvre achevée ; le second est la gloire ; le troisième est le profit, que doit lui assurer ou la reconnaissance, ou la vente, ou tout autre avantage. De même pour le bienfait : son premier fruit consiste dans la satisfaction intérieure ; on en jouit, quand le bienfait a produit l’impression qu’on voulait : le second est la gloire, le troisième est le retour dont le bienfait peut être suivi. Lors donc que le bienfait a été accepté avec une joie bienveillante, le bienfaiteur est déjà payé de reconnaissance, mais non pas de retour. Je ne dois donc que ce qui est en dehors du bienfait en lui-même ; je l’acquitterai en le recevant convenablement. .

XXXIV. Quoi donc ? dites-vous encore : celui qui n’a rien fait peut-il avoir rendu ? D’abord on a beaucoup fait en rendant bienveillance pour bienveillance, comme entre amis, et d’égal à égal ; ensuite un bienfait s’acquitte autrement qu’une dette. N’attendez pas que je vous montre un reçu : c’est une affaire entre les coeurs. Cette proposition, quoiqu’au premier aspect elle paraisse contraire à votre opinion, ne vous semblera pas étrange, si vous suivez mon raisonnement, et que vous vous souveniez qu’il existe plus de choses que de mots. Beaucoup de choses sont sans nom ; nous ne les désignons point par des termes spéciaux, mais par des métaphores. Nous disons le pied d’un homme, le pied d’un lit, le pied d’une voile, le pied d’un vers ; un chien de chasse, un chien de mer, le Chien, constellation. Comme les mots nous manquent pour donner un nom à chaque chose, toutes les fois qu’il est nécessaire, nous en empruntons un. Le courage est la vertu qui méprise les dangers réels, ou l’art de repousser les dangers, de les attendre, de les affronter. Nous appelons cependant courageux le gladiateur et le misérable esclave que la témérité pousse à mépriser la mort. L’économie est l’art d’éviter les dépenses superflues, ou celui de dépenser nos revenus avec modération ; nous appelons cependant très économe celui dont l’âme est sordide et rétrécie, quoiqu’il y ait une différence immense entre une juste mesure et une épargne excessive. Toutes ces choses diffèrent entre elles par leur essence ; mais la pauvreté du langage nous force d’employer le mot d’économie dans les deux cas, et de nommer courageux tant celui qui méprise avec raison les périls accidentels, que celui qui, sans raison, court au-devant du danger. De même le mot bienfait désigne, ainsi que nous l’avons dit, et une action bienfaisante et le don qui résulte de cette action, comme de l’argent, une maison, une robe prétexte. Le nom est le même pour l’une et l’autre chose ; mais le sens et la portée en sont très différents.

XXXV. Prêtez-moi donc attention, et vous reconnaîtrez bientôt que mon opinion ne s’éloigne en rien de la vôtre. Le bienfait qui consiste dans l’acte bienveillant, nous l’acquittons en le recevant avec une réciprocité de bienveillance ; l’autre bienfait, qui consiste dans un don réel, nous ne l’avons pas acquitté, mais nous avons l’intention de le faire. Nous avons satisfait à l’intention par l’intention ; nous devons encore la chose pour la chose. Ainsi, quoique nous disions que celui qui a reçu un bienfait de bon coeur s’est montré reconnaissant, nous ne lui prescrivons pas moins de rendre quelque chose de semblable à ce qu’il a obtenu.

Quelques-unes de nos assertions s’écartent des idées reçues ; mais elles y rentrent par un autre côté. Nous disons que le sage ne peut recevoir aucun mal ; et cependant celui qui l’aura frappé du poing n’en est pas moins condamné par nous comme coupable d’injure. Nous disons que l’insensé ne possède rien ; et cependant, qu’à cet insensé un larron enlève quelque chose, nous le condamnons pour vol. Nous disons que tous les insensés ont perdu la raison ; et cependant, loin de leur administrer de l’ellébore, nous laissons à ceux que nous qualifions de fous le droit de suffrage et celui de rendre la justice. De même, en avançant qu’un homme qui reçoit un bienfait de bon coeur s’en est acquitté, nous ne le laissons pas moins endetté, et toujours obligé de se libérer de nouveau, même après s’être acquitté. C’est là une exhortation à la reconnaissance, et non un désaveu du bienfait.

Ainsi, n’allons pas craindre de nous laisser accabler sous un fardeau intolérable. On m’a fait du bien ; on a défendu ma réputation ; on m’a délivré des haillons dont se couvrent les accusés ; on m’a rendu la vie et la liberté plus précieuse que la vie : quand viendra l’heureux jour où je pourrai manifester mes sentiments à mon bienfaiteur ? Il est arrivé, ce jour : c’est celui même où il vous a prouvé les siens. Acceptez le bienfait, acceptez-le avec empressement, avec la joie, non de le recevoir, mais de vous acquitter en restant encore redevable. Le sort ne peut vous ménager de plus grand péril que celui d’être ingrat. Je ne vous proposerai point de difficultés à vaincre ; n’allez pas vous décourager ; n’appréhendez pas de voir en perspective de grands efforts ou une longue servitude : avec moi point d’ajournement ; acquittez-vous sur-le-champ.

Jamais vous ne serez reconnaissant, si vous ne l’êtes au moment même. Que faire donc ? Je ne vous dis pas de prendre les armes ; mais peut-être le faudra-t-il. Je ne vous dis pas de traverser les mers ; mais peut-être serez-vous forcé de vous embarquer par un vent orageux. Voulez-vous vous acquitter d’un bienfait ? En le recevant de bon coeur, vous avez payé la dette de reconnaissance, non pas de manière à croire que vous êtes quitte, mais à être plus tranquille sur votre dette.

Notre source : Les bienfaits en libre accès sur le site remacle.org