La pensée économique néolibérale comme idéologie de la classe rentière

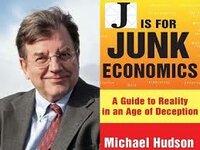

Michael Hudson (1939-) est un économiste, historien, anthropologue et analyste financier qui a travaillé à Wall Street et enseigné à l’Université de Harvard. Il est également président de l’Institut pour l’étude des tendances économiques à long terme (ISLET). Il a publié une dizaine de livres sur la politique commerciale, la finance internationale, l’histoire de la dette et l’histoire de la pensée économique.Pour l’anthropologue David Graeber et l’économiste Steve Keen, Michael Hudson est le grand penseur du néolibéralisme si bien que l’on ne peut comprendre le néo-libéralisme sans lire Michael Hudson. Voici présentés brièvement quatre points essentiels à la compréhension de son travail :

1. La science économique est une science politique qui ne peut pas être séparée des autres sciences sociales telles que l’anthropologie ou l’histoire.

2. L’objet de la science économique porte sur la définition de la rente (ou revenu de prédation) comme différence entre le prix et la valeur, c’est-à-dire entre la valeur de marché (prix) et le coût intrinsèque de production (valeur). Une rente dans l’économie classique est un revenu de prédation qui ne possède aucune contrepartie de coût de production nécessaire. Cela implique que la science économique ne peut pas être axiologiquement neutre puisqu’elle doit distinguer les activités productives et les activités prédatrices (qui ne sont pas productives). Hudson s’inscrit donc dans le sillage des économistes classiques (de R.Cantillon à K.Marx en passant par A.Smith) et des travaux plus contemporains sur la rente tels que ceux de T.Veblen, J. K. Galbraith ou encore J. Bessen.

3. Hudson a retenu de son expérience professionnelle d’analyste financier que c’est la création de monnaie, aujourd’hui réalisée essentiellement sous forme de dette, par les banques privées qui est le moteur de la politique économique. La science économique doit donc être fondée sur l’analyse de la monnaie et de sa création. L’histoire économique de la longue durée sur plusieurs millénaires est interprétée par Hudson comme une lutte de classes entre créanciers et débiteurs. C’est donc une lutte de classes pour l’appropriation des moyens de production de monnaie qui surdétermine la lutte de classes pour l’appropriation des moyens de production de biens et de services.

4. Le néolibéralisme n’est rien d’autre que l’idéologie économique de défense des intérêts de la classe rentière qui est à la fois financière, managériale et prédatrice. L’idéologie de la défense des intérêts de la classe rentière consiste à nier la distinction classique entre économie de prédation (ou de rente) et économie de production et à considérer ainsi que les revenus de prédation (qui sont improductifs) sont des revenus de production.

Pour plus de détails sur la carrière et le champ d’étude de Hudson, nous invitons le lecteur à se reporter à l’introduction de Killing the Host où Michael Hudson présente les principaux résultats de ses travaux sous forme autobiographique. Le lecteur trouvera une traduction française de cette introduction dans le journal du MAUSS.

Science des hypothèses : oxymore dans lequel le critère pour considérer une discipline comme scientifique est simplement de savoir si ses hypothèses sont logiquement cohérentes, pas nécessairement réalistes. Le résultat est généralement un raisonnement circulaire fondé sur des définitions tautologiques.

« En théorie, il n’y a pas de différence entre la théorie et la pratique. En pratique, il y en a une. » ’Yogi-ism’, attribué à Yogi Berra, parmi beaucoup d’autres.

Les avocats ont un dicton : « Quand les faits sont de ton côté, appuie toi sur les faits. Quand la loi est de ton côté, appuie toi sur la loi. Si tu n’as ni l’un ni l’autre, tape du poing sur la table. »

Bien sûr, taper du point ne suffit pas. L’astuce consiste à créer une hypothèse alternative pour détourner l’attention des faits et de la loi. En matière de science économique, la loi est la théorie, ses définitions de base et ses catégories conceptuelles. Les faits pertinents sont des statistiques retraçant l’évolution de la richesse et des revenus, et répondant à des questions telles que : qui est propriétaire de cette richesse, comment cette richesse est-elle obtenue et qui finit par devoir combien à qui.

Détourner l’attention de ces réalités statistiques est une forme de tromperie. C’est la raison d’être des experts. Dans les affaires judiciaires, chaque partie produit ses propres avocats, bardés de diplômes universitaires. Dans le domaine de la politique économique, les politiciens et les médias populaires réclament des experts primés pour donner l’apparence de respectabilité à des arguments tels que ceux portant sur la nécessité de réduire les impôts des riches, et sur les raisons pour lesquelles les gouvernements doivent déréglementer et céder le domaine public à des prédateurs de rentes.

Lorsque les faits ne sont pas en faveur de l’austérité, de la déréglementation et de l’inversion de la fiscalité progressive, les rédacteurs de manuels prétendent que la réalité n’est pas un critère de validité économique. Comme dans la critique littéraire, le principal critère d’excellence théorique de la discipline est la cohérence interne des hypothèses, et non la réalité. C’est ce qui rend la théorie du commerce international « pure », comme si la réalité était une impureté gâchant la beauté de la logique abstraite. L’effet - en fait, l’objectif - est de détourner l’attention du monde réel à un monde fictif fondé sur des « comme si ».

Économie versus sciences naturelles : la méthodologie du « comme si »

Les principaux manuels d’économie actuels transforment l’économie en une science factice en enseignant aux élèves que les hypothèses de base de la discipline ne doivent pas nécessairement être fondées sur la réalité. Le manuel emblématique de cet état de fait est Microeconomics de William Vickrey, président de longue date du Département des sciences économiques de l’Université Columbia, président de l’American Economic Association (1992-1993) et lauréat du prix Nobel d’économie en 1997. Le professeur Vickrey informe ses étudiants que la « théorie pure » ne doit pas être autre chose qu’une chaîne de tautologies :

« La théorie économique proprement dite n’est en réalité qu’un système de relations logiques entre certains ensembles d’hypothèses et les conclusions qui en découlent. Les propositions de la théorie économique sont dérivées par raisonnement logique de ces hypothèses de la même manière que les théorèmes de la géométrie sont dérivés des axiomes sur lesquels le système est construit.

La validité d’une théorie proprement dite ne dépend pas de sa correspondance ou de son absence de correspondance entre les hypothèses de la théorie ou ses conclusions et observations dans le monde réel. Une théorie en tant que système cohérent est valide si les conclusions découlent logiquement de ses prémisses, et le fait que ni les prémisses ni les conclusions ne correspondent à la réalité peut montrer que la théorie n’est pas très utile, mais ne l’invalide pas. Dans toute théorie pure, toutes les propositions sont essentiellement tautologiques, en ce sens que les résultats sont implicites dans les hypothèses retenues. » [1]

La théorie phlogistique de la combustion était logique et cohérente. Il en était de même pour l’astronomie ptolémaïque, dont les praticiens ont dessiné des modèles complexes d’un système solaire tournant autour de la terre plutôt que du soleil. L’astrologie, ancienne reine des sciences médiévales, est elle aussi très technique et mathématisée et, tout comme l’économie, elle traite des prévisions. Mais ces théories ont été construites sur de fausses hypothèses.

Pourquoi s’efforcer d’être logiquement cohérent si les hypothèses de travail et les axiomes sont erronés au départ ? La réponse est qu’il existe une méthode dans cette apparente folie. Comme dans la science-fiction, l’astuce consiste à convaincre les lecteurs de suspendre leur incrédulité face aux hypothèses proposées. Il est demandé au public d’envisager l’économie comme un univers dans lequel l’argent est soit dépensé pour la production de biens et services courants, soit épargné, mais non créé sous forme de prêts et de dettes à acheter ou à parier sur l’immobilier, les actions et les obligations. Il n’y a pas de bulle financière, de fraude hypothécaire indésirable ou de délit d’initié, et par conséquent aucun besoin d’assouplissement quantitatif. On demande aux étudiants de croire que les dettes ne tendent pas à dépasser les moyens de paiement et que toute perturbation de l’équilibre économique sera compensée par des réponses automatiques stabilisantes plutôt que par des mesures extérieures à l’économie de marché.

Pour croire que la croissance de la charge de la dette n’est pas un problème grave, nous devons quitter la planète Terre et envisager un univers parallèle dans lequel toutes les dettes peuvent être payées sans perturber les taux de change ou transférer de vastes pans d’actifs aux créanciers. Il est nécessaire de faire confiance aux modèles simplistes selon lesquels la modification de l’offre de monnaie conduira les taux d’intérêt à un niveau permettant de maintenir la croissance des créances de l’économie conformément à la capacité de payer tout en élargissant l’accession à la propriété.

En l’absence de portée et de mesure empiriques, les sciences économiques se transforment en une science factice d’un autre monde, fondée sur des hypothèses sans fondement historique. Les économistes traditionnels utilisent aujourd’hui un langage d’auto-félicitation qui caractérise la théorie « pure » en parlant de généralités « héroïques », c’est-à-dire des simplismes banals présentées selon un mode mathématique qualifié d’« élégant » plutôt que tête en l’air.

À première vue, la tendance sophistique semble trouver un antécédent dans l’essai de 1844 de John Stuart Mill « Sur la définition de l’économie politique ; et sur la méthode d’enquête appropriée » :

« Dans la définition que nous avons tenté de préciser de la science de l’économie politique, nous l’avons caractérisée comme une science essentiellement abstraite, et sa méthode comme a priori. (…) L’économie politique raisonne donc à partir de prémisses supposées - de prémisses qui pourraient être totalement sans fondement de fait et qui ne sont pas censées être universellement conformes aux faits. Les conclusions de l’économie politique, par conséquent, comme celles de la géométrie, ne sont vraies, comme dit l’expression courante, que dans l’abstrait ; c’est-à-dire qu’elles ne sont vraies que sous certaines suppositions, dans lesquelles seules des causes générales - causes communes à l’ensemble des cas considérés – sont prises en compte. » [2]

Reconnaissant que les sociétés sont hiérarchiques, l’objectif de Mill était de transformer l’environnement politique. Sa logique traitait la terre, le travail et le capital - ainsi que l’argent et la balance des paiements - de manière indépendante, puis liait leurs interactions à un système global. Ce n’était pas de la logique pour elle-même. Il a cherché à taxer l’aristocratie terrienne de manière à mettre la terre (ou du moins sa rente) dans le domaine public.

Les économistes post-classiques ont poursuivi la cohérence logique en tant qu’objectif en soi, sans référence nécessaire à la manière dont le monde réel fonctionnerait dans différentes alternatives politiques. Avec l’analyse marginaliste, les économistes projettent les tendances existantes dans un environnement politique supposé ne pas changer (« toutes choses restant égales par ailleurs », ceteris paribus), au lieu de traiter l’économie comme un système interdépendant dans lequel des tensions financières croissantes ont tendance à s’accumuler.

Scruter les mathématiques plutôt que le monde réel

Dans la conclusion de son célèbre article sur « Les gains du commerce », Paul Samuelson définit les problèmes inhérents à l’approche irréaliste abstraite du « comme si » : « En soulignant les conséquences d’un ensemble d’hypothèses abstraites, il n’est pas nécessaire de s’attacher indûment à la relation entre la réalité et ces hypothèses. » [3], il a défendu son théorème d’égalisation du prix des facteurs (qui stipule que, dans le cadre du libre-échange, les salaires et les profits tendent à s’égaliser dans l’économie mondiale) en affirmant que :

« Notre problème (…) est purement logique. Est-ce que « Si H, alors inévitablement C » est une déclaration correcte ? La question n’est pas de savoir si C (égalisation des prix des facteurs) sera réellement valable ; ni même si H (l’hypothèse) est une généralisation empirique valide, mais bien de savoir si C peut ne pas être vrai quand on suppose que H est vrai. En tant que question logique, elle n’admet qu’une réponse : soit le théorème est vrai soit il est faux. » [4]

Cette attitude n’a pas dissuadé les théoriciens du type de Samuelson de tirer des conclusions politiques affectant le monde réel dans lequel les gens vivent. L’orthodoxie traditionnelle considère l’économie internationale comme un système thermodynamique à analyser selon la théorie de l’entropie, malgré le fait que dans le monde réel le travail migre et les capitaux passent des économies « froides » à faible revenu aux économies « chaudes » à revenu élevé. Cette fuite de ressources, en particulier de main-d’œuvre qualifiée, est une perte majeure pour la Lettonie, l’Irlande et, plus récemment, la Grèce qui a été soumise au dogme d’austérité du FMI et du consensus de Washington.

Sous la bannière de « marchés libres », des intérêts particuliers sont toujours au travail pour reformuler les perceptions populaires de la réalité afin de décrire les politiques conduisant à une aggravation des inégalités, de l’austérité et de l’émigration comme le chemin de la prospérité, et non de la dépendance à la dette et au néocolonialisme financier. Les présidents sortants de l’American Economic Association tentent souvent de se racheter en prononçant un discours montrant qu’ils savent que tout n’est qu’un jeu et réprouvent leurs collègues qui ne sont pas plus réalistes. Mais ils font rarement un effort pour arranger les choses.

Cela fait maintenant plus d’un siècle que John Shield Nicholson a remarqué que :

« La méthode traditionnelle de l’économie politique anglaise a été récemment attaquée, ou plutôt déformée, en poussant le côté hypothétique ou déductif (…) à l’extrême par l’adoption d’outils mathématiques (…) les mathématiciens moins compétents ont eu moins de retenue et moins de perspicacité ; ils ont pris la forme pour la substance, et l’expansion d’une série d’hypothèses pour une clé de compréhension d’une série de faits. Cela me semble être particulièrement vrai de la théorie mathématique de l’utilité. J’ose penser qu’une grande partie devra être abandonnée. Cela sent trop le foyer domestique et l’île déserte. » [5]

La réaction anti-classique des années 1870 - ce que Veblen a appelé la révolution néoclassique de William Stanley Jevons, Carl Menger, et plus tard d’Alfred Marshall et de ses partisans, aboutissant à l’école de Chicago d’aujourd’hui - découle de la manière particulière d’appliquer les mathématiques. Ses abus marginalistes et monétaristes sont devenus tellement importants que les tenants de la révolution néoclassique perdirent de vue les instabilités structurelles de l’économie. En confrontant les théories mainstream du commerce au fait que les revenus et les salaires au niveau international ont tendance à se polariser plutôt qu’à s’égaliser, Gerald Meier observe que : « Il n’est étonnant que (…) les rendements des facteurs aient été si différents (…) alors que, en un mot, les conditions restrictives du théorème ont été violés si clairement dans la réalité. » [6]

Mais n’est-ce pas un sophisme que de parler d’une réalité violant une théorie ? La théorie viole la réalité et non l’inverse. Et l’erreur n’est pas accidentelle lorsqu’elle est maintenue décennie après décennie. Dans de tels cas, il existe toujours un intérêt particulier à détourner l’attention de la réalité économique. Dans le cas de la théorie du libre-échange, les investisseurs mondiaux et les exportateurs des pays chefs de file s’opposent aux gouvernements qui protègent leur industrie et leur agriculture nationales. Les exportateurs américains agricoles, par exemple, s’opposent aux tentatives de pays étrangers de devenir autosuffisants en matière de besoins alimentaires de base en s’appuyant sur le type de subventions agricoles nationales que les États-Unis utilisèrent pour augmenter leur propre productivité agricole. Les libres-échangistes dénoncent donc les gouvernements qui ont la témérité de résister aux sanctions diplomatiques américaines à l’encontre des gouvernements qui poursuivent une politique économique indépendante, nationale et étrangère.

C’est ainsi que la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France et l’Allemagne se sont industrialisés et sont devenus des puissances économiques mondiales. La Banque mondiale et le FMI ont été créés dans le but de constituer un levier financier contre les gouvernements qui défendent leurs intérêts nationaux et de les amener à devenir dépendants des exportations agricoles américaines ainsi que du crédit en dollars, ajoutant ainsi la dépendance alimentaire à la dette.

La théorie du « comme si » qui en résulte décrit une économie en perte de vitesse dans laquelle les rentiers de la finance sont le moteur. Lloyd Blankfein, directeur général de Goldman Sachs, a déclaré : « Les employés de Goldman Sachs sont parmi les plus productifs au monde. » [7]

La question est, productif de quoi ? Pour M. Blankfein, cela génère simplement des revenus, quelle que soit la manière dont ils sont gagnés, même lorsque son entreprise et ses voisins de Wall Street ont dû payer des milliards et des milliards de dollars en pénalités pour fraude civile. Lorsque les comptes américains des revenus et des produits (National Income and Product Accounts) prennent en compte les revenus tirés des activités extractives et souvent frauduleuses du secteur financier dans le produit intérieur brut mesurant la croissance réelle, nous sommes entrés dans un monde sens dessus dessous à la manière d’Alice entrant au Pays des Merveilles.

La théorie et le vocabulaire de l’économie fictive servent invariablement des intérêts particuliers

Si l’on doit être logique, pourquoi ne pas commencer par des prémisses réalistes plutôt qu’hypothétiques ? La réponse évidente est que les hypothèses réalistes ne mènent pas aux conclusions politiques présélectionnées par les idéologues pro-rentiers, qui décrivent les tentatives de la société d’imposer et de réglementer les banques et autres monopoles naturels comme « la route de la servitude », plutôt que comme le moyen d’échapper au péonage par la dette et à l’extraction de la rente par les propriétaires fonciers.

Nous avons le droit de demander quels intérêts sont servis lorsque les économistes prétendent que leurs hypothèses n’ont aucun rapport avec la réalité, mais procèdent ensuite à des recommandations politiques. Pourquoi tant de départements d’économie enseignent-ils les hypothèses de la théorie du commerce de Heckscher-Ohlin-Samuelson au lieu de partir d’hypothèses plus réalistes qui pourraient expliquer pourquoi le monde réel se polarise sur le plan économique ? La réponse est qu’ils ne veulent pas parvenir à des conclusions politiques opposées aux intérêts acquis qui soutiennent le courant économique actuel.

Un motif politique est invariablement le point de départ, comme l’a souligné Gunnar Myrdal dans son essai intitulé « A quel point les sciences sociales sont-elles scientifiques ? » : « Les faits ne s’organisent pas en connaissances systématiques, sauf d’un point de vue. Ce point de vue est assimilable à une théorie. » Il souligne que « contrairement aux opinions largement répandues, non seulement les conclusions pratiques constituent une analyse scientifique, mais cette analyse elle-même est nécessairement fondée sur des valeurs axiologiques qui lui servent de prémisses. » [8]

L’économie moderne n’a pas de dimension épistémologique suffisante pour évaluer ces prémisses - la réflexivité nécessaire pour percevoir à quel point la théorisation de la discipline est façonnée par un intérêt personnel étroit promouvant la vision du monde des banquiers. Le monétarisme de l’École de Chicago est la perspective des rentiers, des spéculateurs financiers et des commerçants, et non des pays qui cherchent à développer leur industrie et leur agriculture. La force du marxisme et de la sociologie dans la tradition de Simon Patten et Thorstein Veblen, réside dans leur reconnaissance du fait que la théorisation économique est le produit d’un intérêt particulier et d’un plaidoyer politique. Percevant les préjugés de classe, Marx et Veblen considéraient la théorie économique comme une apologie en faveur des partisans de telle ou telle politique économique. Aujourd’hui, la vision du monde monétariste est un système rhétorique servant les intérêts financiers mondiaux qui dominent l’économie « réelle » avec une impitoyable censure idéologique pour soutenir le fardeau financier de la dette, ce qui force la privatisation et le démantèlement des secteurs publics.

Plus la théorie est libertarienne, plus la pédagogie économique tend à être autoritaire, précisément parce que son raisonnement repose sur des fondements spécieux. Dans la dictature chilienne du général Pinochet après le coup d’Etat de 1973, les économistes de Chicago ont montré leur intolérance intellectuelle face au libre marché des idées économiques en fermant les départements d’économie et de sciences sociales de toutes les universités, à l’exception de l’Université catholique dans laquelle ils dirigeaient leur société. Le consensus a été établi non pas par la raison, mais en retirant de la scène tous ceux qui désapprouvaient leur politique extrémiste.

Un volume croissant de produits des économies à bas salaires est échangé contre des produits fabriqués par une main-d’œuvre mieux rémunérée, tant que les économies à bas salaires ne produisent pas une gamme complète de produits. Les différences de productivité ont longtemps été citées, mais un autre facteur est également à l’œuvre : la dépréciation chronique des monnaies des pays à bas salaires du fait du service de la dette (« transferts de capitaux ») pour des emprunts contractés dans le cadre d’une tentative de plus en plus désespérée d’assumer leur dette étrangère. Accumulant des intérêts au-delà des capacités de paiement, ces dettes impayables jettent des économies entre les mains du FMI, dont les économistes engagés défendent les programmes d’austérité pour persuader les gouvernements de se soumettre à des modèles qui ne reconnaissent pas en quoi l’austérité déstabilise les budgets publics et la balance des paiements. Et lorsque la théorie économique ne parvient pas à convaincre les gouvernements de se soumettre volontairement à des programmes de privatisation à la volée, l’objectif est atteint à la pointe du fusil, comme au Chili sous le général Pinochet ou en Ukraine sous le président Petro Poroshenko et le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk.

L’économie mainstream comme lampadaire mathématique

[9]

Si l’économie actuelle a perdu de sa pertinence face aux problèmes sociaux qui faisaient l’objet de l’économie politique classique il y a un siècle, son champ d’application s’est en grande partie rétréci en raison du rôle technocratique joué par les mathématiques pour formuler des problèmes comportant seulement quelques fonctions sélectionnées, à l’exclusion de la richesse (en particulier de la tarification des terres) et de la manière dont elle est acquise par la recherche de rente, l’inflation des prix des actifs et/ou les privatisations internes [10]. Malgré l’accent mis par Ricardo sur la théorie de la rente, le débat sur la nationalisation des terres encouragé par John Stuart Mill, Herbert Spencer et Henry George et le rôle que Thorstein Veblen a attribué à la spéculation foncière urbaine dans Absente Ownership, les gains du prix de la terre sont aujourd’hui ignorés par la théorie des prix et sa définition du rendement économique.

Dans le même esprit, la structure de la transformation à long terme de la société est exclue de l’analyse au motif que sa dynamique ne peut être suffisamment mathématisée. Reiss a trouvé une citation appropriée de William Roscher :

« (…) certains scientifiques (ont tenté de) faire correspondre les lois de l’économie à des formules algébriques (…) Mais, bien entendu, l’avantage du mode d’expression mathématique s’évanouit à mesure que les faits auquel il s’applique sont complexes (…) Dans toute description de la vie d’une nation, les formules algébriques deviendraient si compliquées qu’elles rendraient la poursuite du travail impossible. » [11]

Les constructions logiques résultantes de l’économie mathématique moderne n’ont pas été créées sans un certain degré de protestation. Il y a déjà une génération, F. J. Dyson s’est plaint :

« L’intuition mathématique est plus souvent conservatrice que révolutionnaire, plus souvent gênante que libératrice ». En reprenant la remarque d’Ernst Mach, selon laquelle « le pouvoir des mathématiques repose sur la mise à l’écart de toute pensée inutile et sur la merveilleuse économie d’opérations mentales », il s’inquiétait que la complexité du monde réel puisse être écartée. [12]

L’économie ferroviaire de Wilhelm Launhardt était considérée comme trop technique pour être classée dans l’économie politique proprement dite. Son analyse ne traitait pas de la manière dont les coûts de transport moins élevés affectaient la valeur des terres agricoles, des propriétés résidentielles et commerciales le long de la voie ferrée, faisant la fortune des spéculateurs immobiliers. Comme tous les urbanistes le savent, cette « externalité » sur les prix des terrains est bien plus importante que les coûts directs de la construction de voies ferrées.

Les premiers économistes mathématiques se sont intéressés à des sujets plus restreints, tels que la formation des prix à partir de la comptabilité analytique des entreprises. La formulation mathématique de la théorie de l’utilité par Hermann Gossen n’a pas eu de succès immédiat car il a mis l’accent sur des problèmes jugés trop banals pour être considérés comme un élément essentiel du noyau de l’économie politique. L’économie politique n’était pas encore réduite à une planification technique ou à une préférence individuelle des consommateurs. Les problèmes techniques abordés par les premiers économistes mathématiciens, tels que l’utilité psychologique et la formation des prix fondés sur l’offre et la demande, étaient loin d’être considérés comme la plus grande préoccupation de notre époque, alors que l’économie politique restait un prolongement de la philosophie morale et de la politique publique. Ces premières applications de la notation mathématique et des graphiques étaient davantage perçues comme une ingénierie ou une analyse technique que comme une économie politique à part entière.

Les marginalistes ont opéré une rupture en considérant le consommateur plutôt que le producteur/ employeur comme le point central du système économique. Les Autrichiens en particulier ont abordé l’économie du point de vue de la psychologie individuelle, attribuant les disparités de richesse à « l’impatience » des consommateurs qui n’ont pas réussi à épargner et à s’enrichir. Comme dans le cas de l’économie mathématique d’aujourd’hui, l’effet était de détourner l’attention de ce qui était autrefois le plus important.

Il a fallu cent ans pour écarter les préoccupations les plus vitales de l’économie politique classique : la forme de l’évolution sociale, les tensions qu’elle tend à développer et l’éventail des réponses politiques démocratiques ou oligarchiques. Tant que ces préoccupations demeuraient primordiales, il y avait peu de raisons de célébrer les premiers utilisateurs de fonctions mathématiques comme ayant fait une grande avancée. Leur « découverte » devrait attendre le moment où l’économie réduisit son champ d’action et abandonna ses préoccupations en matière de réforme politique. Alors que l’économie mainstream prenait pour acquis l’environnement institutionnel et politique, l’effet fut d’établir un statu quo qui soit dépourvu de l’attention classique portée à la richesse, à la manière dont elle est acquise et à la manière dont sa distribution (en fait, sa polarisation) affecte le développement des relations sociales. Les modèles d’avantage comparatif et l’analyse de régression présupposent que les structures sociales et de coûts restent constantes. Les économies sont supposées réagir automatiquement aux perturbations en s’installant à un nouvel équilibre, sans intervention gouvernementale ni changement radical de politique. Les théories montrant des disparités grandissantes en termes de revenus et de richesse sont niées par principe.

Au XIXe siècle, l’économie politique était considérée comme la reine des sciences sociales car elle étudiait comment des politiques publiques adaptées à l’évolution sociale permettaient de transformer les nations - leur structure juridique et institutionnelle, leurs avancées technologiques et leur réforme financière. Les prédécesseurs d’Adam Smith ont souligné que l’émigration, le manque de technologie industrielle et une classe aisée vivant dans le luxe rendent les nations dépendantes du commerce. La théorie ricardienne du libre-échange n’a reconnu rien de tel, pas plus que les programmes d’austérité néolibéraux d’aujourd’hui. La méthode étroite, ceteris paribus (« toutes choses égales par ailleurs ») du marginalisme ne suppose aucun changement de la politique économique. Une telle approche politiquement banalisée n’a pas beaucoup d’attrait pour les réformateurs.

Le marxisme a été la principale alternative classique à l’économie de statu quo marginaliste émergente. En plus de conserver l’étendue de l’économie politique classique et l’idée de stades de développement, Marx a utilisé la dialectique, l’ironie et l’idée de contradictions internes comme méthode logique pour interpréter l’histoire économique. Bien qu’il ait utilisé des exemples arithmétiques pour illustrer les taux de profit et de plus-value des entreprises employant des proportions différentes de main-d’œuvre et de capital, il ne s’agissait pas d’un modèle mathématique de l’économie. Aucun marxiste n’a tenté de réduire le Manifeste du Parti Communiste ou le matérialisme dialectique à des formules mathématiques.

La sémantique de la théorie marginaliste de l’équilibre

Les modèles marginalistes impliquent que les problèmes économiques peuvent être résolus par de petits changements dans un ensemble restreint de variables. L’insolvabilité apparaît comme une anomalie, pas aussi inévitable que si l’accumulation de dettes croît de manière exponentielle, obligeant l’économie sous-jacente à se réduire et à s’effondrer. On a l’impression que toute économie peut payer ses dettes sans limite, en détournant davantage de revenus des débiteurs vers les créanciers. (C’est pourquoi les créanciers adorent cette approche qui blâme les victimes de la dette et non la finance prédatrice.)

En regardant les pays dans lesquels une telle théorie a été appliquée, on ne peut s’empêcher de voir que le premier souci est d’affirmer que l’économie n’a pas besoin d’intervention publique. Les modèles mainstream n’expliquent pas la faillite rapide de la « réforme » néolibérale post-soviétique (destruction d’actifs) sous Eltsine et son oligarchie en Russie, ni le pillage et la faillite rapides des fonds de pension privatisés du Chili sous le général Pinochet, ni les faillites suivantes et la vente des ressources nationales générées par les programmes de déréglementation financière et d’austérité imposés par le FMI aux pays débiteurs du tiers monde, à l’Irlande et à la Grèce. La théorie néolibérale du « marché libre » est donc devenue une partie du problème, et non une partie de la solution.

Les distorsions contemporaines des principales catégories statistiques

Les premières statistiques portaient sur les finances publiques, la dette et la capacité fiscale de l’économie. L’accent a été mis sur la capacité du dirigeant à financer les déficits (principalement en temps de guerre) à travers la dette publique et la fiscalité. C’est à partir de cette préoccupation primordiale que les dirigeants ont développé un intérêt pour « l’arithmétique politique » (terme inventé par Sir William Petty en 1672) consistant à enrichir leur économie de manière à générer davantage de revenus.

S’opposant à la prolifération des taxes d’accise qui ont augmenté le prix du travail et rendu les économies moins compétitives, l’économie politique classique s’est largement développée à partir de l’idéologie anti-royaliste des physiocrates français et d’Adam Smith. Au lieu de cela, ils ont appelé à taxer les seigneurs et autres bénéficiaires de rentes. Des catégories statistiques et des formats de comptabilité ont été développés pour quantifier le corpus théorique émergent.

Tout ensemble de catégories statistiques constitue une structure conceptuelle du fonctionnement du monde. Il n’est pas possible de montrer où les économies génèrent de la richesse sans diviser leurs activités en catégories classiques d’activités productives et non productives, c’est-à-dire une activité générant de la richesse réelle par rapport à des frais généraux et à de simples paiements de transfert. Cette dichotomie a été au centre d’un débat classique qui a duré plus d’un siècle.

Cette dichotomie diffère du format de comptabilité du PNB développé par Simon Kuznets, qui est devenu la norme aujourd’hui. Les comptes nationaux du revenu et des produits décrivent toutes les activités comme productives, tandis que certaines (telles que la prévention du crime, les traitements médicaux, les coûts de dépollution de l’environnement et le bien-être) sont assimilables à des frais généraux. La production et la vente de cigarettes sont considérées comme contribuant au produit national, de même que le traitement médical des fumeurs. La prévention du crime est prise en compte, mais pas les actes criminels.

Ces statistiques ne reflètent pas la principale manière dont les secteurs les plus importants - immobilier, mines et combustibles, banques et finance - tirent leur rendement économique. Ils semblent fonctionner sans générer de bénéfice, mais leurs plus-values ne sont pas identifiées. Bien que les gains immobiliers et les cours boursiers soient devenus le moyen par lequel la plupart des propriétaires, des investisseurs et des 1% ont construit leur richesse, ce phénomène financier spécifique de l’époque actuelle - l’inflation des prix des actifs - n’apparaît pas dans les statistiques américaines (National Bank and Product Accounts) ou n’importe où ailleurs. Les gains en capital sont exclus en tant qu’externes au modèle postclassique de fonctionnement de l’économie. Il n’y a rien de semblable au concept de Mill selon lequel les propriétaires ou les autres rentiers font des gains sur le prix des terrains « dans leur sommeil ».

Ce qui n’est pas vu a moins de chance d’être taxé. C’est pourquoi les lobbyistes immobiliers et financiers se sont opposés à la collecte de statistiques réalistes sur les gains des prix des terrains. Les statistiques des flux de fonds de la Réserve fédérale attribuent une telle partie de la hausse des prix à l’inflation des coûts de construction qu’en 1994, la valeur de toutes les terres détenues par les entreprises aux États-Unis semblait être négative de 4 milliards de dollars ! Sur la base des rapports du Bureau du recensement, j’estime que la valeur foncière réelle des biens immobiliers américains dépassait alors les 9 000 milliards de dollars.

Au lieu de considérer l’économie comme une structure à plusieurs niveaux, le PNB regroupe les « ménages », des salariés aux rentiers, du 1% au 99%. L’augmentation des revenus de chacun est censée améliorer le sort des autres, car « le marché » ou le PIB augmente, et tous les autres facteurs y sont branchés - comme si cela ne semblait pas avoir d’importance de savoir pour qui cette richesse était générée, ou s’ils l’obtenaient par extraction de rente, gains financiers, salaires ou bénéfices sur de nouveaux investissements directs. Il n’est pas reconnu que des économies qui enrichissent des élites financières ou autres rentiers aux dépens de la majorité puissent s’effondrer.

Comment l’économie mainstream traite l’épargne et la dette

Les économies sont censées pouvoir payer leurs dettes en épargnant davantage. L’hypothèse implicite est que l’épargne (et le nouveau crédit bancaire) est investie de manière productive, pas simplement prêtée pour créer de nouvelles dettes. L’investissement productif dans l’épargne est supposé permettre à la croissance de la dette de toute société de se poursuivre à l’infini, car les créanciers sont supposés investir leurs revenus dans une production en expansion, et non pour transférer la propriété des actifs et de la richesse.

Toute augmentation de l’épargne est considérée comme bonne, sans se soucier de savoir si elle peut être prêtée en vue de transactions purement financières au lieu d’être investie pour accroître la production et la consommation. En pratique, la plupart des épargnes et des nouveaux prêts bancaires trouvent leur contrepartie dans les créances financières sur des actifs patrimoniaux - obligations, prêts hypothécaires et emprunts bancaires - pour transférer la propriété de biens immobiliers, d’actions et d’obligations. L’effet est d’augmenter leur prix sur le crédit, c’est-à-dire par un effet de levier. Peu d’épargne et de crédit prennent la forme d’une formation de capital tangible.

Depuis 2008, la plus grande partie de l’épargne des ménages (parmi les 99%) a été utilisée pour rembourser des dettes contractées plus tôt. Les comptes nationaux (National Income and Products Accounts) traitent une négation (remboursement) d’une négation (dette) comme positive (épargne). C’est vrai mathématiquement, bien sûr. Mais cela ne serait-il pas utile de montrer quel type d’épargne est réalisée ?

Il en résulte une augmentation du volume des créances financières attachées aux actifs productifs existants. Les frais généraux de la dette extraient des charges d’intérêts, lesquelles sont recyclées pour créer de nouveaux prêts. Au lieu de financer de nouveaux moyens de production pour aider les économies à « sortir de la dette », cette dynamique les enfonce encore plus profondément. Selon la conception actuelle du revenu national, le taux d’épargne intérieur des États-Unis représentait un solde négatif de 2% du revenu national à la fin de 1998. (Les achats de titres du Trésor par les banques centrales étrangères ont représenté une entrée de 2%, ce qui a entraîné une hausse du solde global à zéro). Il est resté négatif pendant environ une décennie. Pourtant, les économies brutes (principalement celles des 1% prêtées aux 99%) se sont accumulées à un rythme sans précédent. La faiblesse du taux d’épargne déclaré correspond simplement au fait que la nouvelle épargne a trouvé sa contrepartie dans la dette, c’est-à-dire qu’elle a été prêtée sous forme de prêts à des acteurs de l’immobilier et des marchés boursiers à la recherche de gains en capital, non investis pour créer du capital tangible.

Ces statistiques officielles apparemment objectives détournent l’attention de la raison pour laquelle une si petite partie de l’épargne de l’économie est dévié des nouveaux investissements directs au profit de la spéculation immobilière et boursière - à savoir la vaste recherche de gains d’actifs. En dissimulant aujourd’hui les gains à la vue du public, l’objectif des statistiques nationales a été inversé par rapport à sa fonction initiale d’informer le receveur des impôts sur le montant des taxes pouvant être taxées.

Problèmes et dilemmes

Un dilemme est une situation dans laquelle quel que soit le chemin choisi, il implique douleur et sacrifice. Des obstacles se présentent de tous les côtés et si l’économie évite d’être empalée sur une corne, elle tombera sur l’autre. Les économies tombent dans un dilemme lorsque les conditions d’une solution réelle font défaut. Depuis 2008, les économies cherchent à échapper à de tels dilemmes, comme s’ils pouvaient être résolus sans modifier les règles économiques pour réduire les dettes, sans poursuivre la fraude financière systémique et sans transférer les impôts du travail et de l’industrie à la finance et à l’immobilier.

Une position mathématiquement optimale est une position dans laquelle on ne peut pas bouger sans aggraver les choses. Lorsque les débiteurs ont fait défaut, les banques ont cessé de prêter. Les prix de l’immobilier ont chuté, de même que les prix des obligations et des actions. Les banques ont été incapables de couvrir leurs dépôts, la valeur marchande des collatéraux (immobilier, etc.) garantissant leurs portefeuilles de prêts ayant chuté.

Les gouvernements ont essayé de résoudre ce dilemme en laissant les dettes en place, en réduisant l’économie « réelle » et en renflouant les banques. Ils ont ensuite cherché à les payer en augmentant les impôts et en réduisant les dépenses sociales. Lorsque cela a davantage effondré l’économie en Europe et dans d’autres pays, des entreprises publiques ont été vendues à des investisseurs étrangers, dont la remise des bénéfices et des dividendes a créé une fuite des capitaux et donc une dégradation de la balance des paiements qui a abaissé les taux de change. Cela a rendu la dette libellée en dollars et en autres monnaies étrangères encore plus coûteuse, aggravant la déflation par la dette.

Les économies se sont dégradées. C’est ce qui se produit lorsque les problèmes économiques sont définis de manière si étroite que, sans changement, les pays sont confrontés à une spirale descendante - ou plutôt à un flux croissant de biens et de revenus vers la classe rentière des 1%. Le problème de l’économie est la manne des 1%. La Grande Modération, [13] a profondément endetté les propriétaires, les étudiants et les consommateurs américains vis-à-vis des 1%. Cette dette a bloqué la reprise et mis l’économie dans une impasse. Certains types d’équilibre économique ne sont pas heureux. Tomber sur la tête là première est un état d’équilibre. La mort est l’état ultime d’équilibre. Il en va de même pour l’austérité économique, l’émigration et le transfert de propriété de débiteurs à créanciers. Mais les économies d’équilibre marginalistes et monétaristes ont recours à une mathématique qui ne reconnaît pas les graves dilemmes en développement ou les économies en proie à des dilemmes dont les contraintes financières et économiques empêchent la réalisation du potentiel technologique.

Les politiques du consensus de Washington ont plongé beaucoup d’économies dans un dilemme - à moins que nous n’examinions la question du point de vue des banquiers mondiaux, des investisseurs étrangers et des intérêts privés qu’ils financent, leur permettant de se comporter comme des vautours qui transfèrent le domaine public entre leurs mains tout en laissant les économies plus endettées.

La politique d’austérité qui a duré un demi-siècle a conduit à la privatisation et à un endettement plus profond. Mais à l’époque actuelle où la finance est devenue le nouveau mode de guerre, accuser de telles politiques néolibérales d’ « échec », alors qu’elles continuent à produire le même effet sans changement, passe à côté du fait que cette dévastation économique est au contraire leur objectif.

C’est pourquoi la situation économique empire lorsque les gouvernements empruntent au FMI et sont contraints de mettre en œuvre des programmes d’austérité. Des émeutes causées par le FMI éclatent, des gouvernements s’effondrent et des divisions destinées à servir les intérêts financiers mondiaux sont installés, permettant une fuite des capitaux qui dépouille d’autant plus rapidement l’économie de ses ressources. Le capital-argent fuit à l’étranger et la main-d’œuvre qualifiée émigre à mesure que l’économie se contracte, aucune cause technologique n’étant intégrée aux modèles de politiques économiques qui sont appliqués.

Pour les rentiers, le problème est de savoir comment dépouiller les économies de revenus et d’avoirs. Leur succès laisse les 99% dans un dilemme où ils doivent rester jusqu’à ce qu’ils reconnaissent que leur bilan provient de l’incapacité de comprendre et de changer le système.

Pour les rentiers, le problème est de dissuader la science économique de fournir une issue à cette victimisation. L’analyse marginaliste évite de faire face à de tels dilemmes et aux alternatives politiques nécessaires pour y échapper. Un ensemble restreint de phénomènes (coûts de la main-d’œuvre et des matériaux, taux d’intérêt, revenus et structure de la demande) est sélectionné pour produire des modèles qui n’expliquent pas pourquoi et comment l’économie mondiale est de plus en plus déséquilibrée.

Toutes les tendances n’évoluent pas au même rythme. À un moment donné, certaines tendances majeures doivent se croiser et quelque chose doit céder. Telle est la définition d’une crise - littéralement un croisement ou une intersection de tendances où la structure politique doit s’adapter pour promouvoir une tendance ou l’autre.

La science économique traditionnelle évite d’utiliser l’analyse mathématique de cette manière. On enseigne aux étudiants que l’économie consiste à faire des choix entre des ressources rares. Lorsque les ressources deviennent vraiment rares, les économistes appellent cela une crise. Seuls des problèmes marginaux sont identifiés - des problèmes qui ne sont pas structurels mais qui peuvent être résolus par des ajustements marginaux des revenus, des prix et des niveaux de salaires, de la masse monétaire et des taux d’intérêt. L’idée est qu’un prix légèrement supérieur entraînera une plus grande production, alors que le chômage peut être résolu en réduisant les niveaux de salaire ou en augmentant les dépenses publiques - la « rareté » ne joue qu’un rôle mineur.

En recherchant de petits ajustements au sein des politiques économiques structurelles, l’analyse marginaliste ne va pas très loin. Son court-termisme financier ignore à quel point les économies sont liées à la dépendance des débiteurs. Presque toutes les approches considèrent l’épargne comme un nouvel investissement financier en capital, censé prendre la forme d’une formation de capital tangible, et pas simplement d’une bulle boursière ou immobilière.

Dans une telle situation de hausse des inégalités et d’endettement des économies, il est facile de reconnaître que l’économie mainstream est au mieux un discours pseudo-scientifique au service des rentiers. Cela inverse l’orientation classique sur la question des ressources dont disposent les Etats pour promouvoir la croissance économique et améliorer le niveau de vie.

L’économie dominante à l’ère de la supercherie et de la fraude

Depuis une génération, les cours d’économie mathématique ont supplanté les cours traditionnels d’histoire de la pensée économique et de l’histoire économique. Cette connaissance aurait pu familiariser les étudiants avec des alternatives à l’orthodoxie néolibérale d’aujourd’hui, notamment en ce qui concerne la dynamique de la dette. L’échec actuel à expliquer la crise de la dette de notre époque suggère que l’objectif de cette économie anhistorique n’a pas été vraiment d’expliquer le monde, mais plutôt de censurer les perceptions qui impliquent que le système financier régi par les politiques actuelles est instable et doit être réglementé et changé.

De tels résultats ne sont pas courants pour les économistes monétaristes qui fonctionnent comme les lobbyistes politiques du secteur bancaire. En traitant la hausse des coûts de la dette comme une auto-stabilisation, l’orthodoxie monétariste a supprimé la réglementation publique du processus politique démocratique, centralisant la planification et les politiques de dépenses publiques dans les mains des ministères des Finances et des banques centrales. C’est ce que signifie une « banque centrale indépendante » – c’est-à-dire hors du contrôle des représentants politiques élus.

Les économistes du XIXe et du XVIIIe siècle ont analysé le découplage entre la croissance exponentielle des intérêts de la dette et la croissance d’une économie réelle qui elle n’est pas exponentielle. C’est cet écart structurel entre la croissance de la dette par les intérêts et la croissance de l’économie réelle qui aboutit à l’endettement, à la hausse des inégalités et à l’appropriation de l’Etat par les prêteurs. Les épargnants/créanciers sont écrasés sous les immobilisations corporelles et immobilières des dettes qui, dans de nombreux cas, ne sont pas remboursables, si ce n’est en transférant la propriété aux créanciers. Ce transfert modifie la forme politique de l’économie.

L’omerta des économistes sur les frais généraux liés à l’auto-expansion de la dette est une condition préalable pour que les modèles économiques génèrent des conclusions prônant le laissez-faire. Reconnaître la tendance des dynamiques financières à créer des dilemmes structurels impliquerait de repenser à ce qu’il en fut aux temps sumérien et babylonien, lorsque l’équilibre économique devait être rétabli par la loi royale, « de l’extérieur » du système économique. Au cours des dernières décennies, les créances ont augmenté plus rapidement que les investissements matériels dans les infrastructures de transport et d’équipement, les bâtiments et les maisons, ainsi que dans les infrastructures de communication et autres. Les entreprises et les gouvernements ont été obligés de payer leurs dettes en réduisant les nouvelles activités de recherche, de développement et les nouveaux réinvestissements physiques. Ces réductions des investissements à long terme sont souvent le produit de raids d’entreprises financés par des obligations à haut taux d’intérêt. Au niveau des Etats, c’est l’essence même des plans d’austérité du FMI, qui « stabilisent » la monnaie en empruntant sur le marché international à des conditions qui réduisent et déstabilisent davantage l’économie.

En réduisant les investissements tangibles, les sociétés et les gouvernements sont moins en mesure de supporter le fardeau de leur dette. Ils sont obligés de vivre encore plus à court terme. Les taux d’intérêt augmentent à mesure que les prêts deviennent plus risqués. Et à mesure que les taux d’intérêt augmentent, les investissements directs au profit des prêts à taux d’intérêt sont de moins en moins importants, jusqu’à ce que le système soit déchiré de l’intérieur. C’est pourquoi Adam Smith a fait remarquer que « les taux d’intérêt sont généralement les plus élevés dans les pays les plus rapidement détruits » [14]. Les capitaux fuient à l’étranger, la monnaie baisse et le chômage augmente. En fin de compte, l’économie mondiale doit être obligée de faire ce que Adam Smith a déclaré que chaque gouvernement débiteur était obligé de faire : laisser courir sa dette.

Maintenant que les dettes mondiales sont en train de se dollariser, il est moins possible pour les économies nationales de simplement se dégonfler de leur dette afin de réaliser ce que Adam Smith a appelé un « prétendu paiement ». Les seules options sont le défaut ou la répudiation.

Économie de la réalité : Les dettes qui ne peuvent pas être payées ne le seront pas

Aucun Etat n’a jamais remboursé sa dette, concluait Adam Smith. C’est pourquoi les épargnes ne s’accumulent pas de manière exponentielle sans limite. La plupart des prêts du début du Moyen Âge ont été anéantis par les guerres. L’accumulation de richesses des Templiers au XIIIe siècle fut saisie par Philippe le Bel, qui la dissipa dans la guerre. La richesse des grandes familles de banques italiennes a été perdue sous forme de prêts aux rois de Grande-Bretagne, qui ont également dissipé le produit dans leurs guerres perpétuelles avec la France. Des fortunes ont été dilapidées à travers des confiscations, des investissements étrangers risqués ou des bulles boursières organisées par le gouvernement, à la manière de celle de la Compagnie des Mers du Sud qui prélude la krach de 1720.

Les fortunes financières ne peuvent continuer à s’accumuler ad infinitum parce que les mathématiques de l’intérêt composé ne sont pas viables sur le plan économique. Les créanciers réinvestissent leurs intérêts créditeurs dans de nouveaux emprunts de plus en plus risqués, ce qui crée des frais généraux financiers qui aboutissent à des économies appauvrissantes et polarisantes. Les derniers mots de David Hume dans son Enquête sur l’entendement humain montrent clairement à quel point la pensée des économistes mainstream modernes diffèrent de la pensée économique primitive :

« Lorsque nous parcourons les bibliothèques, persuadés de ces principes, que devons-nous faire ? Nous prenons un volume quelconque : de la théologie ou de la métaphysique scolaire, par exemple ; nous nous demandons : contient-il un raisonnement abstrait concernant la quantité ou le nombre ? Non. Contient-il un raisonnement expérimental concernant des faits ou l’existence ? Non. Jetez-le ensuite dans les flammes : il ne peut contenir que des sophismes et des illusions. » [15]

Mathématiser la dimension financière de l’économie

L’endettement peut être considéré comme une pollution financière, entraînant des coûts de nettoyage importants pour faire face à l’incapacité des consommateurs, des entreprises et des gouvernements à payer le service de la dette stipulé, sauf en transférant une proportion intolérablement élevée de leurs actifs aux créanciers. Ces transferts se font par le biais de procédures de faillite, de liquidation d’actifs de sociétés ou de particuliers dans des conditions difficiles, et (dans le cas de dettes publiques) de privatisations. Les monétaristes - les personnes qui prétendent maîtriser la science financière - exhortent les économies à se soumettre à l’austérité financière en sanctifiant les dettes plutôt qu’en préservant l’économie, sa main-d’œuvre et son niveau de vie.

Cela se produit parce que les garanties financières ne sont pas simplement une image miroir de la « vraie » activité économique. Ce sont des demandes de paiement, l’ « autre » côté du bilan. Lorsqu’il s’agit de décider qui doit donner, l’économie ou la finance, cette dernière se révèle être plus puissante - et donc plus « réelle » - que les flux concrets de production et de revenus de l’économie. Des économies entières sont crucifiées sur l’autel de la dette et soumises à l’austérité alors que leur développement économique est abandonné.

Les économies les plus riches ont tendance à être les plus fortement endettées, précisément parce qu’elles ont le plus d’épargne et que leurs banques sont en mesure de créer de nouveaux crédits, souvent en n’utilisant que quelques touches informatiques. La pyramide de la dette et l’inflation des prix des actifs génèrent plus de richesses que la construction de nouvelles usines employant plus de personnes. La distinction classique entre crédit productif et non productif a été remplacée par une théorie subjective de la valeur selon laquelle l’argent gagné d’une manière est économiquement égal à l’argent gagné d’une autre manière, sans tenir compte de l’effet sur l’emploi ou sur la prospérité nationale. Ces effets sont considérés comme étrangers aux préoccupations purement financières.

En tant qu’idéologie de la planification mondiale, l’économie dite du « marché libre » menace de créer un monde plus pauvre et moins libre. Ses modèles ont un angle mort en ce qui concerne la façon dont la planification financière soumet le monde à l’austérité pour rembourser des dettes à une classe de créanciers absorbant une proportion croissante de la richesse mondiale.

Les panneaux de signalisation guidant le public sur la voie actuelle vers le servage financier sont mis en place un peu comme la stratégie de vente de cigarettes. Les craintes populaires de la toux, du cancer du poumon, des accidents vasculaires cérébraux et d’autres effets indésirables sont contrées par la publicité selon laquelle les cigarettes rafraîchissent l’haleine et sont associées à une vie de plein air vigoureuse incarnée par le Marlboro Man - et un signe d’individualisme et d’audace contre l’autorité et la réglementation. Les scientifiques sont embauchés pour créer un voile de confusion sur le plan professionnel afin de contester les preuves statistiques indiquant que fumer nuit à la santé.

De la même manière, des économistes ont été mobilisés pour servir, sciemment ou non, des lobbies en relations publiques défendant des intérêts financiers mondiaux. Les diplômés de Chicago et leurs clones, formés à la stratégie chez Goldman Sachs ou dans des pépinières financières similaires, monopolisent le personnel des ministères des Finances, des départements de la trésorerie, des banques centrales et des principales institutions financières mondiales. Leur tâche est de décrire l’austérité comme une route assurée vers la croissance future plutôt que comme une route vers l’effondrement. Lorsque la pauvreté s’intensifie, les gouvernements sont instamment priés de renflouer les épargnants de l’économie (le 1%) aux dépens du contribuable (99%) et de réduire les salaires et les retraites tout en transférant la charge fiscale sur le travail et les consommateurs. Lorsque la prospérité promise ne se concrétise pas, le lobby de l’austérité affirme que les politiques monétaristes n’ont pas été suivies de manière suffisamment intensive pour « faire fonctionner leur magie ». Mais comme dans la plupart des cas de magie, la « magie du marché » est tout autant une astuce que la « magie de l’intérêt composé ». L’objectif est de dissuader les électeurs et les décideurs de comprendre pourquoi la dépendance à l’égard de la dette augmente alors que les emplois sont réduits, que les vies sont raccourcies, que l’émigration s’accélère et que la qualité de vie diminue.

Le point de départ pour l’étude de l’économie

Il y a une alternative, bien sûr. C’est de faire de la tendance inexorable de la dette à croître au-delà de sa capacité de remboursement le point de départ de la science économique. Ce qu’il faut, c’est une politique pour sauver l’économie, pas ses créanciers. Cela nécessite d’annuler la prise de contrôle oligarchique qui a intronisé un ensemble de propagandes économiques conçues pour donner l’impression que les dettes d’une économie peuvent toutes être réglées en abaissant les salaires, en taxant davantage les consommateurs, en appauvrissant les travailleurs (et, finalement, les entreprises et les gouvernements), et en vendant le domaine public (principalement aux étrangers des pays créanciers).

Rationaliser la mainmise financière est ce qui passe aujourd’hui pour de la science économique. Les effets sur l’ensemble de l’économie ont été récemment observés en Grèce aux mains du FMI et de la Banque centrale européenne. James Galbraith souligne que, contrairement aux officiers de l’armée qui perdent des batailles ou aux capitaines de navires dont les navires coulent, les économistes « ne sont pas tenus responsables de la même manière que les autres (...) Les économistes ne sont pas classés en fonction des résultats de leurs recommandations. Ils sont classés par ce que l’on pourrait appeler la justesse analytique a priori de leur point de vue (...) en accord avec le jugement de leurs pairs. » [16]

Galbraith oppose les économistes aux médecins, dont la devise professionnelle est « ne pas faire de mal ». Les économistes font du mal. Depuis le débat sur les réparations en Allemagne après la Première Guerre mondiale, leurs praticiens les plus largement applaudis ont défendu la politique de saignée de l’économie consistant à payer les créanciers. Ils ne peuvent éviter de nuire à l’économie tant que leur priorité est d’empêcher les banquiers et les créanciers obligataires d’absorber une perte - en la transférant aux gouvernements et à l’ensemble de l’économie. Leur objectif n’est pas de sauver l’économie, mais d’accentuer la spirale descendante de la déflation par la dette et l’élargissement des déficits publics qui obligent les pays endettés à vendre leurs droits à la terre et à leurs minéraux, leurs bâtiments publics, leurs services publics d’électricité, leurs systèmes de communication, leurs routes et leurs autoroutes à des prix misérables - et ensuite d’applaudir de telles privatisations comme un pas hors de la « route de la servitude ».

Ce syndrome est devenu une constante au cours de tant de décennies qu’il doit maintenant être considéré comme conscient et délibéré, et pas simplement comme une erreur qui peut être corrigée. Mais le critère de succès des économistes reflète le prestige des intérêts acquis qui les emploient, avec à leur tête le FMI et la Banque mondiale, les banquiers centraux, les groupes de réflexion politique et les écoles de commerce qu’ils parrainent.

Pour réussir dans ces domaines, il est nécessaire d’approuver et de défendre un ensemble d’hypothèses erronées qui détournent l’attention de la réalité, en niant que les gains du secteur FIRE (Finance, Insurance and Real Estate) sont intrinsèquement opposés à ceux de la « vraie » économie. Le corpus économique qui en résulte ne reconnaît aucune limite à la capacité de payer.

À première vue, cela semble être de la folie – si l’on définit la folie comme de faire la même chose encore et encore, dans l’espoir que les résultats soient différents. Mais quid si les économistes mainstream ne sont pas fous ? Et s’ils cherchaient tout simplement un statut universitaire prestigieux et des nominations bien rémunérées dans les grandes institutions internationales où le succès professionnel est obtenu en endossant la politique qui a la faveur de leurs clients ? Dans le monde d’aujourd’hui, les clients les plus riches et les plus puissants sur le plan politique sont les rentiers, et l’économie orthodoxe se comporte comme une église chargée de légitimer leurs gains prédateurs.

Traduit par Thibault Mirabel et Christophe Petit.