Ecologie, culture populaire et culture de la pauvreté

Thierry Brugvin revient ici avec ses co-auteurs sur les notions de misère et de pauvreté. Il met en évidence différentes formes de pauvreté et distingue celles qui sont subies de celles qui sont choisies. Ils montrent que des passerelles existent entre cultures populaires de la pauvreté et certaines formes de simplicité volontaire mises en oeuvre par certaines composantes des mouvements écologistes. Vers une écologie (enfin) populaire ? La piste de réflexion est en tout cas extrêmement précieuse. Une écologie émancipatrice doit impérativement être ancrée dans la « culture des pauvres ». FF

Ce texte a été rédigé collectivement sous la direction de Thierry Brugvin (sociologue), par Charlotte Bernard, Natacha Bouron, Camille Chrétien, Léocadie Delessard, Marion Denêtre, David Dutech, Simon Guier, Julie Haddad, Stéphanie Le Deist, François Mignard, Camille Robert, Diane Voituret, dans le cadre d’un mémoire de l’IRTS portant sur ce thème.

Introduction

Les cultures populaires sont généralement l’objet d’attitudes condescendantes et stigmatisantes de la part des classes sociales non populaires. C’est-à-dire qu’elles considèrent souvent que la culture populaire est une sous-culture de la culture bourgeoise. Même les sociologues et des travailleurs sociaux qui cherchent à soutenir les classes populaires estiment majoritairement que les classes populaires et les plus pauvres développent une culture de la pauvreté qui les enferme dans un cycle de misère. Ainsi, « la culture de la pauvreté » a été théorisée par l’anthropologue américain Oscar Lewis dès 1959 [1]. À partir de monographies de familles habitant Mexico, il décrit un « cycle de la pauvreté », provenant du fait que les pauvres développeraient un système de valeurs leur permettant de faire face à la misère, mais qui les maintient dans leur condition [2].

Or, la misère est différente de la pauvreté, affirment Rahnema et Robert. Tandis que les miséreux sont fragiles, il existe une « puissance des pauvres ». Selon eux « il faut régénérer les savoirs multiples et divers des plus pauvres », des classes populaires et des cultures traditionnelles. « Il faut ensuite subordonner les savoirs affichés de l’économie formelle à ces savoirs modestes, locaux et multiples qui permettent aux gens de subsister là où ils sont de ce que leur offrent leurs lieux propres. Une doctrine de l’économie contenue tient, comme une coquille de noix, en ces deux points. Elle va avec la demande de simple bon sens qu’en matière de circulation urbaine, on favorise la marche à pied ou le vélo contre les voitures » [3].

La pauvreté conviviale et volontaire relève du « vivre ensemble sur les principes de simplicité, de solidarité, de frugalité, de partage, du sens de l’équité » [4]. De plus, la satisfaction des besoins essentiels physiques, matériels et psychologiques est une des conditions du bien vivre. La simplicité volontaire vise à se simplifier la vie et d’accroître leur bonheur de vie, une « vie bonne » grâce au détachement des besoins non essentiels.

Une partie des mouvements écologistes (notamment la justice environnementale) prône une écologie des pauvres, c’est-à-dire une écologie non pas contre les pauvres, mais au service de tous. De plus, certains d’entre eux, en particulier dans les pays en développement, défendent un mode de vie qui puisse être compatible avec une répartition des ressources écologiques non renouvelables. Mais ils ne font pas qu’en faire la promotion ils le vivent concrètement.

La culture de la pauvreté est en relation avec la puissance des pauvres. Cette dernière permet d’affirmer la fierté de sa culture, voir d’une culture de la pauvreté, même s’il faut savoir éviter l’écueil d’une société à deux vitesses, dans laquelle la pauvreté deviendrait un secteur en soi, ad vitam aeternam, permettant aux plus riches de vivre égoïstement.

Entre les excès que sont l’attitude caritative conduisant à une politique libérale fondée d’un côté et de l’autre l’attitude idéaliste naïve, manipulatrice ou instrumentalisée aboutissant à une politique décroissante libérale, il existe une troisième voie. Cette dernière peut être qualifiée de mouvement pour la justice environnementale ou d’écologie de la pauvreté ou encore d’écologie de la sobriété heureuse (du buen vivir). Cette nouvelle voie regroupe certains membres d’anciens groupes : le courant écologiste, le mouvement égalitariste pour la justice sociale, celui de la simplicité volontaire, la culture des pauvres, la culture populaire et traditionnelle.

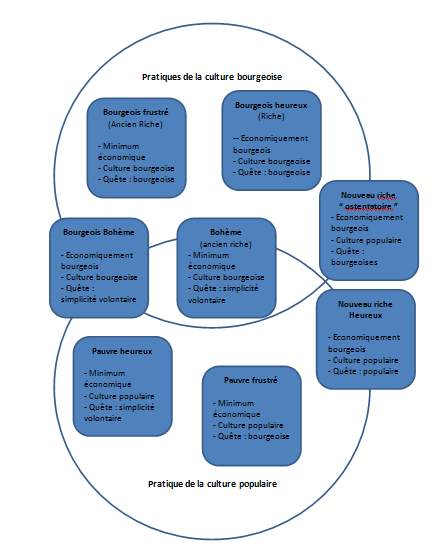

Nous commencerons par expliquer ce qu’est la culture de la pauvreté, puis la simplicité volontaire et la révolution culturelle de la sobriété heureuse. Nous distinguerons 8 types d’attitudes autour de la culture et des classes bourgeoises et populaires. Enfin, nous montrerons que développer la puissance des pauvres et lutter contre la misère supposent aussi de concevoir des projets de développement locaux et internationaux fondés sur trois piliers, la satisfaction des besoins essentiels, l’autonomie et l’identité culturelle.

QU’EST-CE QUE LA CULTURE DE LA PAUVRETÉ ?

Pour le sociologue Howard S. Becker « la culture est la somme des attendus partagés que les individus utilisent pour coordonner leurs activités » [5]. Ainsi, nous définirons la culture populaire comme la somme des attendus partagés c’est-à-dire des idées et des pratiques populaires que les individus appartenant ou non à la classe populaire utilisent pour coordonner leurs activités.

La pauvreté n’est pas la misère. La pauvreté se définit classiquement comme « la paupérisation ou l’indigence. Cette notion évoque immédiatement celle de subsistance : l’indigent est celui qui n’a pas ou détient tout juste les moyens de survivre et de faire survivre ceux qui dépendent de lui. Rowntree appliquait cette définition à la lettre et fixait la limite de la pauvreté au minimum nécessaire pour maintenir la condition physique » [6]. Ces différentes définitions de la pauvreté devraient donc plutôt être celles de la misère. En effet, Rahnema et Robert dans leur ouvrage « La puissance des pauvres » différencient la misère de la pauvreté. Cette dernière « ne peut être considérée que dans son contexte historique » et dans ses formes spécifiques au plan culturel. « De fait, dans la plupart des cultures, le pauvre est tout simplement l’homme commun, l’humble dont le nombre constitue le commun des mortels et sa condition – la pauvreté – est indissociable d’un mode de vie, d’un art de vivre et de faire » (p. 41). La pauvreté est un état d’être, lié à la production de subsistance, qui implique une vulnérabilité aux catastrophes naturelles, mais une relative autonomie au regard du marché. Elle peut apporter une « joyeuse liberté » (p. 13), une « plénitude simple » (p. 16). C’est oublier que l’homme commun qui n’a pas été déraciné, acculturé de force ou déplacé en milieu étranger est porteur de capacité, d’une puissance d’agir dont la perte serait ressentie par la société tout entière ».

Rahnema et Robert différencient trois catégories de pauvreté : « la pauvreté conviviale, la pauvreté volontaire et la pauvreté modernisée ». Ce dernier terme a été créé par Ivan Illich comme un synonyme de la misère moderne. Rahnema et Robert définissent la pauvreté modernisée comme une « dissonance cognitive entre les rituels et la réalité, car elle promet l’abondance, mais accroît les raretés. Cela engendre de nouvelles frustrations, de nouveaux objets de désir, capacité de subsistance » [7].

Ainsi, il faudrait ajouter une quatrième différenciation : la pauvreté conviviale, la pauvreté volontaire, la misère matérielle (la non-satisfaction des besoins essentiels physiques et matériels, tel que se loger) et la misère moderne ou la pauvreté modernisée (une misère matérielle réelle, doublée d’une illusion construite par la société marchandisée.

A la différence du terme de pauvreté, l’usage du terme misère devrait être utilisé seulement en fonction d’une des deux conditions suivantes (ou des deux simultanément) : soit lorsqu’un individu ne parvient pas à satisfaire ses besoins essentiels (la misère matérielle), soit lorsqu’il y parvient à peu près, mais que cette situation est mal vécue pour des raisons psychosociologiques (la misère moderne d’Illich ou la pauvreté moderne de Rahmena). Tandis que la misère relève d’une dimension quantitative, la pauvreté relève, quant à elle, plus de la dimension qualitative. Ainsi, dans une situation de simple satisfaction des besoins essentiels physiologiques et matériels, le miséreux vivra mal cette situation, tandis que le pauvre peut accepter cette situation et bien la vivre, dans le cadre d’une « sobriété heureuse ». C’est donc une différence de nature qualitative. Cependant, ce ne doit pas être une raison pour créer une société à deux vitesses, laissant à la traîne les plus pauvres, même dans la sobriété heureuse, comme nous le verrons par la suite. La sobriété heureuse devrait pouvoir être un choix libre et volontaire et non le résultat d’une détermination socioéconomique.

La pauvreté conviviale et volontaire fait la promotion de la frugalité heureuse, d’un mode de vie simple et de bon sens, c’est-à-dire de ce qui est nécessaire et suffisant pour bien vivre. A la différence de la misère, la pauvreté volontaire « se base sur un choix délibéré » et « la quête d’une richesse plus libératrice de toute dépendance matérielle superflue. Elle exclut les plaisirs qui dégradent la relation personnelle » [8] aux autres et à soi même.

La pauvreté est souvent perçue, de nos jours, comme un fait négatif, or cela n’a pas toujours été ainsi. Le sociologue Jean Labbens rappelle que « la pauvreté a souvent été prônée comme un bien. Pour des raisons morales et religieuses, d’abord ; elle libère des soucis terrestres et permet de vaquer à la contemplation ». C’est-à-dire à une vie plus méditative qu’hyperactive. De plus dans cette approche religieuse « la pauvreté laisse à l’homme de quoi subvenir à ses besoins ; peu sans doute, mais assez, tout de même, pour donner un sentiment de sécurité ; sinon, elle créerait des préoccupations temporelles, au lieu d’en retirer. L’excellence de la pauvreté ne se mesure donc point au dépouillement des biens, mais à la libération qu’elle procure » au plan spirituel. Dans cette perspective, le pauvre ne doit donc pas avoir à se soucier de sa subsistance, sinon il vit dans la misère angoissante et destructrice [9]. Autrement dit, le pauvre doit au minimum disposer de ce qui est nécessaire pour se dégager de la misère matérielle.

Comme le souligne Blandine Destremeau, Rahnema et Robert se défendent « d’un regard romantique ou nostalgique sur cette pauvreté et pour ce faire, ils en appellent aux registres philosophique, sociologique, économique et écologique, qui s’enracinent dans la notion de puissance, la potentia de Spinoza [10]. C’est-à-dire la maîtrise et la plénitude intérieure alors que la potestas ou pouvoir est un pouvoir extérieur dont l’essence est l’exercice d’une force d’intervention sur les autres. Un chapitre entier de l’ouvrage est d’ailleurs consacré à Spinoza » [11].

La satisfaction des besoins psychologiques est une des conditions du bien vivre. Parallèlement, aux besoins essentiels physiologiques et au besoin de puissance sur soi-même, il existe d’autres besoins psychiques essentiels à la « vie bonne », tel qu’en parle en particulier le philosophe Paul Ricœur. La « sobriété heureuse » telle que la formule Pierre Rabhi vise à retrouver une harmonie intérieure et extérieure, psychique et écologique. Elle vise aussi à développer les qualités psychologiques de l’être humain (se détacher du besoin de posséder, de consommer, du pouvoir, de s’oublier dans l’activisme…). Qualités qui sont nécessaires d’acquérir, afin de pouvoir réellement mettre en œuvre cette autolimitation, en vue d’un partage équitable des ressources entre tous les êtres vivants.

Selon le psychologue Maslow, les cinq besoins fondamentaux principaux sont les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, les besoins d’appartenance, le besoin d’estime de soi et d’accomplissement de soi [12]. Cependant, à l’exception des besoins physiologiques et d’estime de soi, il ne nous semble pas qu’ils sont véritablement fondamentaux, puisqu’ils sont composés en réalité de certains d’autres besoins plus fondamentaux. C’est pourquoi les besoins véritablement fondamentaux devraient plutôt être les suivants : les besoins physiologiques, le besoin de vivre (pulsion de vie), le besoin d’être fort, le besoin d’aimer (de servir autrui, d’être utile), le besoin de réalisation de soi-même (par la création de soi ou d’objets) et le besoin de compréhension (de curiosité). Par exemple, le besoin d’estime de soi étant un besoin fondamental, puisqu’il découle du besoin d’aimer sa propre force (niveau primaire). Lorsqu’il est vécu sous la forme de la peur d’avoir une mauvaise estime de soi ou une mauvaise confiance en soi, il peut engendrer un besoin névrotique de reconnaissance conscient ou non.

La pauvreté conviviale et la sobriété heureuse supposent donc la satisfaction de ses besoins physiques, matériels et psychologiques. Satisfaire les 5 besoins fondamentaux psychologiques suppose de parvenir à prendre conscience des peurs subconscientes engendrées par leur non-satisfaction, puis de parvenir à s’en détacher psychiquement. Ces 5 peurs sont reliées aux 5 besoins psychiques fondamentaux : la peur de la mort au besoin de vivre, la peur d’être faible au besoin d’être fort, la peur de ne pas être aimé au besoin d’aimer, la peur de ne pas se réaliser au besoin de réalisation de soi même par la création, la peur de ne pas comprendre et donc ne pas maîtriser son environnement au besoin de compréhension du monde. Se détacher de ces peurs suppose non seulement un travail intérieur (psychologique, méditatif, contemplatif, etc.), mais aussi une analyse critique des valeurs de la société, qui soit de nature sociologique et philosophique. La marchandisation capitaliste et le matérialisme nous poussent à nous créer des besoins artificiels et renforcent la dimension névrotique des besoins non essentiels. Les besoins et les peurs névrotiques principaux sont en nombre relativement limité, mais leurs combinaisons et leur pondération sont quasiment illimitées.

LA SIMPLICITE VOLONTAIRE CONTRE LA SIMPLICITE SUBIE [13]

La simplicité volontaire désigne des personnes ayant choisi de vivre volontairement avec peu de ressources, afin de se simplifier la vie et d’accroître leur bonheur de vie, une « vie bonne » grâce au détachement des besoins non essentiels. C’est « un courant social, un art de vivre ou une philosophie de vie qui privilégie la richesse intérieure par opposition à la richesse matérielle manifestée par l’abondance de la consommation » [14]. Pierre Rabhi, un des principaux leaders du mouvement de la décroissance, la dénomme aussi « sobriété heureuse ».

Ce n’est que dans les années 1990 que l’expression simplicité volontaire prendra vraiment son essor, en débutant par le Québec, notamment grâce à de nombreux ouvrages y faisant référence, tel celui de Richard Gregg (1885-1974). C’est un philosophe social et un disciple de Gandhi. Il est considéré comme un précurseur en occident de la simplicité volontaire et des théories de la non-violence. Il a cherché à propager la pensée de Gandhi aux États-Unis à travers un ouvrage, « La valeur de la simplicité volontaire » (1936). « Qu’en est-il de la simplicité involontaire des plus pauvres ? Est-ce une bonne chose ? » s’interroge Richard Gregg. « La contrainte crée une frustration, un sentiment d’infériorité, du ressentiment et de l’envie pour les choses qui leur sont refusées. Dans la mesure où la simplicité subie conduit à une plus grande intimité avec les forces salutaires de la nature et à l’unité avec nos prochains, elle ne semble pas entièrement mauvaise. Les vies menées par les pauvres dans les villes, cependant, ne sont pas naturelles, mais dépendent d’un environnement hautement artificiel et complexe qui les prive de soleil, de l’air frais et d’une alimentation biologique. Ce cadre de vie les éloigne aussi très souvent des relations humaines et ordinaires et d’activités saines. Plus la sobriété volontaire sera pratiquée par les privilégiés, plus les avantages de la simplicité rejailliront sur les défavorisés, car leur abstinence subie leur paraîtra d’autant moins injuste et leur pauvreté pourrait alors trouver un remède » [15]. Les plus riches peuvent donc apprendre des plus pauvres, contrairement à ce que la majorité pense souvent, puis le processus peut s’inverser.

La simplicité subie peut être bien ou mal vécue. Cependant, elle est généralement mal vécue. En France, c’est ce que Nicolas Duvoux appelle « l’autonomie contrariée ». Ce sont des personnes qui touchent des aides et qui sont persuadées de ne pas pouvoir sortir de ce système d’assistanat. Elles se positionnent donc comme victimes et mettent en avant leurs difficultés. Elles intériorisent également leur statut et la stigmatisation que celui-ci entraîne.

La simplicité subie peut néanmoins être bien vécue. On pourrait assimiler ce point à « l’autonomie intériorisée » de Duvoux. Dans son ouvrage, l’autonomie des assistés, il explique que pour les personnes qui « font avec », le fait de toucher des aides est parfois considéré comme un droit légitime. Ils sont en effet conscients que c’est juste un passage de leur vie et ils estiment que bientôt ils en sortiront. Ce sont également des personnes, qui pour compenser un manque de travail se consacrent à des loisirs, afin d’occuper leur temps libre ou de se consacrer à une passion [16]. Le fait de bénéficier d’aides sociales peut être mal vécu par ceux qui se considèrent comme des assistés, des paresseux, voire des parasites pour la société. La pauvreté bien vécue par les personnes « assistées » économiquement suppose donc une vision différente du monde et du système socio-économique. Ainsi, ceux qui disposent d’une culture marxiste peuvent estimer que lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’emplois disponibles pour tous les chômeurs, alors les aides sociales sont justifiées et méritées. Ce raisonnement prendra d’autant plus de force s’ils considèrent que les salaires sont insuffisamment du fait de l’exploitation du travail par les capitalistes. Il leur paraît donc juste qu’une redistribution des richesses s’opère aussi envers les chômeurs, via les cotisations sociales notamment. Ainsi, la simplicité subie peut être bien vécue et favoriser le « bien-vivre » dans une société capitaliste.

Les cultures s’enracinent dans des pratiques concrètes. Voici une liste de pratiques volontaires ou contraintes, des classes populaires ou pauvres, dont s’inspirent parfois sans le savoir les partisans de la sobriété heureuse :

- La consommation majoritairement végétarienne (par manque de moyens), plutôt que de la viande à tous les repas.

- Les transports en commun et le vélo (surtout au Sud), plutôt que la voiture.

- La force de la traction animale plutôt que le tracteur.

- La réparation plutôt que de jeter après usage.

- La récupération plutôt que l’achat du toujours neuf.

- La maîtrise de technologies simples plutôt que dépendance à une technologie de pointe.

- La solidarité familiale plutôt que l’individualisme égoïste.

- L’entraide amicale ou familiale plutôt que le paiement de prestataire privé.

- L’auto-construction de son habitat plutôt que la construction par une entreprise extérieure.

- Le prêt plutôt que l’achat.

- Compter chaque sou par nécessité plutôt que de dépenser à tout va sans limites.

- Vivre humblement avec peu plutôt que de chercher à travailler plus pour gagner plus

- Le chômage créateur plutôt que le travail plus stérilisant.

- Produire pour sa subsistance plutôt que le productivisme visant une accumulation sans fin.

- Les jardins familiaux et ouvriers plutôt que le rayon du supermarché.

Le mouvement des « Incroyables Comestibles » fait référence aux lieux publics improbables (jardins publics, pelouse d’hôpital…) où sont plantés fruits et légumes mis à la disposition des habitants. Vincent, 31 ans vit avec les minimas sociaux depuis 2 ans. De formation supérieure, il a néanmoins décidé d’arrêter de travailler. Il explique qu’à Valdahon dans le Doubs des citoyens avec l’aide de la municipalité ont ainsi « recrée une sorte de jardin commun. Comme si on voulait recréer une sorte de petit village. Un jardin pour plusieurs habitants qui peuvent venir faire des plantations, échanger des conseils, cela réunit du monde avec comme volonté de recréer du lien social. La société a repris la base de la culture populaire, le partage ». Le mouvement des « Incroyables Comestibles » est porté par des personnes de culture écologique et alternative. Bien qu’ils n’en aient pas toujours conscience, ils puisent dans la culture des jardins ouvriers des villes. François Rouillay, Conseiller en développement territorial en Alsace estime que « les Incroyables Comestibles sont un formidable outil pédagogique, un catalyseur de reconnexion avec la terre nourricière » [17] . Retrouver le lien à la nature, par un contact avec la terre, avec les plantes de manière manuelle ou par des promenades bucoliques est fondamental pour retrouver une santé physique et mentale. Il se développe de même des jardins thérapeutiques dans le cadre des recherches en écopsychologie. Dans un second temps, cela permet aussi pour chaque citoyen, de comprendre de l’intérieur l’importance de l’écologie.

LE « BIEN VIVRE » COMME PROJET DE VIE ET IDEOLOGIE

La pensée chrétienne prône depuis son origine le détachement matériel. Aux origines de ces concepts de simplicité, on retrouve l’héritage de la sagesse antique, puis les idées de Saint François d’Assise, que l’on peut considérer comme un des premiers « écologistes ». Il a fait du vœu de pauvreté un des principes des franciscains notamment. La pensée chrétienne prône depuis son origine le détachement matériel.

Le « Buen vivir » et le « sumak kawsay » proviennent de la culture amérindienne. Le « Buen vivir » est un concept qui est une traduction métisse des mots Sumak Kawsay venant des différentes cultures indigènes, surtout andines. Nés dans les pays d’Amérique du Sud, le « Buen vivir » ou « Sumak Kawsay » sont des mouvements qui sont issus d’une longue recherche d’alternatives de vie dans des luttes populaires, notamment indigènes incluant souvent une approche spirituelle. Le « Buen Vivir » est un concept plus qu’un mouvement. Il est d’abord porté par les mouvements indigènes et écologistes en Équateur, ainsi que d’autres organisations sociales. Il a été repris par le gouvernement de Rafael Correa, économiste et président de l’Équateur, pour rebaptiser le plan de développement du pays, le « Plan national pour le Buen Vivir ». On retrouve ce concept de Buen Vivir en Bolivie avec le Sumak Qamaña sur lequel s’appuie Evo Morales, leader syndical bolivien du mouvement vers le socialisme, le président du pays d’origine et de culture indigène.

David Choquehuanca, le ministre des Affaires Étrangères de Bolivie, résume ainsi « le buen vivir » : « recommencer à être ce que nous avons été ». L’article 8 de la Constitution établit que : « l’État assume et promeut comme étant les principes éthico-moraux de la société plurielle ». Le bien vivre c’est accorder la priorité à la vie, c’est savoir se nourrir, savoir combiner la nourriture adaptée aux saisons, c’est accepter les différences, c’est savoir danser, c’est savoir travailler, mais ce n’est pas “vivre mieux” au plan quantitatif comme dans le cadre du paradigme productiviste [18].

En France, Paul Ariès, le rédacteur en chef du magazine les Zindignés et l’auteur du livre « le Socialisme Gourmand, le Bien vivre : un nouveau projet politique » réintroduit la culture populaire comme soutien aux mouvements écologistes. Il considère qu’ancrer « dans les racines des civilisations, le projet du bien vivre est aujourd’hui au coeur du débat (…). Indispensable pour reprendre pied, pour permettre (…) aux milieux populaires de se retrouver (…), afin d’assurer la visibilité d’autres façons de vivre avec comme dessein de vivre mieux ».

Pour le politologue Matthieu Le Quang, « la société du Buen Vivir a aussi pour fin, le bonheur de l’être humain. Ce bonheur ne correspond pas à la recherche de la richesse et de la croissance, mais à améliorer les relations entre les êtres humains entre eux et avec la nature. Et tout cela, dans une démocratie qui soit à la fois représentative, participative et directe qui recherche l’unité dans la diversité, la solidarité et une meilleure coopération entre les personnes » [19]. Il s’agit donc d’une approche holistique, c’est-à-dire psychologique, environnementale, économique et politique.

On peut relever un parallèle entre la culture du bien-vivre et les « 11 indicateurs du vivre mieux » crées en 2011 par l’OCDE, une des organisations centrales d’analyse économique des pays industrialisés d’orientation néolibérale. Les indicateurs des besoins essentiels sont donc en relation avec la culture du « bien-vivre » qui s’inscrit dans les valeurs de différentes cultures nationales, mais aussi des cultures liées aux classes socio-économiques.

Le Bonheur national brut (BNB) est un indicateur qui s’inscrit dans la philosophie de la sobriété heureuse. Il a été créé dès 1972 par le gouvernement du Bhoutan. Ce pays de 700 000 habitants est enclavé entre l’Inde et la Chine. Le BNB vise à orienter les politiques publiques différemment et à compléter l’indicateur quantitatif du PIB. « Le BNB s’appuie sur quatre grands principes : croissance et développement économique, conservation de la culture, sauvegarde de l’environnement et gouvernance responsable ». Alors, que le PIB, ne prend en compte que la création de richesse économique quantifiable. De plus, le PIB croit avec les nuisances sociétales… Ainsi, la destruction d’une centrale nucléaire ou le passage d’ouragans destructeurs vont accroître le PIB, car il sera nécessaire de financer la reconstruction et les soins des blessés ! A l’inverse, « le BNB se compose de 72 critères de mesure qui ont été mis en place et couvrent l’ensemble des activités du pays ». Ainsi, « des mesures concrètes ont été prises comme l’interdiction de vendre du tabac, l’amélioration de l’accès aux soins et à l’eau potable, de la qualité des routes ainsi qu’une éducation pour tous. Viser un maximum de bien-être matériel, psychologique et spirituel dans un pays victime d’une pauvreté endémique, ce n’est pas rien. Mieux, en 2011, le taux de croissance du PIB s’élevait à 8%.

’’ Mesurer le bonheur, ce n’est pas juste utiliser un indicateur, il faut prendre un ensemble de mesures pour avoir une image complète ’’ avance l’économiste Renaud Gaucher auteur ’’ de Bonheur et économie. Le capitalisme est-il soluble dans la recherche du bonheur ? ’’. Les exemples d’indicateurs élaborés ces dernières années ne manquent pas : Indice de développement humain (IDH), Bonheur intérieur net, Indice du bonheur mondial… » [20]. Cependant, leurs limites restent le fait que ces indicateurs sont parfois un peu subjectifs. Le BNB inclut ainsi des indicateurs psychologiques avec le temps de relaxation, les sentiments de jalousie ou de générosité, qui bien que nécessaires restent difficiles à mesurer scientifiquement. Bien que le Bhoutan soit le premier gouvernement qui est crée un indicateur fondé sur le bonheur, il reste encore un pays en développement avec une grande pauvreté. Cependant, ce gouvernement à eu le mérite de chercher une autre voie fondée sur les besoins essentiels, plutôt que sur la croissance comme but sociétal principal. Les questions économiques et culturelles marquent des différences qui génèrent des frustrations et des luttes sociales entre les classes populaires et les classes les plus riches.

On distingue 8 catégories autour de la culture et des classes bourgeoises et populaires. Ainsi, nous pouvons différencier de manière schématique différentes attitudes au sein des classes socio-économiques. Elles se situent entre les deux extrêmes que sont dans les classes bourgeoises et populaires. Ces 8 différentes attitudes idéales typiques dépendant de trois critères :

- la classe sociale d’origine,

- le niveau de vie économique,

- les valeurs actuelles (bourgeoise ou populaire) liées au but de vie.

Il y a la figure classique ou l’attitude du « bourgeois heureux » ou satisfait, car il est riche. A ses côtés réside la figure de « l’ancien riche ». C’est-à-dire le « bourgeois malheureux », car il ne dispose plus d’un capital économique qui le satisfait. A l’inverse le « nouveau riche ostentatoire », dispose d’un niveau économique l’inscrivant dans la classe bourgeoise, mais il est issu de classes économiquement inférieures. Il adopte une attitude ostentatoire, afin de montrer sa réussite par des signes extérieurs de réussite économique. A la différence, de l’attitude du « nouveau riche humble », qui est parvenu à accéder au niveau de vie économique du bourgeois, mais qui revendique toujours des valeurs et des pratiques de sa classe d’origine (populaire par exemple). Quant au désormais bien connu « bobo », le bourgeois bohême, il est économiquement bourgeois, mais culturellement populaire ou du moins se revendiquant comme tel. Il est souvent critiqué, car il y a un écart entre son idéal (sobre, écologiste…) et ses pratiques dépensières donc anti-écologistes, car ses empreintes carbone et écologique sont élevées.

Dans les classes subalternes et en particulier populaires, on relève la figure classique du « pauvre frustré » (malheureux), car il n’est pas satisfait de son niveau de vie économique. À la différence du « pauvre heureux » - lui aussi issu d’une classe sociale populaire - mais qui lui apprécie son mode de vie, bien qu’il dispose de faibles revenus. Avec un niveau de revenu équivalent figure le « bohème » qui est aussi pauvre et heureux, cependant son origine est différente. Il est issu de la classe bourgeoise, mais dispose à présent d’un capital économique faible, à l’instar du pauvre heureux et du pauvre frustré des classes populaires. Par contre, le « bohème », lui n’est pas frustré comme le « bourgeois frustré » ou le « pauvre frustré », car il a adopté les valeurs de la simplicité volontaire. A ses côtés trône, la célèbre figure du « bobo », le « bourgeois bohème » qui est riche, mais plus bohème et écologiste dans la forme et l’image, que dans la pratique réelle. Il est donc plutôt heureux, mais n’adopte pas une attitude cohérente, contrairement au « bohème » et au « pauvre heureux », qui eux sont cohérents et plutôt heureux.

Pour passer d’une catégorie à une autre, les changements s’opèrent au plan économique, au plan des pratiques réelles, mais aussi au niveau de l’acceptation ou non de son statut social. Ainsi, la frustration qui étreint ces différents types dépend plus de l’écart entre leurs valeurs et leur revenu, que du niveau du revenu lui-même. Cependant, à la différence de la pauvreté, rappelons que la misère, c’est-à-dire la non-satisfaction des besoins vitaux conduit non seulement à la frustration, mais progressivement à la malnutrition, puis à la maladie, jusqu’au décès prématuré.

SCHEMA DES 8 CATEGORIES IDEAL-TYPIQUES AUTOUR DE LA CULTURE, DES CLASSES BOURGEOISES ET POPULAIRES

LA SOBRIETE HEUREUSE : UNE REVOLUTION CULTURELLE

La « décolonisation de notre imaginaire » est le premier pas vers l’objection de croissance [21]. Voilà ce qu’explique Serge Latouche et cela suppose un véritable changement de paradigme. François Houtard, dans une allocution à l’assemblée générale des Nations Unies, le 30 octobre 2008, proposait d’une part de remplacer la valeur d’échange par la valeur d’usage, afin de permettre de créer des biens communs et non plus seulement des biens marchands. D’autre part, il suggérait de s’appuyer sur l’interculturalité, afin de parvenir à changer nos systèmes de valeurs respectifs.

En effet, l’obstacle le plus fondamental, pour dépasser le capitalisme consiste à parvenir à dépasser nos modèles de représentation du monde qui nous semblent naturels et éternels, alors qu’ils ne sont que le résultat d’une culture donnée à une époque donnée. Actuellement, il s’agit de l’idéologie hégémonique capitaliste néolibérale (Gramsci), qui est devenue une pensée unique et la fin de l’histoire pour certains, tel Fukuyama [22].

L’approche, en termes de soins de santé primaire, illustre ce passage vers la postmodernité. Il s’inspire notamment du savoir-faire des médecins traditionnels, des « hommes médecines », des chamanes, qui s’appuient notamment sur l’usage des plantes pour soigner. « « A l’homme-machine » dont la médecine académique ne connaissait que les symptômes, les souffrances et la mort, se substituait un « homme-total » » selon l’expression de M. Mauss. Cette approche dynamique de la vie fut introduite par Malinowski avec l’anthropologie culturelle [23] dans la fin des années 1920. Il envisage que chaque culture doit être reconnue pour sa différence et a une spécificité qui lui est propre, comme chaque organe l’est dans un corps ; chaque culture vient ainsi apporter sa contribution à l’humanité. Grâce à des mécanismes de « feed-back », un corps conserve son homéostasie, son équilibre physiologique. De même, une société évoluant de manière équilibrée répond aux besoins de ses membres en faisant évoluer ses valeurs et ses actions. [24]

Une vision du monde fondée sur la reliance est la condition d’une société harmonieuse. Avec la croissance démographique et la division du travail liée à la spécialisation à outrance les sociétés modernes s’éloignent du modèle de la société organique. Dans cette dernière le savoir et les personnes restent reliés entre elles, comme les organes d’un corps. C’est l’approche organique du monde selon Malinowski. Ainsi, dans les sociétés traditionnelles, le guérisseur, l’homme médecine, le chamane articule les fonctions de « gardien » de la santé physique, mais aussi psychique et sociale des membres de sa communauté. Chez les Kogis, un peuple premier de Colombie, lorsqu’une personne commet des actes répréhensibles, l’ensemble du village se réunit pour résoudre ce problème. Ils considèrent qu’il s’agit d’un symptôme d’un dysfonctionnement collectif et non pas seulement une déviance individuelle. Dans cette conception holistique les membres de la communauté sont considérés comme un tout, c’est-à-dire que chacun est relié aux autres de manière interdépendante. Une déviance individuelle résulte donc d’un déséquilibre collectif [25].

A l’inverse, dans la plupart des nations de la société occidentale moderne un voleur dans un magasin d’alimentation peut être condamné à de la prison, sans que l’on prenne en compte la responsabilité collective. Par exemple certaines personnes deviennent délinquantes, car le chômage s’avère trop important pour que tous les citoyens puissent trouver du travail. Cela engendre de la misère, de la frustration et des besoins essentiels insatisfaits, ce qui engendre parfois des actes délictueux. Pour éviter ces dérives, les membres de cette société auraient pu décider de partager le volume global de travail disponible. Mais bien qu’ils n’aient pas fait ce choix pour des raisons d’idéologie économique, les membres de cette société n’estiment pas non plus qu’ils ont à assumer véritablement collectivement les conséquences de ce choix politique. L’égoïsme compétitif de l’idéologie néolibérale n’explique pas à elle seule individualisation des individus. La modernité avec son approche scientiste à outrance, fondée sur le rationalisme et le matérialisme a engendré une atomisation du corps social. L’idéologie capitaliste, comme celle du communisme stalinien s’y sont nourris puissamment et l’ont renforcé, puisque cela servait leur vision productiviste et matérialiste de la société, au service de la domination des puissants.

On constate dans l’occident contemporain une vision réductionniste des mécanismes sociaux fondée sur une approche du monde morcelée. Généralement ces analyses se veulent hyper spécialisées, mais sans liens cohérents et profonds entre elles, car elles sont formulées chacune par des économistes, des sociologues, des psychologues, des politistes, des médecins, des théologiens…. L’analyse et la vision de la société s’apparentent à un pantin désarticulé, à un squelette dévitalisé et disloqué, car sans articulations, à qui on aurait sectionné les organes et les os, pour les étudier au microscope. Tandis, que dans la plupart des communautés traditionnelles des peuples premiers, l’homme médecine non seulement dispose d’une vision globale de sa société et lui applique une thérapie holistique. Souvent les chamanes sont aussi artistes. Or, l’art est un média particulièrement adapté pour élaborer des synthèses, des liens, des mises en perspectives. « L’art de vivre est un art de navigation difficile entre raison et passion, folie et sagesse, prose et poésie (…) Vivre de prose n’est que survivre, vivre, c’est vivre poétiquement », souligne Edgar Morin [26].

L’esprit analytique devient destructeur et mortifère, s’il ne trouve pas un équilibre avec l’approche synthétique. Dans les communautés composées de milliers d’individus, une seule personne, qu’il soit savant, homme politique ou religieux, ne peut parvenir à intégrer l’ensemble des connaissances à sa régulation sociétale, a la différence des petites communautés humaines traditionnelles dans lesquelles officient les chamanes. C’est pourquoi, dans nos sociétés, l’interdisciplinarité, la capacité à relier les disciplines est indispensable pour parvenir à concevoir et donc à construire une société cohérente et véritablement vivante. C’est ce qu’explique à sa manière Edgar Morin dans le cadre de la théorie de la complexité [27]. « La morale et l’intelligence ont besoin de s’éclairer mutuellement » ; « la pensée complexe nourrit d’elle-même l’éthique. En reliant les connaissances, elle oriente vers la reliance entre humains. Son principe de non-séparation oriente vers la solidarité. Elle comporte la nécessité d’auto-connaissance par l’intégration de l’observateur dans son observation, le retour sur soi pour s’objectiver, se comprendre et se corriger, ce qui constitue à la fois un principe de pensée et un principe éthique… » [28]. L’approche interdisciplinaire semble donc la condition pour concevoir une vision cohérente du monde. Mais doit s’y ajouter une reliance entre les différentes cultures, traditionnelle et moderne, populaire et bourgeoise, scientifique et spirituelle, écologique et socio-économique… L’approche multiculturelle interdisciplinaire peut parvenir à réunir les sociétés et les sciences, afin d’éviter le naufrage de la société occidentale moderne dite civilisée et de parvenir au moins à « une vie bonne » en harmonie. Or, le philosophe et littéraire, Paul Valéry a écrit : « on reconnaît la grandeur d’une civilisation à la façon dont elle traite ses minorités », c’est-à-dire les plus faibles.

La culture de la croissance infinie, de la vitesse extérieure s’oppose à la culture de la lenteur et de la simplicité intérieure. Les « occidentaux » sont poussés culturellement vers la suractivité, ce qui crée une civilisation de la croissance et de la vitesse infinie. Une des raisons de cette éternelle course en avant et de l’hyperactivité des occidentaux en particulier, s’explique à nouveau par un besoin de compenser la peur du manque, du vide et finalement la peur de la mort. Dans la culture moderne, en particulier celle du capitalisme occidental techno-industriel, une des valeurs dominantes repose sur la recherche du rendement, de la productivité, de la croissance économique sans limites. Tandis que dans la culture postmoderne, la priorité est donnée au temps intérieur, à la quête de la lenteur, comme opportunité de la « simplicité heureuse », afin de développer aussi les qualités intérieures de l’être humain. Un peu dans la même veine, Paul Lafargue, le gendre Karl Marx, avait déjà écrit en 1881 « le droit à la paresse » [29].

Travaillez moins, pour gagner moins, consommer moins et surtout vivre mieux, tels sont les principes de l’écologie de la pauvreté. Le film de Pierre Carles, « Attention, danger travail » qui a fait polémique, défend aussi cette philosophie. Il a filmé des chômeurs qui se plaignaient au début d’être exclus de la vie active et de ne plus avoir de salaires pour vivre. Quelques temps après, ils avaient réussi à s’adapter et parvenaient à vivre avec le revenu minimum d’insertion. Puis ils ont pris goût à vivre tranquillement, sans la contrainte d’un travail aliénant et refusèrent alors de chercher un emploi. Ils affirmaient ainsi en quelque sorte, « la société capitaliste nous a jeté, à présent nous ne voulons plus nous y soumettre ! ».

Dans une perspective productiviste capitaliste ou socialiste étatique, l’injonction consiste à « travailler plus », plus vite, plus efficacement, recherche de la productivité maximum, pour « gagner plus ». Dans le cadre de l’écologie sociale radicale, les personnes entendent partager le travail, pour que tous y aient droit. Ils tentent de travailler moins pour accroître le temps pour soi et pour autrui. Ivan Illich estime qu’il faut parfois savoir « dire non » pour bien vivre dans cette société. Les travailleurs-consommateurs « ne sont même pas capables d’imaginer qu’ils pourraient se soustraire à leur condition de passager, c’est-à-dire jouir de la liberté de l’homme moderne, dans un monde moderne, de se mouvoir par lui-même » [30].

Les membres des classes aisées exercent généralement des métiers intellectuels et dévalorisent le travail manuel exercés par une large part des classes populaires. Or, Gandhi valorisait au contraire le travail manuel, comme il l’a écrit dans sa publication mensuelle « Navajivan » : « le rouet est la plus importante de mes activités » [31]. Les membres des mouvements alternatifs et écologistes qui se ressourcent auprès des cultures populaires valorisent aussi le travail manuel, car il favorise une vie simple et humble. Il recentre la conscience dans le corps et finalement diminue la tension nerveuse des excès de l’intellect. Mais c’est aussi simplement le moyen de gagner sa vie.

L’approche fondée sur les besoins essentiels et les technologies appropriées (autonomie et identité culturelle) ne doit pas aboutir à un système à deux vitesses. Les trois principes d’un projet de développement social sont les besoins essentiels, le développement autonome et l’identité culturelle selon Roy Preiswerk, de plus, ils sont interdépendants et synergiques [32]. Rappelons au préalable, le développement économique et social est souvent une nécessité vitale, pour les populations n’ayant pas atteint le niveau de l’empreinte écologique moyenne et soutenable pour l’humanité. On le voit, si le développement de la technologie appropriée suscite encore actuellement, de grand espoir, elle montre aussi ses limites, notamment dans le domaine de la santé et de la médecine traditionnelle, qui en est une des manifestations. Le risque de tous les dispositifs qui cherchent à répondre aux besoins des populations à court terme et de manière réaliste consiste à dériver dans un système social à deux vitesses. C’est-à-dire un système ou les plus riches bénéficient par exemple de la médecine de pointe, tandis que les autres se contentent de survivre avec une médecine au rabais. Pour éviter que ne s’instaure un système de santé à deux vitesses, c’est finalement une révolution complète de la société qui devra être entreprise. Cela peut se dérouler soit par la somme des petites réformes (la méthode réformiste des petits pas, mais bien réels) ou par une transformation rapide et radicale visant la redistribution des richesses dans le cadre de ressources non renouvelables limitées.

En revanche, si la stratégie des besoins essentiels engendre réellement une redistribution des richesses dans l’ensemble de la société, cela peut remettre en cause le processus de détermination des besoins. Bernard Rosier souligne fort justement que ce processus « repose sur l’inégalité sociale dans les sociétés capitalistes (...). Les produits n’y sont pas mis au point et diffusés pour répondre aux besoins fondamentaux de la majorité, mais pour satisfaire le besoin de démonstration de la minorité » [33]. Dans le système capitaliste néolibéral, les plus riches parviennent à satisfaire leurs besoins secondaires, ce qui nuit à la satisfaction des besoins prioritaires des plus pauvres.

La stratégie des besoins essentiels suppose donc un changement des valeurs et des lois sur lesquelles de notre économie marchande capitaliste. La stratégie des besoins essentiels peut remettre en cause certains principes de ce système en introduisant certaines limites et certaines règles pour protéger les plus faibles. À l’inverse, elle peut verrouiller le système capitaliste en institutionnalisant la scission de la société et le système d’exploitation, selon que son application s’avère partielle ou globale. C’est-à-dire que la décroissance sélective peut être socialiste et redistributive ou bien être une décroissance capitaliste néolibérale où seuls les plus pauvres décroissent pour que les plus riches puissent continuer leur croissance plus longtemps. Effectivement quand les classes les plus riches consentent à redistribuer une infime part de leurs ressources c’est généralement pour éviter que les plus pauvres n’en viennent à se révolter.

Pour rester égalitaire, l’écologie de la pauvreté doit éviter les dérives du modèle caritatif néo-libéral ou le modèle de l’assistanat de l’État-providence de la sociale démocratie. Dans les deux cas, les besoins des plus pauvres sont plus ou moins pris en compte, mais engendrent une société à deux vitesses. C’est-à-dire que l’écart reste perpétuellement très important, entre les classes riches et les classes très pauvres. Limiter cet écart suppose donc d’organiser la société sur la base d’un système qui tend vers une « pyramide » la plus aplatie possible entre les classes socio-économiques. C’est-à-dire que l’écart entre les revenus et les patrimoines les plus et les moins élevés soit relativement faible.

L’écologie et la protection de l’environnement si elles se limitent aux dominants (les blancs les plus riches), n’est pas une écologie sociale. D’où une écologie des pauvres. Ce pôle de l’écologie est relativiste et pro-social. Il se compose notamment de l’écologie des peuples de couleurs de Washington et de Cochabamba. Ils critiquent en particulier, le pôle qui lui est opposé est celui de l’universaliste-néolibéral de l’écologie environnementaliste. Certains écologistes états-uniens, tels le révérend Benjamin Chavis s’opposent au racisme environnemental. C’est-à-dire à « la discrimination raciale dans les politiques environnementales et dans la mise en application de la législation et des règlements, le ciblage délibéré des communautés composées de gens de couleurs pour les sites dédiés aux déchets toxiques (…) et une histoire caractérisée par l’exclusion des personnes de couleur de la direction du mouvement environnementaliste » [34]. Depuis les années 1990 Greenpeace Etats-Unis fait partie des ONG qui ont le mieux pris en compte ces questions.

Conclusion

Les personnes des classes populaires qui parviennent à « bien vivre » sont celles qui disposent d’un capital culturel et/ou social suffisant ou adapté, malgré la pression idéologique de la société de consommation. Elles développent ainsi des modes de vie fondés sur la « sobriété heureuse ». Elles sont ainsi des exemples pour les plus riches. Ces cultures populaires, les cultures des pauvres et les cultures traditionnelles ne devraient donc pas être considérées comme des sous cultures et être sujet à l’opprobre par les élites. Elles devraient plutôt être replacées au même rang que les cultures dominantes en étant respectées à leur juste valeur, c’est-à-dire comme des cultures différentes, mais de niveau égal, voire supérieur, sur certains points. La perspective n’est donc plus seulement relativiste, mais aussi égalitariste. Les classes disposant de capitaux culturels et économiques élevés, qui en prennent conscience, tels les bourgeois-bohèmes commencent à copier certains modes de vie des classes populaires, même s’ils restent parfois une incohérence entre leurs valeurs, leurs discours et leurs pratiques. À la différence des « bohèmes » ou des « pauvres heureux » qui parviennent à vivre une véritable sobriété heureuse et donc disposent d’une empreinte écologique plus soutenable. Les changements de comportements des « minorités actives » peuvent contribuer à transformer les valeurs de la société en changeant les modes de vie et de consommation des classes dominantes. Cela aura des répercussions sur les autres classes sociales, qui cherchent généralement à les imiter.

La sobriété n’est pas toujours heureuse et elle est généralement contrainte dans les classes pauvres ou populaires. Pourtant, lorsque la simplicité devient volontaire, elle peut devenir un mode de vie vertueux au plan psychologique, social et écologique. De plus, cela peut aider les cultures traditionnelles, les classes populaires et les plus pauvres à retrouver une fierté liée à leurs pratiques et leurs valeurs et leurs savoirs faire traditionnels. Car lorsqu’ils les méprisent, ils se considèrent alors comme des classes dominées ou en retard de développement. Ce qui conduite alors les individus des classes populaires à chercher à imiter les classes les plus riches qui cherchent à réussir leur vie par la quête matérialiste. Or, sans une identité culturelle forte (et non un nationalisme guerrier), sans la satisfaction des besoins essentiels et sans une certaine autonomie économique, il ne peut y avoir un développement social, économique et écologique pérenne.

Une attitude est fondée sur des valeurs qui lorsqu’elle est systématisée et généralisée devient une politique. Il y a donc un équilibre à trouver entre deux attitudes excessives vis-à-vis de la pauvreté, qui deviennent deux types d’orientations politiques libérales. Il y a d’un côté l’attitude caritative classique consistant assimiler la pauvreté et la sobriété heureuse, à la seule misère matérielle et psychologique, tout en stigmatisant les pauvres. Soit en les plaignant pour leur mode de vie, c’est l’attitude plus ou moins caritative. Soit en considérant qu’ils sont responsables de cette misère et donc qu’ils la méritent. C’est la politique capitaliste libérale.

L’attitude excessive opposée est l’attitude idéaliste naïve. Elle consiste à magnifier la pauvreté en imaginant qu’elle favoriserait systématiquement un mode de vie fondée sur la sobriété heureuse. Or, elle est souvent synonyme de misère, c’est-à-dire de non-satisfaction des besoins vitaux essentiels physiques, matériels et sociaux, de même que de frustrations psychologiques. L’attitude idéaliste naïve peut conduire volontairement ou non, à la politique décroissante libérale. Elle consiste à prôner une décroissance pour les pauvres, dans le but qu’ils ponctionnent le moins possible les ressources non renouvelables, afin que les plus riches puissent continuer le plus longtemps possible, à croître, à consommer et faire bombance. Ce qui aboutit à une société à deux vitesses au plan social, économique et écologique, dans laquelle les plus pauvres ne pourraient satisfaire que leurs besoins essentiels et cela à l’infini, sans résorber l’écart avec les plus riches. C’est une injustice au plan de l’égalité économique, mais aussi écologique, car les ressources non renouvelables sont limitées à terme.

Entre les excès que sont l’attitude caritative conduisant à une politique libérale fondée d’un côté et de l’autre l’attitude idéaliste naïve, manipulatrice ou instrumentalisée aboutissant à une politique décroissante libérale, il existe une troisième voie, celle de la politique sociale de la sobriété heureuse ou de l’écologie de la pauvreté. Il s’agit donc d’une attitude fondée sur les valeurs de la simplicité volontaire incluant une politique de redistribution des richesses et de justice environnementale. Cette dernière consistant à créer des lois permettant une préservation de l’environnement sans pénaliser prioritairement les plus pauvres. Cela consiste à privilégier par exemple des systèmes de quotas égaux de droit à consommer, à polluer par individu, plutôt que des écotaxes exerçant une pression plus forte sur les personnes les plus pauvres économiquement.