Ce texte traite de la bêtise non pas individuelle, mais induite socialement. Il fait l’hypothèse que certaines formes d’intelligence actuelles, très répandues, sont analysables comme des efforts, souvent couronnés de succès, pour rendre l’autre bête. Ce rapport entre intelligence et bêtise est analysé à travers un corpus de textes, de productions culturelles et de situations tirées du quotidien en mettant en œuvre des concepts venus de la philosophie du langage et de la linguistique de l’énonciation. Plus précisément, le texte met en rapport les formes de savoirs et de discours bien connues telles que Logos (l’intelligence démonstrative), Mythos (l’intelligence narrative) et Mètis (l’intelligence rusée) et la façon dont elles jouent sur l’appareil formel de l’énonciation, la structure ternaire « je, tu et il », au cœur des processus de subjectivation et de socialisation. Et l’on s’aperçoit qu’une certaine forme actuelle de Mètis (souvent mise en œuvre dans les industries culturelles actuelles) permet non pas de donner la parole à un interlocuteur (comme tout bon espace démocratique est supposé le permettre), mais littéralement de la lui prendre et de parler ainsi à sa place.

Ancien professeur au Département de psychologie sociale de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, Marilia Amorim est actuellement maître de conférences au sein de l’équipe Paideia de philosophie de l’éducation de l’Université de Paris VIII. Ses derniers ouvrages publiés en France sont Raconter, démontrer, …survivre. Formes de savoir et de discours dans la culture contemporaine, aux éditions Erès, en 2007, et Petit traité de la bêtise contemporaine. (suivi de) Comment redevenir intelligent, aux éditions Erès, en 2012.

La bêtise individuelle est un droit et, aussi étonnant que cela puisse paraître, un devoir. Un droit, car personne ne peut s’exempter d’être bête de temps en temps. Un devoir, car il faut toujours en passer par là quand on prétend comprendre quelque chose.

Par contre, la bêtise collective, ou plutôt, l’entreprise collective qui cherche à nous rendre bêtes est un effet de pouvoir. Toutes les dictatures occidentales modernes ont mis en place des polices spécialisées à cette fin. Désinformer, déformer, mais aussi nous empêcher de savoir ont été le moyen le plus courant d’une même stratégie de censure. La stratégie de censure relève de l’usage d’une force qui s’affiche en tant que telle : celle des militaires en Amérique latine, celle des nazis en Allemagne et ainsi de suite. Connue et visible, voire même ostentatoire, cette forme de pouvoir, bien qu’empêchant l’accès à l’information, laisse, malgré elle, une place à l’intelligence. « Malgré vous [« vous » désignant implicitement les dictateurs] [1] », d’ailleurs, est le titre d’une chanson populaire brésilienne, devenue une sorte d’hymne de résistance à la dictature militaire installée au Brésil en 1964 et qui a duré 20 ans. L’auteur de la chanson, Chico Buarque, a développé tout une intelligence de dire sans dire et ses chansons étaient facilement interprétables, justement, parce que tout le monde savait de quoi et de qui elles parlaient. Déchiffrables également par le pouvoir en place, ses chansons lui ont valu un temps d’exil en Italie et, de temps en temps, le recours à l’usage d’un pseudonyme. Les exemples sont multiples dans les domaines de l’art et de la pensée de différents pays. On pourrait évoquer encore le travail philologique du juif allemand Viktor Klemperer qu’il concevait, en plus de l’aide de sa femme, comme étant son moyen principal pour résister intimement à l’oppression nazi. À terme, ce travail [2] s’est révélé une analyse fine et précise de la langue du IIIe Reich et nous a appris que le langage occupe une place centrale dans les stratégies de pouvoir. Nous y reviendrons [3].

L’usage explicite de la force n’est pas la seule forme de pouvoir que nous connaissons. Il y en a une autre qui nous intéresse particulièrement parce qu’elle correspond à l’Occident contemporain et permet de comprendre l’entreprise collective de la bêtise à laquelle nous devons aujourd’hui faire face. De fait, l’approche que nous proposons pour analyser la bêtise dans son rapport à l’intelligence met en jeu une dimension historique. Ainsi, à une forme contemporaine de pouvoir correspond une forme contemporaine de bêtise. Nous empruntons les termes formulés par Lyotard [4] et nous désignons les dictatures dont l’action sur le savoir et sur l’intelligence opérait par la stratégie de censure comme une forme de totalitarisme moderne. La forme actuelle que nous cherchons à comprendre correspond à une autre forme de totalitarisme, postmoderne celui-là. La référence à Lyotard n’est pas gratuite et nous la reprendrons un peu plus loin.

Le totalitarisme postmoderne serait, par opposition aux dictatures modernes et leur emploi explicite de la force, un pouvoir intelligent. L’intelligence en question est celle qui est convoquée dans les domaines où l’enjeu majeur est le combat à l’intérieur d’un rapport de forces. Nous faisons référence ici à une notion qui n’a rien de contemporaine, au contraire, puisqu’elle a été identifiée en Grèce ancienne. Ce sont les hellénistes Detienne et Vernant [5] qui l’ont ramenée de si loin et qui ont ainsi mis à notre portée un outil d’analyse dont nous essaierons de démontrer l’actualité. Soulignons au passage que les auteurs concevaient leur travail comme relevant d’une histoire de l’intelligence. Ils analysent l’intelligence de la ruse qui prend alors le nom de la déesse Mètis et qui, par son pouvoir de dissimulation et de polymorphie, est la seule capable de vaincre toutes sortes de forces. Dans tous les domaines d’activité où se joue un rapport de force, il est possible de l’emporter face à celui qui est au départ le plus fort, parce que les stratégies mètis de combat sont secrètes ou cachées. En somme, on pourrait dire que plus fort que la force, il existe cette forme d’intelligence dont la force réside dans l’art de ne pas se laisser voir. Ce qui condamne l’autre à la bêtise.

Les caractéristiques de Mètis en tant qu’intelligence du Prince apparaissent également dans les écrits de Machiavel et, dans cette mesure, cette forme n’a rien de nouveau puisqu’elle se situe à l’origine même de la forme moderne de pouvoir. Plus près de nous, Jean Rohou [6], dans un très bel ouvrage, nous montre que les valeurs de l’utilité, de l’efficacité et de la ruse relationnelle sont au cœur de la révolution psycho-logique qui marque le XVIIe siècle en Europe. Ce qu’il appelle l’idéologie individualiste se produit dans la vie de cour et des salons ainsi que dans les échanges commerçants. Déracinés de la campagne, les nobles sous l’absolutisme de Louis XIV et sous la dominance religieuse, se retrouvent jetés dans des rapports de concurrence où il faut soigner son image au prix de la dissimulation et de la flatterie. On retrouve dans son analyse tous les traits de l’intelligence mètis.

Cependant, notre hypothèse est que la spécificité postmoderne réside dans le fait que Mètis a gagné toutes les sphères d’activité et se répand comme une forme larvaire de pouvoir qui, tout en étant partout, réussit à se rendre parfaitement invisible. C’est l’invasion de toutes les sphères d’activité et de vie par cette forme de pouvoir qui justifie de la désigner comme totalitaire.

Voyons maintenant de façon plus précise en quoi consiste l’intelligence mètis. Elle se développe et s’actualise dans des savoirs éminemment pratiques, tournés vers l’instant et les situations changeantes et imprévisibles qui exigent une action immédiate. Ces savoirs se construisent par l’expérience et se valident par la réussite de l’action entreprise, sans passer nécessairement par une mise en discours qui rendrait compte des moyens utilisés. Sans contrainte de démonstration ou de narration, ils peuvent se donner en dehors de tout discours, sans rien perdre de leur efficacité. Sauf quand l’action requise par la situation est elle-même de nature discursive ‑ nous aurons plus loin l’opportunité de revenir sur ce point.

Le savoir pratique ou de l’action obéit à la logique de l’efficacité [7]. Dans son versant technique, l’intelligence mètis sert à la création ou à la transformation de matériaux, d’outils et d’objets. C’est le savoir que développent l’artiste, l’artisan, le technicien et le bricoleur. L’autre avec lequel il faut se battre est alors la matière même de la création. Detienne et Vernant montrent, dans leur travail, le combat que mène le tisserand avec les fils à tordre et à entrecroiser ou celui que mène le potier avec l’argile. Pour vaincre la matière, la Mètis de l’artisan consiste à l’épouser, à suivre ses tendances, à se plier à ses caprices comme le fait, par exemple, le navigateur avec la mer. Nous ne traiterons pas ici de ce versant, même si, ailleurs [8], nous avons tenté de montrer que la bêtise contemporaine s’est « enrichie » par certains aspects de l’expansion grandissante de la technologie. Nous aborderons plutôt ici le versant tactique/stratégique du savoir pratique qui intéresse notre réflexion dans la mesure où la question de l’altérité concerne les rapports entre sujets. Nous pouvons désigner l’intelligence qui sous-tend cette forme de savoir comme intelligence de la survie. L’emploi du mot survie, dans une première acception, sert à renvoyer aux situations extrêmes, comme la guerre, où prédomine cette forme d’intelligence : de l’Occident (Machiavel) à l’Orient (Sunzi, en Chine, avant notre ère), l’ainsi désigné « art de la guerre » est l’un des axes majeurs de la construction des savoirs dans les sociétés de tous les temps.

Avant de poursuivre, il faut souligner que l’intelligence de la survie ne concerne pas seulement les pouvoirs en place dans un contexte donné. Elle concerne tout le monde en général et, en particulier, ceux dont la vie est littéralement en danger. Prenons comme exemple Rosetta [9], personnage du film du même nom des frères Dardenne. Que fait Rosetta ? Pour commencer, elle ne parle pas ou très peu. Mais que fait-elle alors ? Justement elle fait, c’est-à-dire qu’elle agit. En effet, nous avons affaire à un « film d’action ». Rosetta ne cesse d’agir, dans un rythme haletant comme seuls les frères Dardenne savent le mettre en scène. Que fait-elle ? Elle survit. Rosetta se bat physiquement : elle court, elle est toujours rapide. Elle cache des choses, elle construit une cachette sous la terre. Elle regarde autour, vite, pour que personne ne la voie. Elle se cache, elle épie. Voir sans être vue. Elle survit et elle a aussi en charge la survie de sa mère pour la faire cesser de boire et de se prostituer. Une mère qui occupe plutôt la place de fille vis-à-vis de Rosetta.

Rosetta est à mettre en relation avec les enfants qui vivent dans les rues de Rio de Janeiro, désignés généralement comme « enfants de la rue ». Nous avons travaillé sur cette question ailleurs, mais, ici, il suffit de dire qu’en comparant Rosetta à ces enfants, on voit apparaître deux corps distincts dans l’intelligence de la survie. Peut-être du fait que ces enfants appartiennent à des bandes et que Rosetta est solitaire, la ruse du malin de la rue qui triche, qui vole et qui fait des coups se marque mieux dans leurs corps fins, souples et agiles. Alors qu’elle, Rosetta, sérieuse et sévère, a l’expression dure et le corps lourd. Rigide et obstinée dans ses fins. Mais, tout comme les enfants des rues de Rio, elle épie et elle triche. Et elle finit d’ailleurs par dénoncer la seule personne qui l’aide pour prendre sa place de travail.

A l’autre extrême de l’échelle sociale, un autre film, Marging Call [10], dévoile, à l’intérieur d’une banque américaine d’investissement, le fonctionnement des rapports sous le mode de la compétition effrénée. Tous les moyens sont bons pour avoir un profit maximal et peu importe si ce qui se vend aux acheteurs n’est que du bluff. En fait, on pourrait dire que le monde contemporain de la finance et des bourses est un monde fondamentalement organisé sous la logique mètis puisque la spéculation financière, relève essentiellement de la simulation. Au début du film, nous assistons à un processus de licenciement d’un certain nombre d’employés, ce qui, apparemment, fait partie de leur routine. Après cela, le chef vient voir ceux qui restent et qui se sentent à la fois gênés et inquiets de voir partir les autres. Le chef arrive en applaudissant très fort, ce qui déclenche des applaudissements généralisés. Il dit alors : « Bravo ! Vous êtes des survivants ! Vous êtes donc les meilleurs ! » La survie est aussi le mot clé du chef des chefs, joué par l’acteur britannique Jeremy Irons quand il explique les fondements du métier. Dans une autre scène du film, un personnage dit d’un troisième, absent : « Celui-là est un tueur ».

C’est pourquoi nous avons trouvé nécessaire de distinguer la Mètis du faible de la Mètis du fort [11]. Pour le faire, nous avons fait appel à la distinction établie par De Certeau [12] quand il développe son approche des savoirs pratiques et quotidiens. Il distingue la tactique de la stratégie en réservant ce dernier terme aux moyens employés par ceux qui disposent d’un pouvoir alors que le premier concerne ceux qui n’en ont aucun. La stratégie relève d’un savoir qui a comme préalable le pouvoir de se constituer un lieu propre. Alors que la tactique est un savoir sans lieu propre et qui opère dans le champ de pouvoir de l’autre. « Sans lieu propre, sans vision globalisante, aveugle et perspicace comme l’on est dans le corps à corps sans distance, commandée par les hasards du temps, la tactique est déterminée par l’absence de pouvoir ». [13]

Pour avancer dans la compréhension du fonctionnement de l’intelligence de la survie, une brève comparaison avec les deux autres grandes formes de savoir, Mythos et Logos pourrait être utile. L’emploi de ces termes grecs et leur respective signification varient selon l’approche, mais dans la perspective énonciative qui est la nôtre, la première désigne le savoir narratif en tant que constitué par un énoncé du type trinitaire [14] : un Je s’adresse à un Tu à propos d’un Il. Déployé dans le temps, l’énoncé narratif acquiert un caractère ternaire : un Je raconte à un Tu l’histoire qu’un Il, qui n’y est plus, lui avait transmise. Le savoir narratif s’appuie ainsi sur le langage naturel et ordinaire qui, pour toute parole, met en scène un dispositif à trois places conceptualisé par Benveniste [15] comme appareil formel de l’énonciation.

De l’autre côté, nous avons le savoir démonstratif Logos, dont la forme énonciative contrarie le langage naturel et ordinaire pour créer un genre discursif particulier où l’énoncé est de type binaire : le tiers exclu est le Tu et c’est le Il (place destinée à l’objet du discours dans l’appareil formel de l’énonciation) qui occupe alors la place de destinataire, chargé de produire des objections aux propositions à prétention de vérité.

Avec l’invention de l’énoncé binaire, nous avons affaire à une transgression de la ternarité naturelle de la parole qui se justifie par son effet de production d’une forme spécifique de savoir – la philosophie et les théories scientifiques. Il sera alors question d’échanger, non pas des histoires, mais des concepts et, pour ce faire, il faut appendre à parler à un Il. Nous avons analysé ailleurs [16] une autre transgression de la ternarité naturelle, elle aussi productrice d’une forme de savoir spécifique, celle des sciences humaines. Ayant affaire à un objet parlant, les sciences humaines se constituent par un autre type d’énoncé qui, cette fois-ci, opère une double inversion par rapport à la trinité naturelle : le destinataire est un Il, comme dans l’énoncé binaire des sciences exactes ou formelles, mais le Tu au lieu d’être exclu, occupe alors la place de l’objet.

Nous verrons plus loin que la forme discursive du savoir mètis opère elle aussi une transgression par rapport à l’appareil formel de l’énonciation sauf que, cette fois, nous avons plutôt affaire à une crise de paradigme.

Pour être succinct dans l’analyse comparative entre Mètis et les autres formes de savoir, nous choisirons ici celle qui est la plus pertinente dans le cadre de cet article, à savoir, le savoir narratif. Car c’est le savoir narratif qui a pour enjeu les processus de subjectivation et de socialisation. Quelle est la forme d’altérité mise en place par chacune de ces deux formes de savoir ? Quelle place donne à l’autre celui qui raconte une histoire ? Et quelle place donne à l’autre celui qui agit par le moyen de la ruse ? Le choix de traiter le savoir comme un rapport [17] nous conduit à une perspective éthique de la question de l’intelligence et de la bêtise. Autrement dit, à dégager les valeurs qui s’affirment et s’actualisent dans les différentes formes de savoir. Nous sommes également conduit à une perspective politique de la question dans la mesure où nous essayons de penser les enjeux pour la polis de ce qui arrive alors au Je et au Nous.

Poursuivons donc la réflexion à propos de l’intelligence de la survie en tant qu’elle concerne les situations quotidiennes et ordinaires qui nous contraignent, elles aussi, à employer l’« art de la guerre ». Pensons à toutes ces situations où nous ne choisissons pas nos proches et où le vivre-ensemble nous est imposé sans échappatoire. Dans des situations banales, comme par exemple, avec un voisin quand il ne respecte pas les règles de l’espace commun. Mais c’est peut-être dans les lieux de travail et dans les institutions que le combat est le plus intense. C’est d’ailleurs dans le milieu de travail que se joue la première scène du film Rosetta. Elle se bat physiquement et farouchement pour garder son emploi et elle le fera encore dans d’autres scènes, jusqu’à ce que, la force physique lui ayant été défavorable, elle fasse appel à une tactique rusée.

Rosetta se trouve dans une situation extrême, mais, dans nos institutions de travail, nous développons tous plus ou moins cette forme d’intelligence. Les « fous de pouvoir » y sont partout et pour leur échapper, il n’y a rien de plus efficace que de « faire le mort », ruse mètis par excellence. L’intelligence tactique ou de la survie a affaire à des rapports de force auxquels on est confronté y compris quand on n’a pas la force nécessaire pour combattre. S’ajoutant ou se substituant à la force, cette forme d’intelligence consiste fondamentalement à ruser. La ruse est une opération qui consiste à brouiller les pistes et défaire les contours, à rendre floue toute distinction ou définition pour pouvoir les renverser, sans que l’autre s’en aperçoive. Sans pouvoir savoir, l’autre ne peut que subir bêtement l’action du rusé. La ruse agit en douce. Indifférente aux processus de singularisation par lesquels un sujet se reconnaît face à un autre, la logique de la survie instaure un rapport duel à l’intérieur duquel l’autre est envisagé dans la perspective d’un c’est lui ou c’est moi et non pas lui et moi.

Le savoir narratif obéit à une autre logique que le savoir pratique ou de l’action, concernant le rapport d’altérité. Ses fondements sont ceux qui concernent la spécificité du langage humain, à savoir la possibilité de raconter à un tiers ce qu’un autre nous a dit, sans passer nécessairement par l’expérience. Cette forme de savoir est ce qui fait de l’homme un être de récit. Si la communication et l’emploi de codes de signaux peuvent apparaître à des degrés très sophistiqués chez différentes espèces d’animaux, ces derniers, par contre, ne racontent pas d’histoires. Or, l’homme est condamné à raconter, car c’est ainsi qu’il s’inscrit dans la chaîne verbale de la transmission culturelle et trouve sa place dans le collectif. Place qui sera d’autant plus singulière qu’elle implique toujours un travail d’interprétation de ce qui lui a été dit et que c’est la nouvelle version qu’il produit qui a la charge de rendre vivant le mythe, le récit ou la petite histoire qu’on lui a transmis.

Les enjeux majeurs du savoir narratif sont la construction et la reconstruction discursive permanente du sujet et du lien social : Comment donner forme à une idée ou à un projet du vivre-ensemble ? Comment m’appuyer sur cette forme pour construire ma singularité et la faire reconnaître ? Autrement dit, le savoir narratif a affaire à la question du Je et du Nous. La formulation de Lyotard [18] est, à ce titre, lumineuse : le Nous est le seul lieu possible d’où il est possible de raconter. Nous pouvons déduire de cette formule que, sans un Tu et un Il par rapport auxquels mon histoire peut faire sens, je serais condamné au silence.

Lieu de construction identitaire, le savoir narratif l’est aussi par rapport aux identités collectives - identités jamais achevées ou fixées et toujours à refaire. C’est parce que nous avons des histoires communes que nous partageons indéfiniment des mythes ou des projets, des remémorations ou des utopies, qu’une idée de l’être ensemble peut se tisser.

Or, la question de l’identité, individuelle ou collective, ne se pose pas pour le savoir de la survie. Bien au contraire, son atout principal est l’attribut de la polymorphie : pouvoir devenir ce que demande la situation. La flexibilité maximale, le mouvement pur, la capacité de métamorphose ce sont les mots-clés de l’intelligence mètis. Nous avons vu que, dans le domaine technique, il faut pouvoir se fondre dans l’altérité de la matière, épouser son mouvement et ses tendances, c’est-à-dire devenir en quelque sorte mer ou argile. Dans le champ tactique/stratégique mettant aux prises deux sujets, il faut faire comme l’autre, dire ce que l’autre dit pour pouvoir lui plaire, se fondre dans la masse, effacer sa différence ‑soit autant de moyens rusés pour vaincre ou pour survivre. L’étranger, qui doit survivre dans un autre pays, connaît bien ces tactiques. L’homme politique et les sophistes les connaissent aussi bien, comme le montrent Detienne et Vernant. L’ambiguïté permet alors de dire la même chose et son contraire, de passer d’un côté à un autre de façon imperceptible. L’interlocuteur se trouve alors privé de son intelligence argumentative – c’est-à-dire devenu bête ‑ dès lors qu’il ne peut plus objecter.

Certes, le savoir narratif produit des altérations permanentes dans la construction identitaire du sujet et du collectif car l’autre auquel il adresse son récit transforme et interprète ce qui lui est dit. Ce qui ne fait que relancer, à chaque nouvelle interlocution le processus de reconstruction. Le travail identitaire ne peut se faire sans l’adresse à un autre et le sujet qui peut alors advenir ne cesse de devenir autre. Cependant, dans la logique de la survie, cette quête n’a pas lieu. En ce qui concerne la question de l’altérité, on a affaire à un autre type de rapport où il s’agit de pouvoir devenir l’autre.

Le seul critère de validation du savoir mètis est la réussite et ses procédés ne sont pas soumis à un régime de vérité. De son côté, le critère de validation du savoir narratif obéit à un régime de vérité qui se distingue de celui de l’opposition vrai/faux que peut se revendiquer le savoir démonstratif. Dans le récit, le régime de vérité instaure une autre opposition : celle de la mémoire et de l’oubli [19]. Est vrai ce qui vit d’être raconté et transmis à l’intérieur d’un groupe social, comme par exemple, dans les métarécits modernes, l’idée d’égalité. L’enjeu principal du savoir narratif, surtout dans les grandes histoires collectives, est de ne pas laisser tomber dans l’oubli les idées ou les entités qui légitiment les pratiques du vivre ensemble dans un contexte donné.

Eloignons tout de suite toute illusion ou idéalisation à propos du savoir narratif. Le dialogue à l’intérieur duquel l’intelligence narrative se déploie étant lieu de reconnaissance réciproque par les différences, il est aussi, nécessairement, lieu de conflits et de malentendus. De la même façon, la forme à donner à l’identité collective est toujours objet de dissidences et de scissions car les utopies sont multiples et les dieux invoqués aussi. Nous arrivons ainsi à un domaine qui est peut-être celui qui permet de distinguer le mieux les deux formes de savoir et d’intelligence : le combat. On ne le mène pas de la même façon selon qu’on obéit à l’une ou l’autre injonction.

Sous le mode narratif, le lien avec l’autre reste préservé, car le rapport à l’interlocuteur est toujours de l’ordre de la réciprocité. Quand j’argumente pour défendre mon point de vue, même avec beaucoup d’intensité dans les mots et dans la voix, je laisse à l’autre la possibilité de répondre. La reconnaissance de la place du destinataire de mon discours reste la condition sine qua non pour que mon énoncé fasse sens quand bien même mon style prendrait appui sur des figures sournoises comme l’ironie. Car celle-ci suppose toujours un certain degré de complicité avec le destinataire puisque, pour qu’elle fonctionne, il faut que ce dernier puisse la comprendre. Pour me battre, je compte donc sur l’intelligence de mon adversaire. Même dans les cas où l’ironie est tournée contre l’interlocuteur, qu’elle vise à le déstabiliser, il n’en reste pas moins que, pour être atteint par l’ironie, le destinataire ne peut pas être bête, car il aura dû pouvoir la comprendre.

Sous le mode de la survie, on change de logique car il s’instaure un rapport unilatéral vis-à-vis de l’interlocuteur. Prenons ses deux ressources extrêmes que sont le secret et le mensonge. Malgré leur différence, les deux procédés ont en commun le fait qu’ils excluent l’interlocuteur du jeu sans qu’il le sache, ni qu’il puisse s’en défendre. Le secret, forme discursive en creux, ou le mensonge, forme de discours en plein, instaurent tous deux un rapport unilatéral avec l’autre.

Pour résumer la différence entre les deux combats, celui du savoir narratif et celui du savoir mètis de l’action, deux expressions de la langue française nous semblent emblématiques. L’intelligence narrative, en cas de lutte, cherche à garder la face, alors que l’intelligence de la survie cherche à sauver sa peau. La face est ce qui se présente à l’autre comme visage d’un sujet. Garder la face, c’est garder sa consistance, sa cohérence auprès de l’autre. Lieu identitaire donc. La peau n’a ni visage, ni regard. Elle est l’enveloppe de l’individu et, la perdre, équivaudrait à perdre sa protection contre toute intrusion du dehors. Or, pour garder la face, il faut parfois risquer sa peau.

De la même façon qu’il serait difficile de séparer complètement la face et la peau d’un même corps, profitons de la métaphore pour souligner que, même si les deux formes de savoir et de discours sont contradictoires entre elles, il n’en reste pas moins qu’elles sont, la plupart du temps, imbriquées. Le travail de distinction que nous menons ici n’est valable qu’en tant qu’outil d’analyse et ne renvoie pas directement à un référent empirique. Ce sont les différents modes d’articulation entre elles qui se donnent dans des situations empiriques et qui demandent à être analysés. Selon le contexte historique et ou social, il est possible d’identifier un rapport de hiérarchie entre les deux formes où l’on peut dire que l’une est au service de l’autre. Ainsi, la ruse et le mensonge du conteur sert à la construction du nous narratif, de même qu’un récit peut être au service d’une stratégie mètis de pouvoir, comme il a déjà été démontré avec la technique du storytelling [20].

Selon notre hypothèse, le propre de la culture postmoderne serait un processus d’autonomisation de la forme mètis d’intelligence par rapport aux autres formes et la constitution d’une nouvelle forme de pouvoir qui en découle. Ce qui ne veut pas dire qu’une société fonctionne entièrement selon ce mode. En fait, il faudrait plutôt parler de zones ou de poches de modernité, de post-modernité, voire de pré-modernité, selon le contexte.

La dominance contemporaine de l’intelligence mètis est due en partie au fait que la compétitivité est elle-même devenue dominante et qu’elle envahit ainsi toutes les sphères de vie. La compétitivité est inhérente aux sociétés dont les rapports sociaux sont soumis aux « lois » du marché et cela concerne toutes les grandes économies humaines [21] – marchande et politique, bien sûr, mais également l’économie psychique, l’économie symbolique et l’économie sémiotique. Du coup, les rapports deviennent rapports de force et la performance, le pragmatisme et la rapidité les valeurs majeures à affirmer. Le champ lexical des discours sociaux médiatisés ne laissent pas de doute. « Il faut être pragmatique » disent les hommes politiques. Ils décrètent « la fin des idéologies », « le dépassement du clivage gauche/droite », etc.

Dans l’enseignement, l’utilité immédiate devient l’exigence majeure, ce qui rend très problématique l’enseignement de disciplines telles que la philosophie et autres, ce qui avait déjà été repéré par Lyotard [22]. L’enseignant universitaire est dorénavant désigné dans les textes officiels, comme « le gestionnaire de cours ». Son travail devient un « service » auquel « l’usager », celui qui s’appelait avant l’étudiant, doit avoir accès. Ainsi, un étudiant, dans une lettre de motivation adressée à un département universitaire, dit en sa faveur, « pouvoir être opérationnel » dans le champ de la discipline en question. Et l’on a pu également entendre un enseignant dire à son public d’étudiants : « Il faut apprendre à gérer votre budget-temps ».

Les techniques et les critères de la gestion et du management envahissent toutes les sphères. On doit pouvoir tout gérer, y compris la souffrance. Par exemple, dans le journal télévisé de vingt heures, on montrera l’interview d’une femme dont la mère se trouve dans une situation tragique : elle avait eu un cancer du sein et, au moment de la chirurgie, le médecin se trompe et lui enlève le sein qui était sain. Elle subit alors une deuxième intervention où on lui enlève l’autre sein, cette fois-ci, le sein malade. A la question de savoir comment se sent actuellement sa mère, la fille, une femme dans la quarantaine, répond : « Elle gère sa souffrance ». On doit gérer aussi sa santé, c’est ce que nous disent maintenant les discours médicaux médiatisés. En conséquence, il est alors question du capital santé. Le capital devient ici mot clé pour dévoiler que ces transformations linguistiques sont liées directement au fonctionnement de nos sociétés néolibérales où, obéissant aux impératifs du marché, tout doit avoir un prix et doit pouvoir se vendre. Même ce qui, selon Kant [23] n’a pas de prix, mais une dignité.

Nous sommes ainsi dans le domaine d’Hermès, dieu grec à mètis par excellence, maître des signes et de l’écriture, mais qui inspire aussi les commerçants, les voleurs et les professionnels de la communication. Ce qui pourrait expliquer la place centrale qu’occupe « la com » et ses experts. L’impératif de polymorphie est également au centre du nouvel esprit du capitalisme, comme le montre Boltanski et Chiapello [24] à travers l’analyse des textes de management destinés à former et à diriger les personnels des entreprises. Le nouvel esprit du capitalisme demande un nouvel homme. Il est adaptable, mobile, flexible et polyvalent. Rien ne doit entraver ses mouvements et il doit donc renoncer à n’avoir qu’un projet durant toute la vie (une vocation, un mariage, un métier). Renoncer à la stabilité, à l’enracinement, à la sécurité des liens frayés de longue date. Il est aussi léger qu’il est libéré du poids de ses propres passions et de ses propres valeurs. Le changement incessant, il faut le vouloir et ne pas seulement le subir car il est « inévitable » donc « nécessaire ».

Le nouvel homme est ouvert à toute sorte de différences, à l’inverse des personnalités rigides, absolutistes, attachées à des valeurs universelles. Pour ces mêmes raisons, il n’est pas critique, sauf pour défendre la tolérance et la différence. Rien ne doit prendre le dessus par rapport à l’impératif d’ajustement, ni lester ses mouvements. Il devient réaliste de s’affranchir des considérations morales et de reconnaître la valeur de l’ambivalence car les situations à affronter sont complexes et incertaines. Soulignons au passage que Boltanski montre et démontre qu’il ne s’agit pas que d’un nouveau discours et d’un nouveau lexique, mais d’une immense transformation dans le monde du travail.

Le nouvel esprit du capitalisme est celui qui sert le mieux le capitalisme total analysé par Dufour [25] : il faut priver les sujets de tout ce qui pourrait freiner la consommation – l’éducation, la culture, les valeurs. Il faut en finir avec toute rigidité, tout contour identitaire car cela serait une entrave aux impératifs du marché. Après le nazisme et le stalinisme, le Marché cherche à construire un nouvel ’homme nouveau’, déchu de sa capacité de juger et formé à toutes les fluctuations identitaires. L’analyse de Dufour rejoint ici l’idée de Lyotard [26] selon laquelle, après les totalitarismes de la modernité qui ont contribué à l’effondrement des métarécits, on serait maintenant confronté à un nouveau totalitarisme que ce dernier désigne comme l’économico-médiatique. L’idée de capitalisme total rejoint également la notion de marché total d’Alain Supiot [27] qui caractérise la société occidentale contemporaine. L’auteur nous rappelle que les villes européennes historiques, du Moyen Âge au XVIIIe siècle accordaient une place centrale au marché mais que cette place était circonscrite. Ceci peut être constaté lors d’une simple visite touristique à ces villes qui ont, toutes une « Place du marché », située au centre de la ville et par rapport à laquelle la topologie des lieux s’organise. Or, dans le monde du marché total qui est le nôtre, il n’y a plus une place du ou pour le marché dans la mesure où il n’est plus délimité par des frontières, qu’il est partout et a même dépassé la séparation entre espace privé et espace public puisqu’il est rentré jusque chez nous par internet.

Un autre élément, décrit par Lipovetsky [28] comme étant la composante principale de cette nouvelle socialité, est celui qui est au cœur des stratégies et des tactiques du savoir mètis : la séduction. La séduction correspond à tout un travail de la culture contemporaine où le vocabulaire s’aseptise, devient neutre ou sympathique de façon à faire que tout communique sans résistance. Plaire à l’autre, être approuvé, créer de façon permanente proximité communicationnelle et chaleur humaine, tout cela dans une sorte de culte du spontané même si, souvent, la complicité est feinte et si le prix à payer est la production d’un discours mou, où l’on peut dire la même chose et son contraire.

Le pouvoir de séduire est un pouvoir d’anéantir le conflit, le débat et la critique. Ce pouvoir là, jusqu’à présent, était le pouvoir explicite, arrogant et totalitaire des dictatures qui, par répression et menaces de mort ou de prison, interdisaient toute opposition. Ici, le pouvoir cache son pouvoir d’interdire sous une nouvelle modalité discursive : les mots mous du sens commun qui ne peuvent heurter personne nous semblent constituer un régime discursif, dans le sens lyotardien [29] du terme, qui n’aurait pas de limite et qui n’aurait pas de bord. Puisque ce sont les mots de tout le monde, ils ne peuvent que produire de l’assentiment et le désaccord devient une impossibilité. Sympathie et approbation réciproque sont les mots d’ordre de cet ordre nouveau. Mais, comme l’explique Lipovetski, pour être cynique, il lui faut un humour cordial : « (…) Le code humoristique fait partie en effet du vaste dispositif polymorphe qui, dans toutes les sphères, tend à assouplir ou personnaliser les structures rigides et contraignantes » [30]. Encore une fois, on pourrait dire que l’idée même d’altérité se dissout et, avec elle, nécessairement, celle d’identité : « (…) le travail de la séduction partout abolit le Même, le Centre, la linéarité et procède à la dilution des rigidités et des solides » [31].

“Sauve qui peut” est le mot d’ordre de l’intelligence mètis et son pari est d’assurer la survie d’un individu dans une situation quelconque. La reconnaissance d’une singularité dans un rapport intersubjectif n’a ici aucune importance et c’est plutôt le contraire qui constitue l’enjeu : comment ne pas être reconnu, comment ne pas être repéré, comment se fondre dans la masse et ne pas se différencier. La place à construire ici est donc à l’opposée de celle recherchée par Mythos. L’individu n’est reconnu par l’autre que comme un nombre dans une série, il ne produit aucune impression singularisante. Ce qui compte est la survie de l’individu dans une situation menaçante ou transformée en défi. Le passager qui triche dans le métro en entrant sans ticket s’est posé comme défi de ne pas être vu. L’étranger qui est menacé d’être maltraité à cause de son accent cherche à effacer toutes les marques de son origine et à parler “comme tout le monde”.

La scène énonciative de Mythos est la scène du dialogue ordinaire ou naturel. Il comprend trois places : il met en scène un Je singulier qui s’adresse à un Tu également singulier, à propos d’un Il, objet du discours. La singularité est la condition même de ce dispositif où, par l’inversibilité des places Je-Tu, une réciprocité et une reconnaissance s’installent même dans les cas de désaccord et de conflit. Scène des histoires racontées, elle pose et suppose un Nous qui se réaffirme par le dialogue. L’adresse vers un interlocuteur Tu inscrit l’énoncé dans son contexte et le marque de son univers de sens. A chaque contexte, il y aura un Tu qui racontera sa version et qui changera le sens de ce qui avait été dit. Pour ce qui concerne le savoir mètis, sa forme discursive serait, selon Vignaux [32], celle de l’ironie. Pourtant, nous avons déjà montré que, dans l’ironie, sans la participation de l’interlocuteur, il n’y a pas de jeu possible. Examinons donc l’intelligence mètis dans sa forme discursive car, le personnage grec qui l’incarne n’est pas Socrate avec sa célèbre ironie, mais le sophiste. Detienne et Vernant l’indiquent de façon très précise : l’homme politique et le sophiste, en ayant affaire à un auditoire qu’il s’agit de persuader, développent l’art discursif de l’ambiguïté et du retournement. Le retournement est justement ce que l’ambiguïté permet d’opérer : changer de côté de façon inaperçue, dire la même chose et son contraire, dire ce que l’autre dit, lui voler son argument en faisant semblant de l’avoir toujours défendu. Nous avons ainsi une forme discursive où le sujet locuteur ne confirme pas sa place. Si on le cherche là où il était, on ne peut le trouver. Au contraire, toute la stratégie consiste à effacer ou à oublier les différences de place. Dans la mesure où l’indifférenciation entre les places Je, Tu, Il devient la forme discursive dominante, on ne peut plus faire appel au paradigme de l’’appareil formel de l’énonctiation. On arrive alors à une impasse que l’on peut désigner comme la mise en crise du paradigme énonciatif.

Soulignons au passage la différence importante avec la précédente transgression de la ternarité du langage naturel, c’est-à-dire celle du Logos binaire. L’exclusion du Tu ne supprime pas la différence et la tension avec le destinataire. Si cette place est occupée dorénavant par un Il, c’est justement pour qu’il puisse se produire un nouveau type de dialogue. En effet, dans ce que Dufour [33] appelle le dialogue binaire, propositions et objections ne cessent de s’affronter et de donner lieu ainsi à des nouvelles théories. Le destinataire Il est conçu comme le pire des interlocuteurs parce qu’il ne laisse aucune proposition théorique en repos et qu’il fait du savoir démonstratif un processus jamais achevé.

Par contre, il y a mise en crise du paradigme énonciatif lorsque la différence et la tension entre les places disparaît. Nous verrons par la suite que cette mise en crise va instituer une nouvelle forme de pouvoir qui consistera à produire une nouvelle forme de bêtise : la bêtise énonciative. Mais avant cela, il faut rappeler que l’énonciation n’est pas seulement un concept linguistique à valeur technique avérée, mais qu’elle constitue un point de nouage fondamental entre le langage naturel et l’économie symbolique. Sur la scène énonciative où se disposent les trois places, s’engendre d’emblée un mouvement, une sorte de chorégraphie des rapports sociaux de base avec ses trois temps constitutifs : donner, recevoir et rendre [34]. Celui qui parle désigne un interlocuteur Tu et, ce faisant, lui confère en même temps la condition de parlant car il l’assigne à la place de celui qui doit ou qui peut répondre. Cela veut dire qu’en réalité, parler c’est donner la parole à un autre. Cela se fait du même geste puisque le Je ne se constitue que par la reconnaissance de sa parole par un Tu. Ce dernier, à son tour, en assumant cette place, reçoit la parole qui lui a été donnée et, toujours dans un rapport de reconnaissance réciproque, la lui rend en répondant. La réponse le placera alors en position d’un Je et le processus est relancé.

La réponse, pour le philosophe du langage Bakhtine [35], est l’élément clé de la construction du sens d’un énoncé. Le mot s’adresse, dit-il, et sans adresse il serait impossible de parler. Ainsi, tout énoncé est réponse et contient en lui-même un dialogue ce qui est formulé par l’auteur comme étant le dialogisme du langage. Tout énoncé répond à d’autres qui sont venus avant lui et invite ou convoque d’autres après lui. Au-delà du système abstrait de la langue et de la signification lexicalisée de ses signes, l’acte concret de parler se fait en situation sociale (concrète ou imagée) et demande un travail d’interprétation pour attribuer du sens à l’énoncé. Or, le sens ne peut se construire sans tenir compte de la responsivité de l’énoncé, c’est-à-dire des énoncé auxquels il répond et de ceux qui lui répondent. Disons au passage que chez cet auteur, la responsivité, en tant que concept linguistique correspond à la notion éthique de responsabilité et que ces deux dimensions sont indissociables dans son œuvre.

On comprend alors pourquoi l’énonciation s’est constituée comme un véritable paradigme pour les sciences humaines. Plus encore, Lyotard dira qu’elle était le modèle ontologique et politique de la modernité.

Dans l’un de ses ouvrages sur la post-modernité, Jean-François Lyotard semble avoir parfaitement identifié cette mutation, quoiqu’il ne l’ait pas développée et qu’il ne nous ait laissé qu’une bribe de phrase à ce sujet : « Une autre manière de faire le deuil de l’émancipation universelle promise par la modernité, serait de ’travailler’, au sens freudien, non seulement la perte de cet objet, mais la perte du sujet à qui cet horizon était promis. Il ne s’agirait pas seulement que nous reconnaissions notre finitude, mais que nous élaborions le statut du nous, la question du sujet. (…) Cette élaboration ne peut conduire, je crois, qu’à abandonner d’abord la structure linguistique communicationnelle (je/tu/il) que, consciemment ou non, les modernes ont accréditée comme modèle ontologique et politique » [36].

Nous avons essayé de développer l’idée de Lyotard en disant que la structure communicationnelle dont il parle correspond exactement à l’appareil formel de l’énonciation. Cette structure ou cet appareil constituait un modèle ontologique car les théories modernes du sujet, notamment la psychanalyse, avaient trouvé dans la linguistique de l’énonciation une matrice subjective féconde et en même temps opérationnelle, dans la mesure où elle fournissait à ces théories le support matériel que constitue la parole.

L’appareil formel d’énonciation constituait aussi un modèle politique car il instaurait un mode de rapport d’altérité qui épousait parfaitement l’idéal moderne du lien social. Les rapports Je-Tu/Il posent des différences et des asymétries irréductibles qui, en même temps, ne correspondent pas à des entités substantielles dans la mesure où les trois places sont occupées différemment selon la succession infinie du jeu énonciatif. Celui à qui je m’adresse pourra à son tour devenir locuteur-sujet et occuper la place du Je. Ce rapport différentiel et ouvert, par la nature même de son mouvement perpétuel, est constitutif d’un lien qu’on pourrait désigner comme le Nous minimal à partir duquel peut prendre forme le paradigme de la collectivité dans la cité moderne.

Lyotard avait défini la post-modernité par le déclin des métarécits. Or, sans la différenciation des places énonciatives, la transmission des récits ne peut pas se faire. Ceci nous invite à compléter la définition lyotardienne en disant que, si les places énonciatives ne se distinguent plus, alors, la post-modernité est ce qui met en crise le paradigme énonciatif. Rappelons encore que pour Bakhtine [37] et son cercle de philosophes russes du langage et de la culture, le langage est la matière la plus sensible où s’inscrivent les transformations sociales, même celles qui s’ébauchent à peine et qui n’ont pas encore été structurées dans un système idéologique.

La mise en crise du paradigme énonciatif est porteuse en effet de transformations importantes car elle permet la création de stratégies beaucoup plus sophistiquées que la ruse des sophistes grecs. Elle engendre une entreprise discursive qui produit ou vise à produire une bêtise très particulière que nous pourrions appeler une bêtise narrative ou, par extension, une bêtise énonciative. Dans un livre récent [38], nous avons analysé plusieurs de ces stratégies, mais nous ne nous attarderons ici que sur une seule. Commençons à l’examiner dans un genre discursif particulier, celui qui opère et qui s’engendre dans les sphères sociales du commerce et de la publicité. Ce choix est cohérent avec l’idée que nous avons indiquée plus haut, selon laquelle, la dominance de l’intelligence mètis est intrinsèque à celle du marché telle qu’on la voit apparaître dans les sociétés ultralibérales fonctionnant dans l’incitation à l’hyperconsommation. Ainsi, nous faisons l’hypothèse que la stratégie discursive que nous allons examiner prend son origine dans le genre de discours « commerçant-publicitaire ».

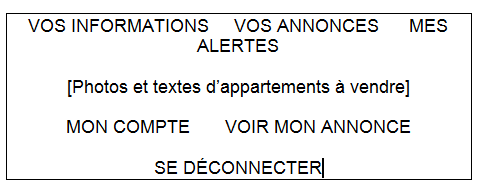

Dans un site de vente d’appartements, le Vivastreet, la page d’accueil se présente de la façon suivante :

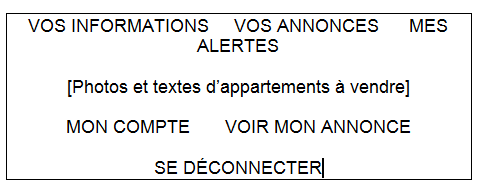

Un site de vente de produits de phytothérapie, LPEV, présente une variante de la même forme :

Signalons tout de suite le premier point commun entre les deux exemples. En s’agissant de sites de vente, il est clair que celui qui parle, l’énonciateur ou locuteur, est le commerçant qui souhaite vendre son produit. Et que le destinataire ou interlocuteur est le lecteur ou « acheteur potentiel » qui consulte le site. Dans le premier exemple, les énoncés, formulés en phrases nominales sans verbes, s’adressent au destinataire en le désignant par la deuxième personne du pluriel, le Vous de politesse (« Vos annonces »), et, soudain, une première personne apparaît, marquée par le possessif mes/mon (« Mes alertes », « Mon compte »). Après quoi, on trouve la forme généralisée et impersonnelle de l’infinitif : se déconnecter. Dans le deuxième exemple, nous avons la même alternance entre des énoncés en Vous et en Je sauf qu’ici, elle se marque aussi par l’emploi du verbe - « Si vous commandez… » à côté de « Je souhaite… » et de « Je réponds… » le tout se soldant bien évidemment par « J’envoie un chèque » - ce qui rend l’architecture discursive encore plus surprenante. Tout d’abord, le commerçant énonciateur s’auto-désigne en utilisant la deuxième personne du pluriel, le Nous et s’adresse au destinataire en le désignant par Vous. Jusqu’ici, nous avons affaire à un exemple banal de mise en acte de l’appareil formel de l’énonciation, où le Il en question est le produit à vendre. Le Nous qui énonce est celui qui signe à la fin du texte en se désignant par la troisième personne qui, dans cette occurrence, prend la valeur du Nous ou du On qui énonce – l’équipe LPEV. Mais, soudain, un énoncé à la première personne, marqué par l’usage du Je et le verbe à la première personne apparaît. Or, le contenu des énoncés en Je révèle un changement de place puisque ce n’est, bien sûr, pas le commerçant qui achète ou qui envoie un chèque, mais le lecteur/acheteur qui occupe nécessairement la place de destinataire du site. Simplement, c’est toujours le site « qui parle » puisque c’est toujours lui qui produit cet énoncé.

Cette forme énonciative, qu’on appelle déjà le jejoiement [39], semble s’être constituée comme un raccourci d’un procédé langagier devenu courant dans des sites de vente à distance mais également dans d’autres sphères comme, par exemple, les notices de médicament américaines et brésiliennes. Pour ces derniers, il faudrait remarquer que, même si nous ne sommes plus dans la sphère commerçante et publicitaire, nous restons dans le domaine de la consommation et de la vente surtout si l’on tient compte du fait de société actuel qui renvoie à ce qu’on appelle l’automédication.

Il s’agit du modèle « questions-réponses » qui, selon notre hypothèse, sous-tend la nouvelle forme discursive que nous cherchons à analyser. Il devient en effet très fréquent que les sites de vente emploient ce modèle. Mais, si nous allons dans le lien supposé être le lieu des questions – désigné, par exemple par la mention « Contactez-vous » ou « Vous avez des questions ? » - on découvre qu’il est impossible de poser ses questions car il s’agit d’une liste préétablie de questions et réponses – « Où et comment dois-je ranger

ce médicament ? ». C’est-à-dire qu’il ne s’agit ni de vraies questions, ni de vraies réponses. Cette partie du site est désignée par FAQ (« frequently asked questions » en anglais et « foire aux questions » en français).

Tout d’abord, il faut tenir compte du fait que cette rubrique apparaît dans les sites internet et ce n’est pas un hasard. En s’agissant d’un mode d’achat « à distance », les précautions des commerçants, ou plutôt des concepteurs des sites commerçants, cherchent à estomper le caractère lointain et impersonnel du rapport avec l’acheteur. D’où la personnalisation apparente des énoncés, visant à créer une impression de proximité. Le texte semble alors plus léger, plus « interactif ». On ne peut que souligner la dimension infantilisante dans ce procédé « pédagogique » puisqu’il fait comme si le lecteur ou l’acheteur avait besoin d’être toujours « animé » et amusé pour être « motivé » à acheter.

Mais la nouvelle forme discursive relève de ce que nous désignons comme énoncé fusionnel : l’énoncé opère une fusion avec la place du locuteur et celle de l’interlocuteur. Le locuteur s’adresse à moi, en tant que lectrice, en disant Je à ma place. Or, nous l’avons déjà vu que c’est parce que il y a un Je, celui qui parle, qui s’adresse à moi en me désignant comme un interlocuteur Tu ou Vous, que je pourrai assumer la condition de celui qui répond et, ce faisant, dire Je à mon tour et advenir comme sujet singulier au sein de l’interlocution. Car la réponse est toujours singulière une fois qu’elle relève d’une mise à distance vis-à-vis de ce qui est dit et d’une production réflexive et interprétative. C’est d’ailleurs ce qui la distingue de la réaction qui a lieu dans la communication animale à travers un code de signaux [40]. Dans la scène de l’énoncé fusionnel, l’interlocuteur que je pourrais être n’a pas de place car celle-ci est passée du côté de l’autre. L’autre a confisqué ma place et il a dit ce qu’il souhaitait qu’il soit dit : « J’achète ! ».

En réalité, l’incitation à la consommation immédiate est visible dans ce qu’on pourrait considérer comme la formule commune à tout message commercial/publicitaire : N’attendez pas, achetez tout de suite. Cette formule peut se présenter sous différentes modalités, la plus fréquente étant Il ne reste plus qu’un article disponible, c’est votre dernière chance. Portons ici l’attention sur quelques transformations qui semblent décisives. Ce qu’on observe dans le discours commercial/publicitaire est que, de plus en plus, on a affaire à des énoncés en Je, et d’autres marques de la première personne, qui remplacent les marques du destinataire Vous (ou Tu). Au lieu de ’Achetez tout de suite’, on trouve maintenant ’J’achète tout de suite’. Au lieu de ’Économisez 20%’ ou ’Profitez de l’offre spéciale’, on trouve ’J’économise 20%’ ou ’Je profite de l’offre spéciale’ en cochant ou en cliquant sur la case X ou Y. Les exemples et les occurrences sont multiples et on assiste à une véritable prolifération d’énoncés en Je.

On pourrait prendre ces énoncés comme ludiques ou sympathiques, mais c’est justement cela qu’il faut interroger. La notion de séduction humoristique repérée par Lipovetski prend ici toute sa pertinence. Il nous semble que cette nouvelle forme, par rapport à l’ancienne, fait un pas de plus vers l’immédiateté. Tout d’abord, il faut signaler que la vente sur internet apporte déjà une transformation dans la temporalité : entre le déplacement requis pour aller à un magasin et l’achat ’en un clic’, il y a bien un compactage spatio-temporel du travail d’élaboration et de délibération que pourrait permettre l’attente avant l’action d’acheter. Cependant, dans la formule ’N’attendez pas, achetez tout de suite’, même si elle appelle à une action rapide, voire ’en un clic’, la temporalité du jeu énonciatif est préservée par la différence même des places énonciatives : un commerçant s’adresse à moi en me désignant par un Vous et en me plaçant ainsi en la position de celui qui peut ou doit répondre, en disant Je à mon tour. Cette différence se produit dans les deux axes, spatial et temporel : spatialité de la scène énonciative et succession temporelle des tours de parole. Cette double différence concerne la question du sens car tout énoncé subit un travail d’interprétation, de jugement et de délibération de la part de son destinataire qui opère ainsi une séparation et une prise de distance vis-à-vis de la parole de l’autre. Tout ce travail interprétatif que suppose la réponse est court-circuité dans la nouvelle formule énonciative et il se produit ainsi une immédiateté d’un tout autre ordre.

Par rapport à l’immédiateté, il est intéressant de rappeler que l’intelligence mètis chez les Grecs anciens est aussi une intelligence animale : le renard qui fait le mort, la seiche qui projette de l’encre noire pour brouiller la vision de l’ennemi, le poulpe qui prend plusieurs formes, etc. Mais c’est peut-être leur capacité à être pleinement dans l’instant qui leur confère une rapidité d’action sans égal par rapport à la mètis humaine. Pour les égaler, il faudrait à l’homme se débarrasser justement de tout ce qui médiatise son action, c’est-à-dire le langage, l’interprétation, le jugement et la délibération. C’est ce qui semble s’insinuer dans certains discours sociaux du type exhortatif : « Soyez réactif ! », ou encore, « Ayez le bon réflexe ! ». La « réaction » et le « réflexe », apanages de l’intelligence animale, appliquées à l’homme, rendent celui-ci bête, au double sens du terme.

L’équivalent énonciatif de cette incitation à l’action immédiate et irréfléchie, notamment dans le contexte commerçant, nous semble bien être l’énoncé fusionnel.

Une autre occurrence, toujours dans la sphère informatique, semble indiquer que l’origine de la forme discursive ici analysée vient bien de l’imbrication entre le marché et les nouvelles technologies de l’information. Nous faisons même l’hypothèse que la matrice qui a engendrée une sorte d’acceptabilité mondialisée de cette forme discursive se trouve dans Microsoft. Quand la compagnie crée l’« Operating System » du fameux MacIntosh, appliqué ensuite via Windows aux ordinateurs personnels – les PC ou personal computers – elle utilise, à partir de la version de 1998, le désormais « universel » « Mes documents ». Puis, d’autres sont venus : « Mon ordinateur », « Mes images »… Notre interprétation est que la logique qui sous-tend cette expression visait à créer un effet de personnalisation pour mieux faire passer la nouveauté et l’étrangeté de l’outil pour les usagers non initiés à l’informatique et élargir ainsi la vente des PC à un public de plus en plus large. En s’adressant à moi, en tant qu’utilisatrice, il y aurait une stratégie discursive qui voudrait me faire croire que, face à un ordinateur, je suis chez moi, exactement comme dans mon bureau. Ce serait, par exemple, comme ranger mes papiers dans les tiroirs. Sauf que, dans son bureau, quand on range ses affaires en support papier, on ne marque pas sur ses propres chemises ou sur ses propres dossiers « mes ceci » ou « mes cela » - « mes documents », « mes factures », « mes photos », etc. On marque simplement « documents », « factures », « photos ». Sauf si je range aussi les affaires de quelqu’un d’autre en même temps que les miennes et que je souhaite les distinguer. Le mes étant un déictique auto-référentiel, je pourrais marquer « mes documents » et « documents de Sophie » pour distinguer les miens de ceux de ma fille. Or, sur Windows, il n’y a pas d’autres documents et encore moins d’autres ordinateurs. Tout ce qu’il y a d’autre n’a pas été rangé par moi et a été mis sur l’écran avant même que j’y sois. Dans ce cas, il faudrait dire « Vos documents » mais cela marquerait définitivement l’existence d’un autre que moi (Windows, Microsoft, etc.) qui aurait préséance sur moi. Dans ce cas, la fusion n’aurait pas lieu car la différence entre locuteur et destinataire seraient préservées. Cependant, l’écran de l’ordinateur ne m’appartient pas. « My space » is not mine. D’ailleurs, à tout instant, des programmes et leurs mises à jour débarquent sur l’écran et m’empêchent de poursuivre à mon rythme de travail. Sans compter le fait que le marché informatique m’oblige à changer sans cesse d’ordinateur ou de version du système d’exploitation : de Windows XP, il faut que je passe à Vista, puis à Windows 7 et, avant même d’avoir maîtrisé la dernière, Windows 8 est déjà annoncée. Sans cela, « mon » ordinateur risque de se trouver dans une situation d’incompatibilité entre les anciens produits et les nouveaux qu’on me force à acheter. Ajoutons encore l’intrusion permanente des virus, des spams, etc. Dire « mon » là où justement je n’y suis pas, voilà l’essence de la perversion de cette nouvelle forme énonciative.

L’acceptabilité générale de l’énoncé fusionnel ainsi que son succès comme formule communicationnelle peuvent être constatés par l’expansion de son usage. Si nous quittons la sphère de l’internet, nous retrouvons le même énoncé type du genre commerçant, cette fois-ci en support papier. Nous le retrouvons même dans la vente « à proximité » : par exemple, dans une pharmacie de quartier à Saint-Denis, les différents rayons qui, avant, étaient indiqués par des affichettes du type ’Médicaments’, ’Cosmétiques’, ’Bébé’ et ainsi de suite, on trouve dorénavant ’Mes médicaments’, ’Mes cosmétiques’, ’Mon bébé’, ’Mon ordonnance’, ’Mon pharmacien me conseille’.

Nous connaissions déjà la figure de rhétorique qui consiste à utiliser, à la place de la forme grammaticale attendue, une autre forme qui prend exceptionnellement sa valeur. Il s’agit d’une opération énonciative qui vise à produire certains effets de sens. C’est ce qu’on appelle l’énallage - du grec enallagé qui veut dire permutation ou transposition. Concernant les déictiques de personne, on peut alors opérer une substitution d’un pronom à un autre. Par exemple, dans un procédé de généralisation, quand je partage mon expérience pour donner un renseignement à quelqu’un : « Je prends la rue principale et quand j’arrive en face à la Basilique, je tourne à droite ». Ou dans l’exemple contraire où je raconte ce qui m’est arrivé et, d’un coup, je dis : « Après des heures d’attente, tu arrives enfin au guichet et le mec te dis que c’est fermé ! ». Il s’agit ici de formes inclusives où Je et Tu sont associés et prennent la valeur du On ou du Nous. Un autre exemple serait celui de l’ironie, adressée à mon interlocuteur, en remplaçant le Tu, par un Il : « Alors, il est fâché le monsieur ? »

Ces énallages multiples sont toujours à analyser en fonction du contexte ponctuel où ils se produisent. Mais qu’est-ce que cela veut dire quand ce type particulier d’énallage, l’énoncé fusionnel tel que nous le désignons, se généralise ? Que dit-il de notre monde ? Ne sommes-nous pas passés d’une parole fondatrice de lien social sous le mode du don à une parole qui prend ? Ne sommes-nous pas en train d’assister à la mise en place d’un genre discursif qui devient hégémonique correspondant à l’extension dans tous les domaines du marché ?

Ce régime discursif n’est plus réservé à l’Occident post-moderne. Il se mondialise. Par exemple, en Tunisie, dans la chambre d’un grand hôtel, nous avons trouvé une affichette qui invitait à éviter les gaspillages d’eau, d’électricité, etc. et qui avait pour en-tête « Je protège ma planète ! », au lieu de l’usuel « Protégeons la planète ! ». Il semble donc que tous les discours persuasifs ou rhétoriques doivent désormais emprunter la forme énonciative du genre commerçant/publicitaire.

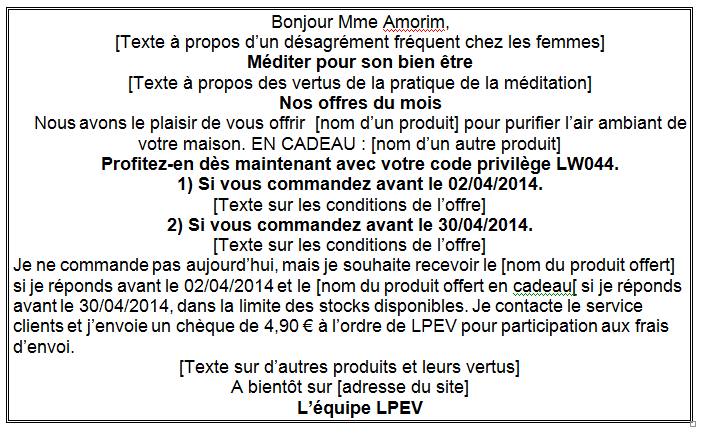

Une autre occurrence de l’énoncé fusionnel illustre parfaitement la généralisation surprenante de cette nouvelle forme discursive. Nous l’avons trouvée dans une église, dans un village près de La Rochelle. Avant la sortie, le fidèle est invité à faire son don : une grande affiche ayant pour en-tête la photo de personnes d’âge varié, présente en-dessous un texte, écrit en couleurs noir et rouge, disposé de la sorte :

On aurait ici un exemple de stratégie discursive de vente dans un lieu qui n’a pas, en principe, de rapport avec le marché. A moins de croire… que l’« Autre » a été clairvoyant en expulsant les marchands du temple.

Nous savons que l’analyse de tout discours exige la prise en compte du contexte énonciatif. Dans ce dernier exemple, l’existence de la photo complexifie l’analyse. Qui parle ? L’Eglise en tant qu’institution ou les fidèles qui figurent dans la photo de l’affiche ? Peut-être même les deux : la fusion entre les individus et l’institution servirait à renforcer celle-ci et son injonction au don, tout en allégeant la formule conventionnelle qui dirait : « Faites un don ».

Prenons un autre exemple : sur le site de campagne de Nicolas Sarkozy pour les élections à la présidence de l’UMP [41], on peut acheter des produits où sa photo apparaît avec le sous-titre « Mon président ». Qui parle ? Comme dans l’exemple précédent, une fusion entre Sarkozy et ceux qui votent pour lui renforce son image. Mais, encore une fois, le sens varie selon le support et donc selon le contexte énonciatif. S’il s’agit d’une affiche derrière la scène où doit parler Sarkozy et si l’on n’appartient pas à la communauté en question, l’énoncé vire au ridicule. C’est d’ailleurs ce qui apparaît clairement dans des images publiées sur Internet où l’affiche originale est tournée en dérision. Dans l’une, on trouve le sous-titre suivant : « Pas mon président ». Dans une autre, il est même ajouté au visage de Sarkozy une moustache à la Hitler avec sous-titre : « Ceci n’est pas mon président ». Ce qui prouve que cette usurpation peut susciter des réponses de la part de celui qui se trouve ainsi dépossédé de sa propre parole. L’effort pour rendre l’autre bête ne réussit donc pas toujours.

Ces trois exemples peuvent être analysés comme appartenant au genre discursif « propagande pour adhésion à une cause commune ». La première est d’ordre écologique, la deuxième d’ordre religieux et la troisième d’ordre politico-partidaire. Dans ce genre discursif, l’emploi du Je qui se montre comme exemple pour susciter l’adhésion est une formule consacrée. Ainsi, si sur un adhésif collé sur la vitre de ma voiture ou si, sur mon T-shirt, est écrit « Je vote pour X », tout le monde comprendra l’énoncé implicite qui dirait : « Et toi ? Fais comme moi, vote pour lui ! ».Ce sont des formes discursives circonscrites qui, une fois autonomisées et devenues dominantes dans le quotidien, donnent à l’espace social et aux rapports entre les individus un ton général de propagande communautaire ou de publicité marchande, voire les deux imbriqués. Car, dans cette formule, l’énoncé en première personne - « Je prie » ou « Mon président » - appelle à un fonctionnement en miroir où d’autres « je » fusionneraient et répèteraient le même énoncé à l’unisson. Ce n’est plus véritablement une réponse, car la prise de distance et le travail interprétatif ne donnent pas lieu à une subjectivation. De même, le « Nous » qui en découle n’est pas non plus celui du lien social mais plutôt celui du troupeau. Benveniste explique que le pluriel de la première personne verbale n’est pas un ensemble homogène, mais hétérogène et asymétrique car un seul Je énonce et lui associe un Tu ou un Il. L’emploi du pluriel produit en fait une dilatation de la place du Je en estompant ses contours. On peut résumer l’analyse benvenistéenne de la façon suivante : du point de vue énonciatif, le Nous désigne l’ensemble Je + Tu ou alors, l’ensemble Je + Il et non pas un ensemble du type Je + Je + Je… Ce dernier ensemble ne serait concevable que dans des situations totalement exceptionnelles où l’on parle à l’unisson, comme dans les manifestations où des slogans sont criés en chœur de façon synchrone.

Pour arriver aux dernières conséquences de la généralisation de l’énoncé fusionnel dans les différentes sphères sociales, examinons le genre discursif dont l’énoncé type originaire opère la même fusion de places. Il s’agit du dialogue mère-bébé. Comment concevoir un dialogue avec l’enfant alors qu’il est justement celui qui ne parle pas ? L’étymologie latine du mot enfant est précise là-dessus : infans se compose du préfixe négatif in et du verbe fari qui signifie parler.

L’ajustement de l’appareil formel de l’énonciation visant à inclure l’infans dans l’univers parlant constitue ainsi un genre discursif particulier dans la mesure où il obéit à certaines formes stables d’énoncé. Le modèle du genre discours à l’enfant est celui de la mère qui interprète ce qu’elle suppose qu’exprime son enfant et qui parle alors à sa place. Comme, par exemple, quand la mère donne à téter à son bébé, afin qu’il ne pleure plus, et qu’elle lui dit : ’Oh, qu’est-ce que j’avais faim ! Maintenant je suis tranquille et je vais pouvoir faire dodo.’ On observe ainsi une fusion des places Je-Tu à travers laquelle la mère dit Je à la place de l’enfant.

Une autre situation très courante de ce type de fusion des places énonciatives se produit quand la mère guide la compréhension d’un tiers en interprétant les signes que donne le bébé. Cela peut arriver en coprésence des trois, par exemple, quand une personne vient rendre visite à la mère et à l’enfant et que l’enfant n’arrête pas de pleurer, la mère s’adresse à l’invité et dit : ’Tu sais, aujourd’hui je suis un peu énervé car je n’ai pas fait mon dodo d’après-midi’.

Mais cela peut arriver aussi en situation d’absence de la troisième personne. C’est ce qu’on retrouve dans les albums du bébé envoyés aux grands-parents distants. Les photos ont en général des sous-titres énoncés par un Je bébé qui est en fait le Je maman. Par exemple, sous la photo du bébé à la plage : ’J’ai adoré la mer et j’ai beaucoup joué avec le sable’.

Ce sont là des exemples qui appartiennent à un genre discursif spécifique car il est circonscrit à une sphère où l’un des interlocuteurs ne peut pas encore parler ce qui rend légitime l’énoncé fusionnel. Une variante chez les adultes de ce genre discursif est celui de la plaisanterie entre copains. Je peux dire à une amie qui est d’habitude mal fagotée : « Oh, mais qu’est-ce que je suis élégante aujourd’hui ! » Soit je le dis par ironie, soit je suis de fait surprise de la voir subitement si bien habillée. Mais dans les deux cas, l’emploi du Je à la place du Tu ou du Vous est une forme décalée dont la dimension humoristique fonctionne justement par un effet légèrement infantilisant. Le même effet décalé apparaît dans le familier « De quoi je me mêle ? » adressé à quelqu’un qu’on juge intrusif. Dans ce dernier cas, l’emploi du Je à la place de l’autre est très précis car, en transgressant de façon délibérée la disposition des places énonciatives, le locuteur tend à l’autre une sorte de miroir où se reflète son attitude intrusive de départ qui était, elle aussi, une transgression des frontières de la sphère personnelle de l’interlocuteur.

Le processus à travers lequel l’enfant arrive un jour à occuper sa place en disant Je est long et complexe. La disposition des trois places énonciatives qu’implique tout dialogue, contrairement à ce qu’on pourrait croire, n’a rien d’évident pour l’enfant. Examinons brièvement la complexité de la construction de l’intelligence énonciative chez l’enfant et cela nous aidera à comprendre ce qui est en jeu dans la bêtise énonciative chez l’adulte. Le problème réside dans le fait que les déictiques pronominaux sont des unités linguistiques qui désignent les sujets parlants et qui changent donc de sens à chaque tour de parole. Le terme déictique prend son origine dans deixis, geste d’indiquer un objet présent à la situation d’énonciation. L’enfant apprend très tôt qu’un nom lui est propre et dès qu’il l’entend, il est capable de tourner son regard vers la personne qui l’appelle. Par contre, si tout le monde peut dire Je et peut désigner différentes personnes en leur disant à chaque fois Tu, comment savoir que veulent dire au juste ces mots ? Difficile de comprendre le fonctionnement de ces formes dites « vides » par Benveniste : « Le langage propose en quelque sorte des formes « vides » que chaque locuteur en exercice de discours s’approprie et qu’il rapporte à sa « personne », définissant en même temps lui-même comme je et un partenaire comme tu » [42].

Autrement dit, « La personne caractérise les protagonistes du procès de l’énoncé par référence au procès de l’énonciation. Ainsi, la première personne signale l’identité d’un des protagonistes du procès de l’énoncé avec l’agent du procès de l’énonciation » [43].

Selon Jakobson, la maîtrise des déictiques, qu’il désigne par le terme anglais shifters [44] et qui a été traduit en français par embrayeurs, est une acquisition tardive chez l’enfant. Le terme utilisé par Jakobson, embrayeur, nous livre une métaphore forte : comme dans une voiture, embrayer veut dire mettre en relation une pièce mobile, les roues, avec le moteur, c’est-à-dire mettre en route ou en action. Ici, les shifters, ces « unités mobiles », sont ce qui permet la conversion de la langue en discours, du système abstrait en acte individuel concret.

Ajoutons à l’analyse de Jakobson le fait qu’une fois acquise la maîtrise des embrayeurs du discours, il faudra encore que l’enfant la transpose aux différents genres du registre écrit et ceux de l’oral. A l’oral, quand on lui dit Tu, il s’agit bien de lui et de personne d’autre. A l’écrit, si, par exemple, à l’école, il rencontre une affichette sur le mur de la cantine qui dit « Avant de manger, n’oublies pas de te laver les mains », il devra comprendre que le Tu de cet énoncé désigne, en principe, l’ensemble indéfini des lecteurs. Et plus tard, il comprendra une autre subtilité du pronom utilisé dans cette affiche : il ne s’adresse pas aux enseignants ou au personnel, mais seulement aux élèves.

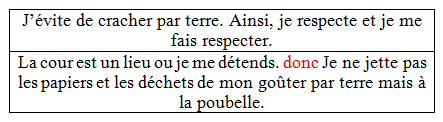

Examinons maintenant le cas d’une affichette que nous avons eu l’opportunité de rencontrer dans la cantine d’une école primaire à Saint-Denis et que nous reproduisons ici tel quel :

La forme énonciative employée ici est exactement la même que celle employée par la mère dans l’adresse à l’infans. Sauf que l’enfant est maintenant à l’école primaire, ce qui veut dire que non seulement il parle, mais il lit et il écrit. Cette forme énonciative sous-estime ses acquis linguistiques qui, au lieu d’être confirmés, sont ici déstabilisés et délégitimés. Dans le but d’être « plus près de l’enfant » pour pouvoir mieux l’éduquer, on parle enfant. On peut imaginer que, pour l’enfant, il peut être assez troublant de se retrouver face à un adulte qui s’adresse à lui en ces termes.

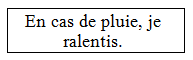

Que ce soit dans l’adresse à l’enfant alphabétisé, au jeune ou à l’adulte, l’effet d’infantilisation de l’interlocuteur est clair. Mais ce que vise aussi l’énoncé fusionnel est de remplacer la forme énonciative de la contrainte ou de l’injonction, comme dans cet exemple d’un panneau sur l’autoroute :

Rappelons la forme usuelle qui est ici remplacée : « En cas de pluie, ralentissez ». Les conditions de parole du monde contemporain sont telles que les injonctions sont remplacées par des discours faussement gentils. Il n’y a plus d’injonction relevant d’un ordre tiers, collectif et social. La forme de l’impératif adressé à un vous qui tend actuellement à être supprimée, renvoyait nécessairement à la forme matricielle des énoncés d’autorité, forme qui ne pouvait s’énoncer qu’à partir d’une place tierce, et qui était celle des impératifs moraux ou des commandements comme, par exemple, celle de l’énoncé Vous ne tuerez point.

Profusion de discours en Je, comme si tout était devenu une question personnelle, de choix individuel tel qu’il est vanté maintes fois dans l’annonce publicitaire : « C’est mon choix ! ». Tout en ayant eu sa place d’allocutaire supprimée du fait qu’un autre dit Je à sa place, le chauffeur sur la route pourrait croire qu’il est plus libre et plus autonome que ses prédécesseurs, comme s’il disait : « Je ralentis parce que je le veux. »

La présence massive d’énoncés en Je pourrait créer l’illusion d’une culture à l’intérieur de laquelle le sujet serait au centre des décisions qui lui concernent. Ainsi, on aurait affaire à une condition plus autonome que l’individu contemporain aurait acquise en dépassant une condition plus limitée qui serait celle des générations antérieures. Bien évidemment, il ne peut s’agir que d’un leurre car, en réalité, l’énoncé fusionnel relève d’une nouvelle forme de pouvoir. Un pouvoir totalitaire qui vise à empêcher toute possibilité de réponse et, en même temps, un pouvoir non-autoritaire car la voix de celui qui ordonne ou qui commande cesse d’être audible ou visible.

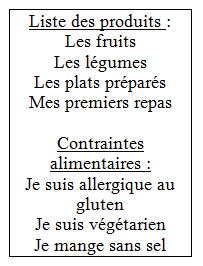

La forme de discours analysée ici met en scène un rapport d’altérité qui est celui de la métamorphose. Comme nous l’avons déjà vu, ce rapport est le propre de l’intelligence mètis. La ruse, par ses armes sécrètes, réussit à cacher celui qui s’en sert et fait alors de l’autre quelqu’un qui ne sait pas, qui ne voit pas, bref, quelqu’un de bête. Pour que cette forme d’intelligence devienne dominante à l’intérieur d’une communauté et s’autonomise par rapport à d’autres formes, elle a besoin d’une forme discursive qui la tienne. Autrement, Mètis resterait une forme d’intelligence à la portée de tous mais d’usage ponctuel et associé à d’autres formes, sans pour autant acquérir la force d’une idéologie [45]. Pas d’idéologie sans discours, même quand celui-ci déclare la fin des idéologies. Un nouveau régime discursif s’instaure alors et, ainsi, le Tu est métamorphosé en Je car la nouvelle injonction énonciative n’admet plus que des énoncés à la première personne. Nous pourrions l’appeler injonction d’aphasie ou injonction de bêtise énonciative. Sommes-nous alors tous condamnés à parler enfant ? Qu’à l’adulte soit donnée la même place que celle d’un bébé ne doit plus nous surprendre parce que, encore une fois, le genre commerçant nous a déjà largement familiarisé avec ce fonctionnement. Un dernier exemple tiré de notre corpus, semble opportun pour donner à voir la naturalisation de ce qui n’a rien de naturel. Il est dans le site d’achat en ligne des surgelés Picard. Parmi les liens auxquels l’acheteur peut accéder, on trouve :

Au cas où le lecteur aurait des doutes, « Mes premiers repas » se réfère à des préparations spéciales pour les bébés.

Pour conclure, retournons à Rosetta. Ce faisant, on quitte les stratégies discursives de pouvoir puisqu’elle représente, dans notre réflexion, le personnage conceptuel de la Mètis du faible. Sans lieu propre, elle est, comme le dirait De Certeau, dans le corps à corps sans distance. Nous avons vu qu’elle ne parle presque pas. Souvent, on lui adresse la parole et elle ne répond pas. Comme si elle refusait cette adresse. En matière de dialogue, le seul moment fort est quand Rosetta parle à elle-même et cela, on ne le voit qu’une fois. Elle vient d’obtenir un emploi et cette scène se passe chez le garçon qui cherche à l’aider et à devenir son copain. Au moment où ils dansent, ou plutôt, où le garçon essaie de la faire danser, elle commence difficilement à céder et, soudain, elle s’enfuie en courant. Elle revient ensuite et dit au garçon qu’elle ne souhaite pas revenir chez elle, dans le camping où elle habite. Il lui prépare alors un lit et quand elle est couchée, seule, elle parle tout bas à elle-même :

Rosetta se donne ainsi la place de destinataire, de celui qui ne peut répondre que parce que quelqu’un lui parle et lui confère la place d’un Tu. Comme si l’adulte d’origine, la mère, devrait être recréée pour que le Je de Rosetta advienne. Le parcours à travers lequel l’enfant cesse d’être désigné par la mère comme un Je pour advenir sujet parlant à qui l’on s’adresse en tant qu’un Tu apparaît ici comme une sorte de stade intermédiaire : avant de parler et d’entendre sa propre voix, il lui faut encore entendre la voix de ce grand Autre. Tout comme la mère qui interprète les signes que lui montre son bébé, Rosetta ne peut énoncer qu’en recréant cet Autre qui l’interprète. Or, l’énoncé fusionnel, en tant que stratégie des discours sociaux à tendance hégémonique, reproduit cette formule et projette l’interlocuteur dans son stade le plus primitif par l’ellipse de la voix première, celle du Je qui s’adresse à un Tu. Lorsqu’on me fait dire « J’achète ! », je deviens bête car je redeviens bébé. Ou alors, je deviens bête à l’intérieur d’un troupeau qui aurait intériorisé le commandement de la société d’hyperconsommation : « Tu achètes ! ».

AMORIM, M. Dialogisme et altérité dans les sciences humaines. Paris, Ed. L’Harmattan, 1996.

AMORIM, M., Petit traité de la bêtise contemporaine. (Suivi de) Comment redevenir intelligent. Toulouse, Erès, 2012.

AMORIM, M., Raconter, démontrer,… survivre. Formes de savoir et de discours dans la culture contemporaine. Toulouse, Erès, 2007.

BAKHTINE, M. Marxisme et philosophie du langage. Paris, Minuit, 1977.

BAKHTINE, M. La poétique de Dostoievski. Paris, Ed. Seuil, 1970.

BENVENISTE, E. « L’appareil formel de l’énonciation », in Problèmes de linguistique générale. Paris, Ed. Gallimard, 1974, volume II,

BENVENISTE, E. « Communication animale et langage humain », in Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, vol. I.

BENVENISTE, E. « De la subjectivité dans la langue » in Problèmes de linguistique générale. Paris, Ed Gallimard, 1966, Volume I.

BENVENISTE, E. « Structure des relations de personne dans le verbe » in Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, vol. I.

BOLTANSKI, L. et CHIAPELLO, E., Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Ed. Gallimard, 1999.

CHARLOT, B., BEAUTIER, E., ROCHEX, J-Y. École et savoir dans les banlieues et ailleurs…, Paris, Albin Michel, 1982.

DE CERTEAU, M. L’invention du quotidien. 1. Arts de faire. Paris, Gallimard, 1990.

DE WITTE, J., Le pouvoir de la langue et la liberté de l’esprit. Essai sur la résistance au langage totalitaire. Paris, Michalon, 2007.

DETIENNE, M. et VERNANT, J.-P., Les ruses de l’intelligence. La Mètis des Grecs. Paris, Flammarion, 1974.